〈 歴史のなかのわたし〉あるいは〈わたしのなかの歴史〉を撮るということ

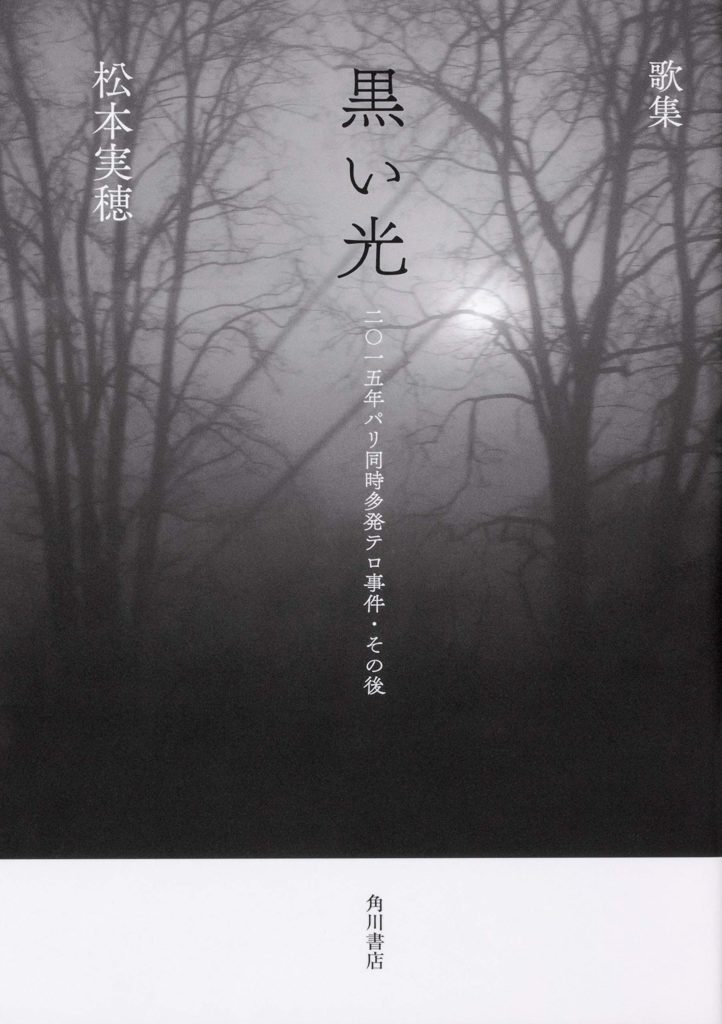

この一冊は「歌集」であるが、写真集でもある。あるいは、そのどちらでもない。ほとんどすべてのページに配されたモノクロの写真と短歌は、まるで上の句と下の句が引き合うように、不即不離の関係にある。それだけでもう十分にオリジナルな歌集/写真集だ。

「黒い光」というタイトルも不穏だが、副題には「二〇一五年パリ同時多発テロ事件・その後」とある。2002年からフランスで暮らしていた著者は、2012年に短歌と出会い、翌2013年に「心の花」に入会。そして2015年11月の「同時多発テロ」を経験する。この本はそこからはじまっている。

自爆テロはいまkamikaze(カミカズ)と呼ばれをり若く死にゆくことのみ似たる

私がフランス語で「自爆テロ」のことを「kamikaze」と呼ぶことを知ったのもそのときだった。私が聞いた話では、特攻隊ではなく連合赤軍によって、この言葉がヨーロッパに広まったということである。しかしこの歌は、おそらく知覧から飛び立っていった特攻隊員のことを思っているのだろう。「神=天皇」の国のためという上官の告げる理念に対し、逆らうすべを持たないままこの世を去っていった日本の若者は、パリで「神=ヤハウエ」の声を聴きながら、もはや自棄というほかはない襲撃を行った者たちと、どこかで重なり合う。どうして人間は、そこまで追い詰められなければならないのか。神は死んだと、ニーチェがいつか語ったのではなかったのか。 いつの世のなかに生まれても、悲しいことはある。恋人にフラれたことや、晩ご飯の味付けを失敗したことに悲しむ者もいるだろう。しかしこの作者が悲しむのは、若者が自分の死を選ばなければならないような、それも多くの罪のない人々を巻き添えにしなければならないような、さらにその「解決策」として国家がべつの国家を空爆しつづけなければならないような社会である。そして悲しみは、いつしか怒りへと変わる。

瞋るために生きてゐるのか 憎しみを突き付けられてカフェが燃えゐる

この歌は一冊の最後のほうに出てくるのだが、2018年11月からはじまったジレ・ジョーヌ(黄色いベスト運動)を詠んだものである。「瞋る」は「いかる」である。この運動の発火点は、地方に住む庶民たちのガソリン・燃料費値上げに対する怒りであったが、その後毎週土曜に繰り広げられるデモのなかには、「ブラック・ブロック」と呼ばれる破壊主義者たちが紛れ、治安を撹乱させていることも社会問題化した。「瞋」という漢字の選択は、単なる「怒り」ではないことを思わせるが、それが「憎しみ」に転ずるときに、私たちはまた「悲しみ」を経験せざるをえないという循環がここにはある。

著者は「いつ帰国してもおかしくはない」と言いながら、リヨンの街で17年の歳月を過ごし、2019年に帰国することになった(個人的なことをいえば、私がパリに戻ってきたのは2019年6月であり、完全にニアミスだった)。この歌集の出版は、帰国という生活の大変化に後押しされているようである。歌集の中盤には、リヨンを中心とするフランスの街並みの日常を詠った歌が多く収められているが、注目すべきは彼女にとって、「写真を撮る」ということと「歌を詠む」ことが、まったく独立しているわけではなく、どこか似たような感覚のもとで実践されているという点だろう。

踊り手と一体となる(音響が体を抜ける)レンズ覗くとき

どこまでが我でどこから被写体か揉み合ふやうにシャッターを切る

暗転ののちのしじまにカメラから抜け出でて聞くわたしの呼吸

対象にピントを合わせてカメラを構えているとき、〈わたし〉の存在はカメラの影に隠蔽される。あるいは、体全体が〈眼〉になるといってもよく、そこでは〈呼吸〉は停止され、〈わたし〉の体の輪郭が、レンズ越しの被写体と溶け合う――というような経験を、そこまで我を忘れてカメラを構えたことのない私は、想像に任せざるをえないのだが、しかし歌集全体においても、著者は短歌というカメラの影に隠れて、息を止めて、フランスの現実を活写しているように見える。

花火大会見終へて帰る群衆を二キロにわたり轢きしトラック

曖昧な返事の届く雨の日にグリーンゼブラを丸ごと齧る

1首目には「2016年7月14日 ニースでテロ事件発生」という前書がある。私自身もフランスに関わりがある人間だから、この悲しき記念日(7月14日は革命記念日である)のことは記憶に留めているものの、しかし歌を見るまで忘れていた。そうであれば、フランスに縁もゆかりもない日本人ならどうだろう。この歌は、ただ出来事を定型に収めているだけなのだが、しかし一枚の報道写真のように、現代の人間の極限的なありようを活写しているのかもしれない。

2首目は逆に「グリーンゼブラ」が、読み手の想像力をくすぐる。隣のページにはプロヴァンスのトマトの写真が添えられているので、読者はトマトの種類だろうか、と思いながら読むかもしれない。しかし確信はもてず、むしろ「緑のシマウマ」という少し謎に満ちた言葉で、「曖昧」な解釈を楽しむのがよいかもしれない。しかも雨が降っている。聞きたかった返事が聞けず、ふさぎこんでいるような日に、がぶりと、作者はこの果物か野菜を丸ごと齧ってみせるのだ。その正体が何かは、もちろんここでは言いません。

曖昧な記憶も職も旧姓も記録されをり盗難届けに

フランス語の間違ひだらけの供述に間違ひなしと三度署名す

こんな歌もまたフランスならではだろう。アパルトマンに強盗が侵入することはめずらしいことではない。盗難は日常茶飯事で、警察官がたまにジョークを差し挟みながら、カタカタと事務的にパソコンに打ち込んでいく姿が目に浮かぶ。1首のユーモアは「曖昧な記憶」「職」「旧姓」という盗難とはまるで無関係なものが記録されていくことだ。2首目は、移民系の犯人の供述を確認するように言われたものの、かなり不確かなフランス語を読まされることになった、という「現実」である。

このように現実が「歌」になるのは、それが日本での平均的な暮らしからは体験できないようなものだからである。さらにいえば、「フランス語の間違ひだらけの供述」が気になるほどに、作者はフランスのなかに溶け込んでいる。旅行者が、スナップ的にフランス詠をするのとは違った、生活臭がある。この生活感があるからこそ、テロの現場などを詠っても、それがきちんと「歌」となるのだろう。

最後に、私が最も惹かれた3首を引いて、この稿を閉じることにしたい。

命を産む女に生まれ爆弾を体に巻かれ死にてゆきしか

悲しみをわかちあふごと公園の椅子は月夜に向き合ひてあり

手鏡に映れる空と樹々の間を飛ばされてゐる鳥とわたしと

この文章をわたしは、自爆テロ=カミカズのことからはじめたけれど、1首目は「命を産む女」と「爆弾を体に巻かれ」の矛盾が切ない。余計な解釈は不要だろうが、作者自身が子供を(しかも娘を)産んだ身であるからこそ他人事ではないと思ってしまう感受性は、フランスでの生活に裏付けられている。

2首目の「悲しみ」は、一転して少し個人的な出来事のように思える。公園の誰も座っていない椅子(ベンチかもしれないが、フランスではよく噴水周りなどに椅子が置いてあったりする)がたまたま月夜と向かい合っているという「現実」に、やり場に困るような感情をうまく逃している。

3首目は、視点がユーモラス。手鏡のなかに「鳥とわたし」が映っているのだが、その鳥が「空と樹々の間を飛ばされてゐる鳥」という長い修飾語を伴っていて、出来事の瞬間性とは裏腹に、間延びしたことばの働きがある。

この歌集に収められている歌には、対象を一気に詠みきるような――シャッターを一気に切るような――スピード感がある。なかには内省的な歌や観念的な歌もあるし、なかには口語的な軽みのある歌だってある。しかし多くは、2015年以降のフランスの重くて暗い現実――それは出版直後に〈コロナ危機〉というかたちでさらに倍加されることになった――を、社会的出来事とみずからの日常のあいだで往復しながら、描き出している。

そんなことは、日本とは関係ないと思ったら、大間違いである。それはおそらく私たちが(そしてメディアが)、そのような暗くて重い現実から目を背けているだけだ。およそ、自分の生活と無関係な社会的出来事など存在しない。この歌集には、社会と自分の関係に対する考え方が、はっきりと示されている。短歌を詠むとは、この作者にとって、〈 歴史のなかのわたし〉を撮ることであり、〈わたしのなかの歴史〉を撮るということなのである。

(堀切克洋)