●行長均等組はどこから来たか

俳句における行長均等組の歴史を点検しておきたいのだが、結論をいそげば、俳句はそのかなり古い段階から行長均等組を採用していたといえる。

『近世文学資料類従 古俳諧編』(勉誠社)で手当たり次第に古俳諧書の影印を点検した限りでは、全てではないが『犬子集』や『山乃井』、『崑山集』、『西鶴五百韻』、『玉海集』などの多くの書籍において行長が揃っていることが確認できた。

古俳諧の時代から行長を揃えることが主流であったといってしまって良いのではないか。

さらには、芭蕉の 『猿蓑集』も『虚栗集』も、後の『俳諧七部集』もおしなべてそうである。

行長が揃えられたことの理由を推察すると、その一因として、句と作者名の高さが一定に揃うことの判別性の高さをあげることができるのではないだろうか。句の領域と作者名の領域が截然と帯をなし分かれていることで、一目で情報を識別できるのだ。仮に、句末がなりゆきだったばあい、句と作者名の距離にばらつきが生まれ、やや可視性が落ちてしまう。

また、やはり句々の天地が揃うことの整然たる美しさも大きな一因であったと想像できる。

もしかすると、行長の等しさによる句々の平等性は、座の文学たる俳諧の精神と相照らしあう理想的な様式であったともいえるかもしれない。

とはいえ、これらは推測に過ぎず、先行する和歌や漢詩などの点検を含め多角的に書誌学的検証を重ねる必要があるだろう。このあたりについては、ひとまず今後の課題として留保しておく。

いずれにせよ、重要な点として指摘しておきたいのは、当時の毛筆による手書き文字や、それを元にした整版(活字版に対して、一枚の版木に文字などを彫り込み印刷すること)においては、文字は固有の字形に縛られず自在に変形させることができ、さらには、文字同士を連綿させることによって一句の長短をコントロールすることができたということである。また、連綿しているぶん文字同士が分断した印象になることはなく、文字が自らを支柱とし一句を立たしめることが可能であった。

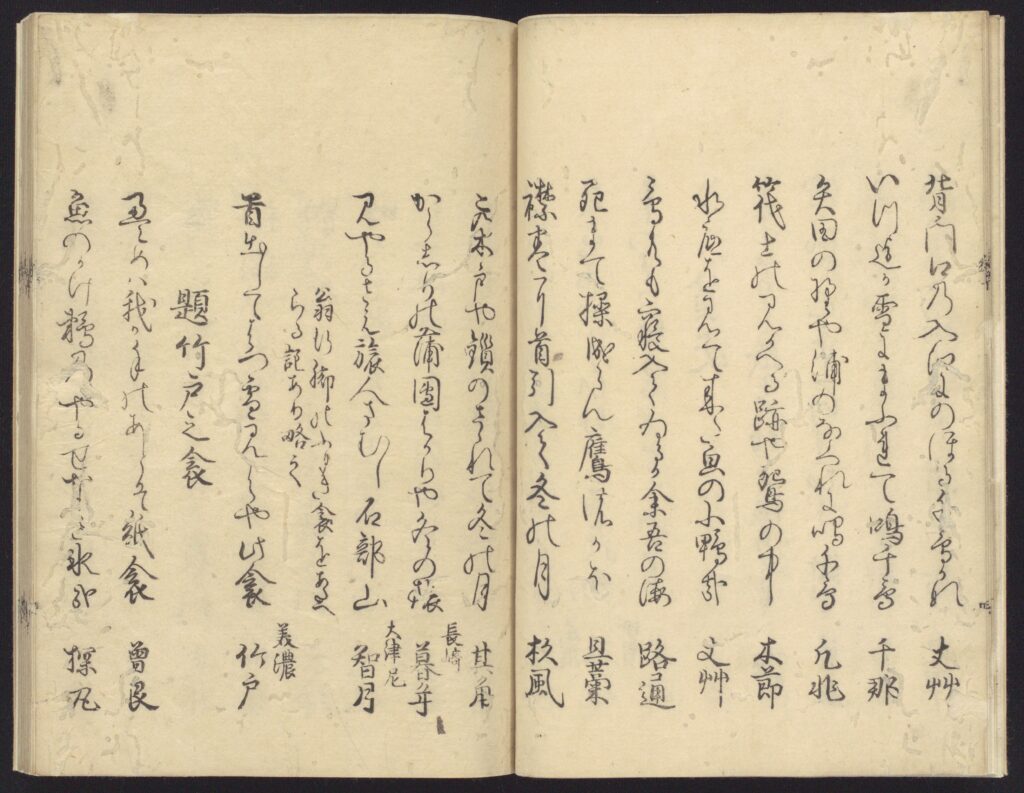

芭蕉一門の俳諧撰集として高名な 『猿蓑集』(元禄4 年刊)を例に見てみよう。

『猿蓑集』

出典: 筑波大学デジタルコレクション,https://dc.tulips.tsukuba.ac.jp/s/pub_ja/document/rb_10076723207

右から3句目には、凡兆の〈矢田の野や浦のなくれに鳴千鳥〉があり、そのとなりには木節の〈筏士の見かへる跡や鴛の中〉が見える。前者が14文字であり後者は12文字であるが、行長は揃っている。後者の句は、漢字をやや大きく長体ぎみに書くことにより行長を合わせているのだ。特に、「中」は明らかに空間を埋めることを企図した暢達な書きぶりであることが窺える。

このような書きぶりは書の有機性のしぜんな発露といってよく、一字種一字形を基本とし、一文字を正方形の中に収める活字の仕様とは根本的に異なる。

つまり、手書きや整版の文字においては、前述したような活字の字間の不均一による不都合は発生しないのである。

●「俳家新聞」と「俳諧新報」

次に、木活字と金属活字で組まれた例をご覧に入れたい。

「俳家新聞」は、孤山堂卓朗主宰、岸弘美編で慶應2年秋から発行された俳句雑誌であり、俳句雑誌の嚆矢といえる。また本誌は、序文に「此書は緒俳士の新調を集て四季に活字板に摺立」とあるように、木活字によって組まれている点も注目に値しよう。

木活字は、基本的に手書きのように適宜自在に字形を変形させることはできない。また、連綿の表現に関しては、本誌では連綿活字といって複数文字ぶんを繋げたものが使用されているが、先ほど見た 『猿蓑集』に比べるとその表現は限定的である。

補っておけば、木活字は本誌の刊行よりもはるか以前から試みられてきた印刷手法で、その表現も多岐にわたる。例えば、嵯峨本に代表される古活字本は非常にヴァリエーションに富んだ連綿表現が可能で、本誌とは性格を異にする。

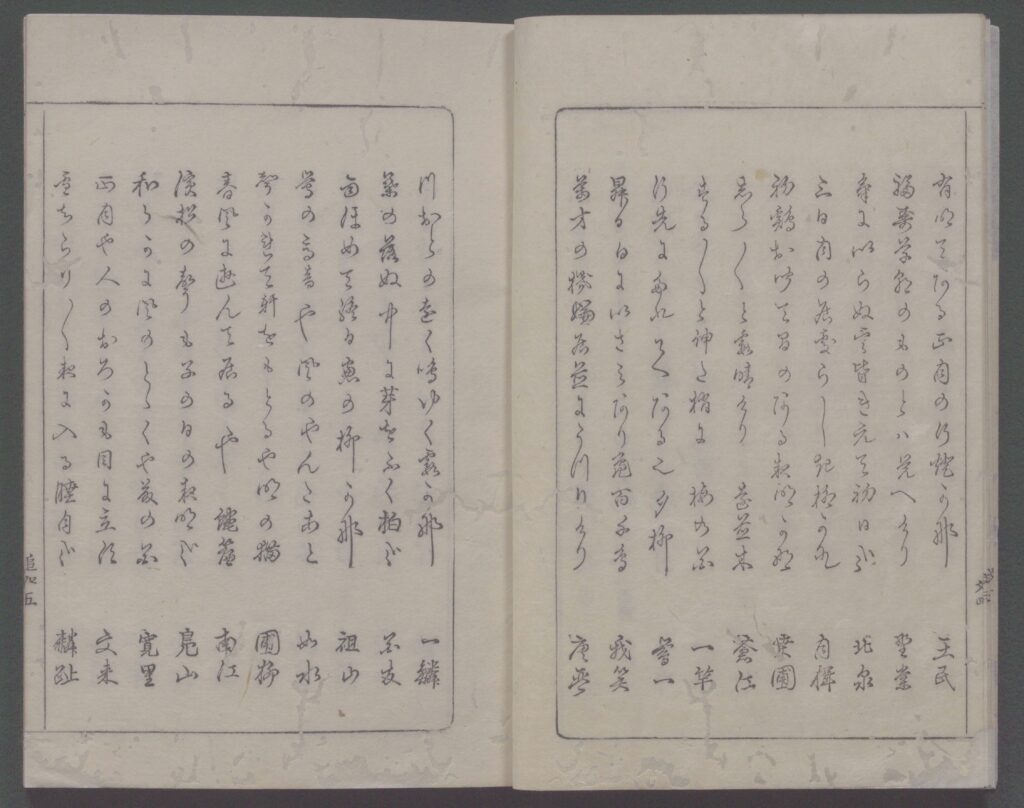

慶應三年春刊行の号を例に見てみたい。

『俳家新聞』(九州大学中央図書館所蔵)

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100393472

一見、整版と見間違えそうではあるが、1句13字詰で等間隔に文字が配置されていることから活字であると判別できそうである。散見される連綿の文字も、ちょうど全角の整数倍で扱われているために、連綿活字に相違ないことが了解される。

例えば、右から2句目の句末「けり」は続け書きされていることから連綿活字であるといえるだろう。

さらには、右から8句目の「夕柳」は3文字ぶんとして扱われており、『猿蓑集』で見てきたように空間を埋めるために按配した活字となっている。

ただ、右から6、7句目の句には中七の後ろにスペースが挿入されており、句中に断絶を生じさせてしまっている。これは、本記事で批判してきた問題と相渡る点である。

とはいえ、このような句中の大きな空隙は、整版の古俳諧の書籍にも時折見られる。だがそれは、連綿を基本とした散らし書き的な書のダイナミズムの発露であり、ぼくの批判したい近代的な活版以降のシステムとはまた別の話である。

活版は、活字を整然と並べるそのスタティックな性格のために、不用意な空隙の挿入は馴染まない。

「俳家新聞」の組版からは、行長均等組における工夫がつぶさに見てとれるものの、字間という側面においては現代へ通じる歪みが既に胚胎してしまっているともいえるであろう。

行長均等組は、活字以降の病痾だといいたい。

2 / 3