存在の〈不確かさ〉をめぐるアイロニズム

:菅敦 第1句集『仮寓』(書肆アルス、2020年)

【「銀化」副編集長による第1句集】

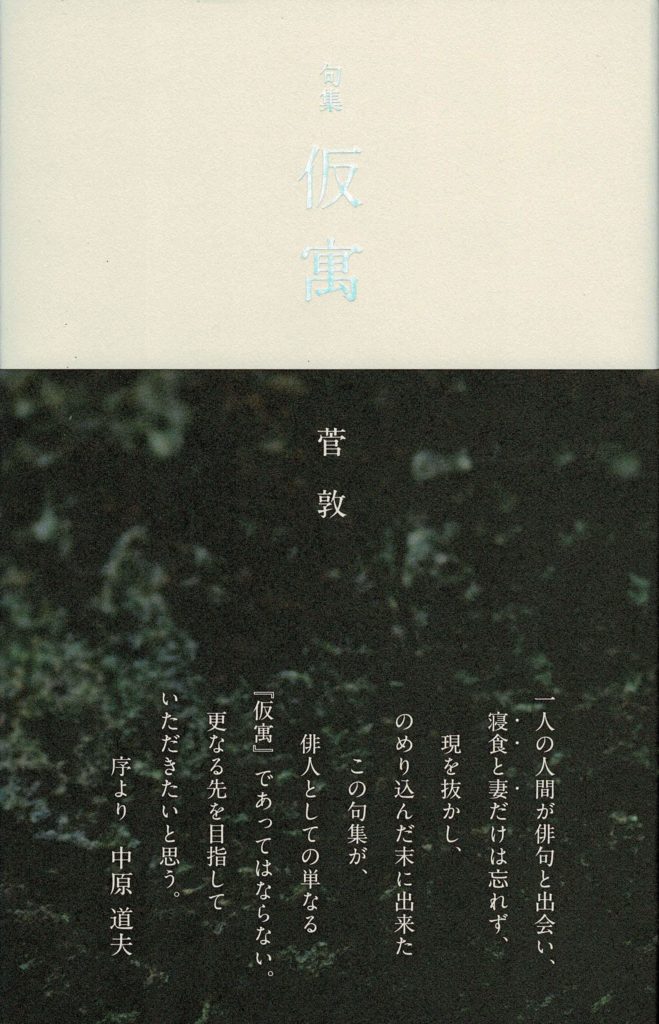

作者の菅敦(かん・あつし)は、1971年生まれ。2008年に「銀化」入会し、2017年からは「銀化」の副編集長をつとめている。12年間の句業は、258句にまで厳選。巻末の著者近影は、40代を迎えたらさぞかしこんな具合であったろうと思わせる中原中也のごとき風貌で、川辺の草叢に無表情で立つモノクロ写真がページ大に掲載されている。クールだ。

春の砂浜のごとき温かみのある白色と、秋の夜長のごとき黒色を基調にした造本には、すみずみまで著者の美意識が窺われる。

【中原道夫仕込みの「見立て」の美学】

しかし一見してストイックであるかのように見えるこの書物に収録された句は、ランボーに影響された青年詩人の詩とはそれほど似ていない。あとがきに書き込まれた「どうしようもない男」という自画像のなかに、その詩人の肖像を読み取ることはできるかもしれないが、しかしたとえば、次のような句のおかしみは、どう考えても師の中原道夫仕込みである。

ねござ発たたみ経由の寝相かな

春泥に他山の石が置いてあり

蝶生る一滴の血も流さずに

打水や箝口令を敷くごとし

ほうたるのすべて再生エネルギー

一句目の季語は「寝茣蓙」。「たたみ経由」だから、夏座敷で昼寝をしているわけだが、「発/経由」と列車に見立てたところで、少し腕白な(電車が好きそうな)小さな男の子が姿が浮かぶ。この手の句では、〈軒氷柱デッド・ヒートを演じをり〉という、氷柱が解けて落ちゆく様子をレースに見立てた句も印象的だ。

二句目のような、故事やイディオムの援用は「銀化」という結社の強みのひとつである。「他山の石」とは、「他人の誤りをもって自身の戒めとせよ」という古事成語だが、もともとは「どこかの山でとれたつまらぬ石」。ここでは故事から通常の意味を剥奪し、無意味な石ころへの置かれている無意味な景を描き出している。この手の句では〈血液をさらさらにして梅探る〉〈衣・食・銃しばし忘れて浮寝鳥〉〈秋の噴水もう一花を咲かせたき〉〈初さんま腹の一物より食ふか〉など、ところどころでにやりとさせられる。

三句目の「血」もまた、近年の中原の句作に色濃く見られる主題だ。ある種のグロテスクな命のありように、どこか神秘性を感じさせるところが魅力である。当然、ここでは人間などの動物が「血」とともに生まれてくることと対照されているわけだが、つまるところそれは、自身の人生においてそのような「誕生」の現場がリアルに迫ってきたということの裏返しでもあるのだろう。

四句目の「箝口令」、五句目の「再生エネルギー」という〈見立て〉は、少し笑いの要素が強く、大喜利的である。「こんな打水はいやだ――実は箝口令だった」「こんなほうたるはいやだ――実は再生エネルギーだった」と、テレビの笑いの水準とはやや異なるものの、使われている想像力は似通ている。その意味で、作者は、クールな美意識に貫かれた芸人だ、といえる。

【「リアルなもの」を覆い隠すフィクション性】

ところでこの句集は、第一句集における「劈頭の句」にこだわった自身の過去と、「そんな“小技”など見る人が見れば、直ちに看破されるのは当然のこと」という宿命について語る中原道夫の序文から、はじまっている。「要は並べたいように並べる。これが持論である」と言いながら、中原は〈避ける方避ける方へと獅子頭〉という句が冒頭に置かれていることに、「正直、意外な劈頭の句であった」と驚きを隠さない。

だが私自身は、そのことに少し、いや結構おどろいた。というのも、この句集においては「劈頭の句」よりも明らかに作者のこだわりのある句が――もちろん「劈頭の句」はそれはそれで考え抜かれているのだろうが――、レイアウトとして明示されているからである。

鶏頭の十四五分の一たふる

初夢の着地の確と決まりたる

月光や酒になれざるみづのこと

石蕗の花仮寓といへど根を下ろし

春の虹たとへ贋作だとしても

砂粒に亡骸混じる海開

これらの句を含む16句だけは、1ページを贅沢に使って配置されている。しばしば句集の帯に付されている「自選」は、この句集に限っては掲載されておらず(無月の夜のほの明るい雲のような「闇」がわたしたちの前にはあるばかりだ)、これらの句が、作者にとっての「自選」であるとおおむね考えてよいのかもしれない。

このうち六句目の「亡骸」は、海開というハレの日のなかの褻(ケ)を描いた句で、蝶が生まれるというハレの瞬間の「血」(の不在)と類縁的である。一句目は、子規の鶏頭の句の本歌どり。そのうちの一本が倒れているというところに、フィクション性は高いが、妙な説得力とおかしみがある。

二句目の初夢は、飯島晴子の〈初夢のなかをどんなに走つたやら〉や鷹羽狩行の〈初夢をさしさはりなきところまで〉と比べると、やはりフィクション性が高いとはいえ(体操であれ、スキージャンプであれ、夢としてはそれほど一般的ではないだろう)、その強引なめでたさが楽しい句。〈乗初にして乗継ぎの奇跡的〉という句も同様だ。年明けから縁起がいいではないか。

「仮寓」の句は、「贋作」の句と類縁的だ。どちらも「本物」「本当」ではないが、というニュアンスのある句であり、それは作者が俳句のなかのフィクション性に遊びながら、そのなかでリアルなものとどうバランスをとっていくか、という問いを常に抱えているからなのかもしれない。

「酒になれざる水」にもまた、「仮寓」「贋作」と似た〈不確かさ〉がある。仕込みに使われる水であれ、作業の工程で酒米や樽を洗ったりする水であれ、何かを選びとる、ふるい落とすことの宿命性とその残酷さを、この作者は見逃さないのである。

さて俳句の場合、「師」と似ているという指摘は、半分は褒め言葉であるが、半分はそうではない。当然、「学ぶ」ことは「真似る」ことでもあるから、まったく似ていないというのは難しい。しかし一方で、作者にしか生み出せなものがなければ、それは師のコピー、つまり「贋作」で終わってしまうだろう。この点で、おそらく鍵を握っているのは、やはりフェイクなるものへのこだわりであり、それはおそらく、〈見立て〉という「芸」がもっている可能性を再検討することにつながっている。

【「見立て」という〈意味の病〉】

〈見立て〉は、何かを別のもので置き換えることである。それは一種の連想ゲームのようなものであり、たとえば「ほうたる」の尻に灯るあかりから、電気へ、電気から発電へ、発電から「再生エネルギー」へ、という具合である。連想のプロセスをショートカットすることによって、読み手は「解読可能な意外性」を得ることができる。

同時にそれは、「〈意味〉という病」に取り憑かれている証左でもある。いいかえれば、そこには感覚、あるいは肉体が介在していない。それは、知性主義的な俳句の世界だ。「ほうたるのすべて再生エネルギー」という夢想は、作者が作り出したフィクションの世界である。しかし、小説のようにそこからSF的な物語を立ち上げることはできない。いわば、アイデアとしての俳句であり、読者にとっての考察=再帰(レフレクション)はほとんどない。

【銀化的機知という〈意味の呪縛〉から離れて】

この「非再帰性」(有り体にいえば、余韻のなさ)は、〈蝶生る一滴の血も流さずに〉〈月光や酒になれざるみづのこと〉〈砂粒に亡骸混じる海開〉あたりに漂う強い情念とは、対照的のように思える。どちらがいいかは好みの問題、あるいは句集を編む上ではどちらも必要なのかもしれないが、最後に触れなければならないのは、その「中間」ともいうべき句群である。

水仙を見事に活けて逝きにけり

厠なら上がつて左まつり笛

ひややかににんげんくさき御堂かな

耕しのあとはサードを守りけり

水飲んで泳げるやうになりにけり

お迎えはもう少し先亀の鳴く

これらの句では、作者の情念は削ぎ落とされているが、しかし言葉で、アイデアで世界を脱臼させてやろうという野心も感じられない。句集『仮寓』の到達点は、ひょっとすると、このあたりなのではないだろうか。つまり、銀化的機知という点での〈意味〉の呪縛から離れて、言葉が「肉」を獲得しはじめているように思えるのだ。

【葛藤するふたつの美学――〈軽み〉か〈重みか〉】

それは、噛み締めるたびに味が出るビーフジャーキーのような句だ。生も死もひっくるめて、「にんげんくささ」が、うまく季語と融合している句とも言える。

「仮寓」は、仮住まい、石蕗の花はいまの自分のメタファーだと、包み隠さずに作者はあとがきで書く。〈冬すみれほどの存在とも言はれ〉は、その発話自体がフィクションだったとしても、作品自体としては、自己という存在の〈不確かさ〉をめぐるアイロニーとして読解せざるをえない。漱石の〈菫程な小さき人に生れたし〉への応答としても読めるだろう。

この句集を、〈わたし〉とは何かと執拗に問わざるをえない現代のナルシシズムの文脈の一ピースとして読んでみるとするなら、上記のような「にんげんくささ」は、作者の実人生の「成熟」のプロセスで、図らずも滲み出てしまった「失敗作」であるともいえる。そして、その深まりが時として、強い情念の句へと傾いているのかもしれない。そう考えると、〈軽み〉と〈重み〉がシーソーのように、作者のなかで、葛藤しているようにも見える。

俳句における自己のアイデンティティは――形式的実験というモダニズムが鎮静化したあとでは――、世界のなかから何かを取り出してくるときの「興味」の向け方と取り出し方に、究極的には還元される。それが、〈軽み〉のほうに傾くとき、たとえばこのような句として表出される。

涼み船左舷がらがらではないか

絵屏風の采女に惚れてさりがたし

三美人さくらふぶきのごとくなり

をととひの林檎一年後のわたし

数の子にマイナンバーが付いてをり

ハルノクレ耶楊子ノ碑ハドコデスカ

なすづけにめのなきをとこはよださな

先ほどの句と比べれば、これらの句は文体、句材、技法の面で多様である。現実世界の〈重さ〉からは遠く離れ、フェイクなるもの(仮寓・贋作)に遊ぶ、そんな句だ。存在の〈不確かさ〉をめぐるアイロニーは、このように変奏されていく。それが本書を貫いている主旋律である。それは確かなことであり、疑いようがないことだ。

【実人生から滲み出るユーモラスな「にんげんくささ」】

しかし、時折句集に垣間見ることのできる「にんげんくささ」の句群は、〈軽み〉を〈重み〉のほうへと、何度も押し返そうとする。そのとき、作者の俳句の贋作性(フェイク性)はかえって強調され、句集全体の「仮寓」ぶりが色を帯びて立体化されることになる。

集中の一句で、そのような効果を最ももたらしている句を挙げるならば、それは〈月光や酒になれざるみづのこと〉である。

掲句の「酒になれざるみづ」だが、「月」という和歌由来の題が添えられていることからも、ミネラルをほどよく含んだ伏見(京都)酒のような、女性的でふくよかな水のかたさを思う。その酒をつくるまでに使われてきた大量の水のことにまで思いを馳せる「にんげんくささ」は、技巧や修辞というより、ひとつのものの見方である。それは作者の人生に裏付けられた「アイデア」だ。表面的な知性ではない。

そこでは、もはや〈見立て〉のような知的構成は、必要とはされない。師である中原道夫が時としてのめり込んでいく曼荼羅的な神秘性とも、無縁だ。非実在性(フェイク)から遠く離れ、言葉の魔術師である師・中原道夫からも遠く離れ、菅敦という作者の、いや「にんげん」の言葉になっている。

秋の夜長の、水のような月の光には、ボードレール/ドビュッシーのように官能的なブルゴーニュの赤も捨てがたいが、縁側に和装でどっしりと胡座をかいて、名月を肴に京の酒を一献というのも捨てがたい。

ちなみに序文で中原が言及していた〈避ける方避ける方へと獅子頭〉という「劈頭の句」は、句集の折り返しで、〈御返しに噛んでやりたき獅子頭〉という句へと変奏されている。「獅子頭」は「獅子舞」の頭のこと。新年の季語である。どこまでも追いかけてくる獅子舞のしつこさに、一転、作者は攻撃的な姿勢を見せている。これもまた、実人生に裏付けられた「アイデア」であり、作者のユーモラスな「にんげんくささ」の一例だろう。

【執筆者プロフィール】

堀切克洋(ほりきり・かつひろ)

1983年生まれ。「銀漢」同人。第一句集『尺蠖の道』にて、第42回俳人協会新人賞。第21回山本健吉評論賞。