【第7回】

仮名手本忠臣蔵と歌舞伎と俳句

先月、3月の歌舞伎座は『仮名手本忠臣蔵』の通し上演であった。

五、六、七段目などはよく上演されるが、通し上演は2016年の国立劇場以来、歌舞伎座では2013年の歌舞伎座新開場柿葺落以来12年ぶり。人気役者が結集し、しかもA プロ・Bプロで配役を変えて上演されたため、近年稀に見る切符の売り切れ具合。幕見席も連日即完売でなかなか買えなかった。やはり“歌舞伎三代名作”のひとつである『仮名手本忠臣蔵』の力は絶大である。

仮名手本忠臣蔵と赤穂事件

『仮名手本忠臣蔵』は、史実の「赤穂事件」を題材にしている。

「赤穂事件」は、元禄14年(1701年)3月14日に、播州赤穂藩の浅野内匠頭長矩が江戸城松之廊下(現在の皇居東御苑)で高家吉良上野介義央に対して刃傷に及び即日切腹、翌元禄15年(1702年)12月14日に、主君浅野内匠頭の仇討ちのため大石内蔵助良雄以下四十七士が吉良邸に討ち入り、内匠頭の墓所である泉岳寺に寺坂吉右衛門を除く46名が引き揚げて吉良の首を墓前に供え、翌元禄16年(1703年)2月4日に46名が幕府の命により切腹した一連の事件のこと。

実際の事件や人名を用いて作品化することは江戸幕府の御法度だったため、『仮名手本忠臣蔵』はいわゆる「時代物」として、赤穂事件を題材にしつつ時代設定を南北朝時代の『太平記』に仮託して創作された。

「仮名手本」は、四十七士を仮名の「いろは」四十七文字になぞらえている。数の一致は偶然だが、いろは歌は七文字区切りで最後の文字を並べると「とかなくてしす(咎無くて死す)」となっており、この偶然からも赤穂事件が連想される。

赤穂事件から“四十七”年後の寛延元年(1748年)、『仮名手本忠臣蔵』は人形浄瑠璃として初演され、同年歌舞伎でも初演、いずれも大当たりとなり、文化8年(1811年)には落語家の立川焉馬が『仮名手本忠臣蔵』を「芝居の独参湯」(気つけ薬)と記したほど、上演すれば必ず大入り満員御礼になる芝居となった。

四十七士の中の俳人と歌舞伎

四十七士の中には、俳号を持つ俳人が記録にあるだけでも十名ほど存在し、中でも俳号「子葉」の大高源吾(1672〜1703)が最も有名である。大高源吾の俳句の師は水間沾徳(1662〜1726)で、沾徳は宝井其角(1661〜1707)とともに江戸俳諧の中心となっていた。

その大高源吾と宝井其角を“門人と師”として描いた『松浦の太鼓』(1882年初演)という歌舞伎の演目がある。その中に、煤竹売りに身をやつした大高源吾が宝井其角に両国橋で出くわし、其角の発句に源吾が脇句を付けるというやり取りがある。

年の瀬や水の流れと人の身は(其角)

明日待たるるその宝船(源吾)

この付句で明日の討ち入りを仄めかす、という場面である。

これは事実とは異なる後年の創作とされているが、其角と源吾が俳句を通して交流のあったことは其角の遺稿『類柑子』(1707年)などに記されている。

両国橋のたもとには、大高源吾の句とされる碑が建っている。

この句は、源吾が討ち入り当日に其角のもとをたずねた際、其角が源吾に詠みかけた「我が雪と思へば軽し笠の上」への返句とされているが、このエピソードも創作とされている。

水間沾徳の門人には大高源吾の他にも赤穂浪士がいた。『沾徳随筆』(1718年)には、「浅野氏家臣四十六人の内春帆 富森助右衛門、子葉 大高源吾、竹平 神崎与五郎、涓泉 萱野三平(中略)皆予俳門に入て秀作たり」という記載がある。

また、赤穂浪士の中には、其角の弟子である桑岡貞佐の門人もいた。大高源吾の実弟・小野寺幸右衛門秀富(俳号:漸之)と岡野金右衛門包秀(俳号:放水)である。

その貞佐と漸之、放水、そして子葉は、二代目市川團十郎(俳号:栢莚)と俳句を通して交流していたことが、二代目團十郎の日記『老のたのしみ』に記されている。

「漸之は小野寺幸右衛門、貞佐物語、放水は岡野金右衛門九十郎事、右は貞佐門人の由、子葉は少しいくびにていも顔也。(中略)半鱗追善会の夜也。」

市川團十郎の堀越家には、九代目團十郎の時代まで大高源吾の書翰があったという。そこには後継の誕生を祝した歌が記されていた。

蝦の子は親に似て幼少よりひげ長く目さへ幾千代目出たかりけり 子葉

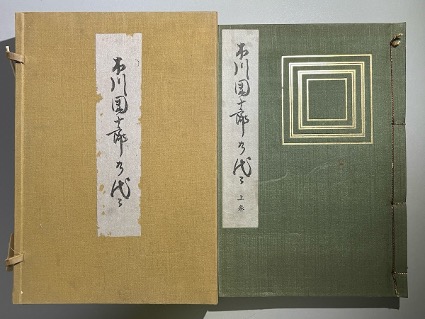

源吾が討ち入りの際に師の沾徳のもとへ告別に来て託した置き手紙も、沾徳より二代目團十郎に贈られ堀越家で所蔵していたという。(『市川團十郎の代々』より)

(『市川團十郎の代々』1917年、市川宗家)筆者蔵

歌舞伎役者の詠んだ忠臣蔵俳句

忠臣蔵を詠んだ歌舞伎役者の俳句を挙げる。

師直はなまあくびなり夜は長し 二代目市川猿之助

二代目市川猿之助(初代市川猿翁)は、『仮名手本忠臣蔵』で高師直(史実の吉良上野介)を幾度か演じている。忠臣蔵の通し上演の場合、師直は朝一の大序から出るうえに、猿之助は同日最終幕十一段目の服部逸郎役でも出ていることもあったので、朝から晩まで連日劇場にいたら、なまあくびも出るだろう。「夜は長し」に実感のこもった句である。

もののふの衣擦れの音もみぢ散る 九代目松本幸四郎

(前書:赤穂義士終焉の地 イタリア大使館(旧伊予松山藩中屋敷)を訪れて)

前書から背景が見える。現在の駐日イタリア大使館は、旧伊予松山藩中屋敷の跡に立っている。ここは、赤穂義士のうち最年少の、大石内蔵助の息子である大石主税や堀部安兵衛、大高源吾や岡野金右衛門ら10名が預けられ切腹した「大石主税良金ら十士切腹の地」である。九代目幸四郎(二代目白鸚)は『仮名手本忠臣蔵』で大星由良之助(史実の大石内蔵助)役を幾度か演じている。「衣擦れの音」は、もののふ=赤穂義士たちの切腹の衣擦れの音であり、歌舞伎役者としての自身の衣裳の衣擦れの音でもあり、そこに義士たちへの心の重なりが見える。「もみぢ散る」は、紅葉の赤が赤穂義士たちの切腹の血を連想させ、散るはまさに死を表す。こちらも「衣擦れの音」に役者ならではの実感のこもった句である。

さて、先月の『仮名手本忠臣蔵』は、冒頭でも書いたように切符がなかなか取れず、筆者はスケジュールの都合もあり、大序・三段目(Aプロ)と七段目・十一段目(Aプロ)のみ観ることができた。他を観られなかった後悔が非常に大きい(今後の映像化に期待)。

大序は、まず幕外での口上人形による「役人替名」の読み上げから始まり、東西声を下手で七回、中央で五回、上手で三回と七五三に掛けるとともに定式幕がゆっくりと開くと、役者は「人形身」になっていて下を向き動かず、役名を呼ばれると人形に魂が入ったように動き出すという、『仮名手本忠臣蔵』が人形浄瑠璃から始まったルーツを感じさせる、他の演目では見られない厳かで格式の高さを感じる幕開け。

三段目、非常に憎たらしい師直(松緑)に虐められる塩冶判官(勘九郎)の心の波立ち、ぎりぎりの攻防からついに刃傷、というところで幕が途切れてしまった…(四段目の塩冶判官切腹を見ないと由良之助の仇討ちまでの心の流れが成立しない)

七段目は、由良之助(愛之助)の仇討ちへの隠しきれない決意と緊張感、平右衛門(巳之助)の妹おかるを想う優しさや仇討ちにお供したい熱意とそれが叶う喜び、おかる(時蔵)の艶と悲しみ、それらが交わりながら伝わる、良い七段目だった。

十一段目、師直を討ち取って本懐を遂げたあと、引き揚げの場で花道から馬に乗って登場する服部逸郎(菊五郎)の鮮やかな声が歌舞伎座の天井に満ちて降り注ぎ、浪士たちの眩しい大団円にふさわしい幕切れであった。

<参考文献>

『俳句忠臣蔵』(1991年、復本一郎著、新潮社)

『市川團十郎の代々』(1917年、市川宗家)

『猿翁』(1964年、市川猿之助編、東京書房)

『句と絵で綴る余白の時間』(2019年、松本白鸚著、春陽堂書店)

(小谷由果)

【執筆者プロフィール】

小谷由果(こたに・ゆか)

1981年埼玉県生まれ。2018年第九回北斗賞準賞、2022年第六回円錐新鋭作品賞白桃賞受賞、同年第三回蒼海賞受賞。「蒼海」所属、俳人協会会員。歌舞伎句会を随時開催。

(Xアカウント)

小谷由果:https://x.com/cotaniyuca

歌舞伎句会:https://x.com/kabukikukai

【PR】松竹株式会社様にご監修・図案提供を賜り、奈良墨工房 錦光園様に製造をいただき、筆者がディレクション・デザインをさせていただいた、香る奈良墨「隈取香墨」を販売中。

https://kinkoen.shop/?mode=grp&gid=3014590