●弘道軒清朝体

ここでは、それら楷書体活字の中でも、その先駆けとして知られる弘道軒清朝体をみてゆきたい。

弘道軒清朝体とは、神崎正誼が創立した活版製造所「弘道軒」で明治9年に製造されたとされる楷書体活字「清朝活字」のことである。ただ、その完成までの道程は困難を極め、勝海舟から資金を借用したこともあったと言う。さらには、刻苦の末に完成し活字の製造が軌道に乗った後も、神崎は、死の直前まで活字の改刻にあたり彫心鏤骨を続けたとされる。

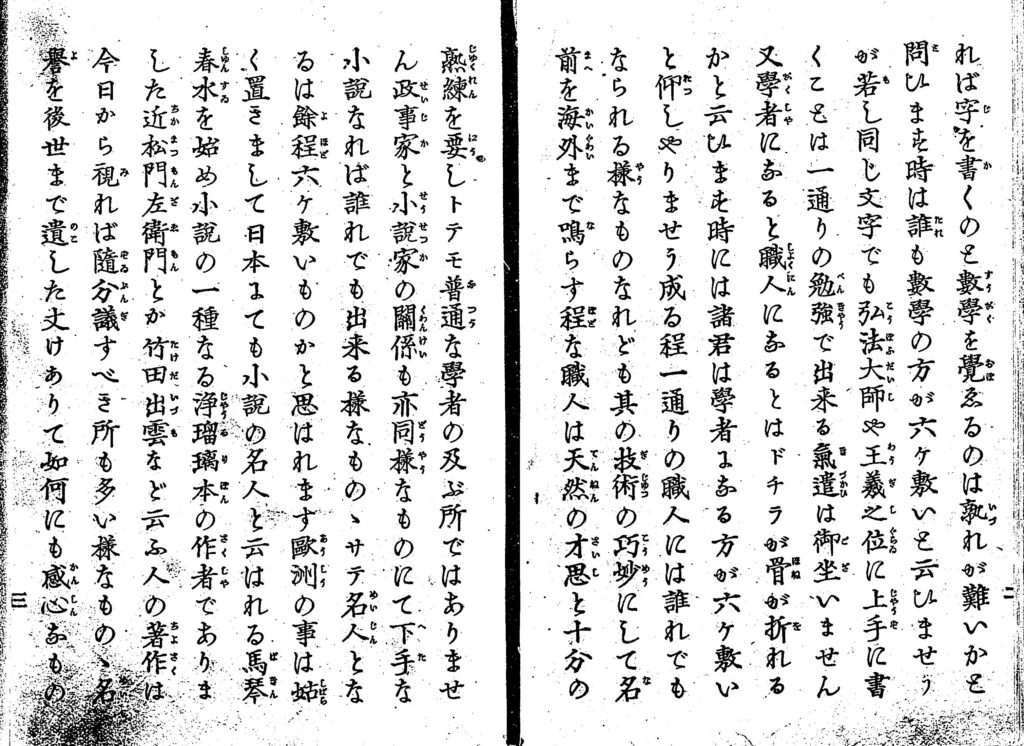

字形の特徴としては、まず、楷書体であるから、明朝体と比して毛筆の筆勢が強く感じられる点にある。明朝体が水平垂直の字画による様式化されたスタイルを持つのに対して、楷書体は格調高く、筆勢を通して厳然とした肉声までもが聞こえてきそうである。

楷書体活字の中でも、とりわけ弘道軒清朝体は、鋭く張りのある雄勁な筆画、スピード感のある運筆など、まこと剽悍なる相貌を呈している。

そして、その剽悍なる相貌は、活字の種とも言える「父型」(母型を制作するために用いられる凸状の型)の字面にもありありと見てとれる。(デザインポケット「イワタ 弘道軒清朝体」やプラスデジタル「アンチック、宋朝体、弘道軒清朝体–歴史ある文字」で父型の画像を見ることができる。)

というのも、薬研彫によって刀跡深く彫り込まれたそれは、工業製品というよりは工芸品のような威光を放ってみえるからである。

このくきやかな刀跡は、鋼鉄をじかに彫り込んで作った父型を、銅材に打ち込んで母型とする、いわゆるパンチ法によるところが大きい。このパンチ法は、本邦では極めて稀な方法と言える。

改めて父型を眺めると、筆画の面を顱頂として深々と彫り込まれた鋼鉄が、山水画に描かれる聳立する峰々を連想させ、まさに奇観である。

2 / 4