【第6回】

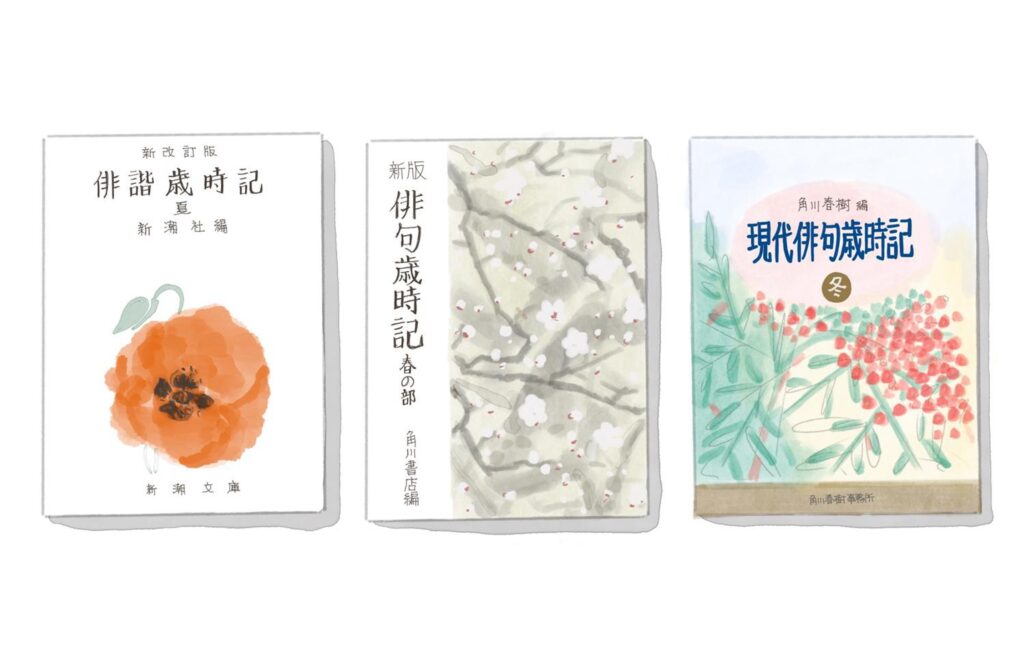

歳時記のデザイン〈文庫編〉

佐藤りえ

あなたは歳時記を持っていますか。どんな歳時記を使っていますか?

ここでいう歳時記は「俳句歳時記」、四季+αに分類された季語とその解説、例句などがみっちり詰まった書物のことを指していますが、単に「歳時記」とだけいうと実に広汎な本がその名を冠しています。

二十四節気七十二候にちなんだ季節のエッセイ、十二ヶ月の月ごとに章立てするレシピ集、写真集、イラスト集、小説なども広く「歳時記」の名称を採用しています。季節の移り変わりを言葉と共に注視し、その変化を楽しむ、みたいな趣向がここ20年ほどで広く浸透したのかしら、などと観察していますが、では「俳句歳時記」の方、こちらの移り変わりはどうなっているのか。

紙本の俳句歳時記は枚挙に暇がないくらい多種多様に刊行され続けていますが、今回の稿では文庫本にしぼってその動向、書籍設計の様子を眺めてみました。なぜ文庫なのかといえば、一般に流通するプロダクトとしての本の最小判型であるからです。異常な情報量の書物をいかにして掌サイズにおとしこんでいるのか。

めくるめく文庫版歳時記の世界へ、いざ参りましょう。

*

とはいえ、まずは「俳句歳時記」の来し方を少し整理します。そもそもの名称「歳時記」は荊楚地方の年中行事をまとめた「荊楚歳時記」に端を発しています。季語を云々する本ではなく、月ごとにおこなうべき行事や儀式、農作業、自然現象などを記したものでした。

連歌・俳諧に用いる季のことば、季題を「季語」と言い出したのは大須賀乙字(「アカネ」明治四一年)といわれていますが、江戸時代すでに「季のことば」を収録した書物が存在しました。寛永三年(1626年)刊の「匠材集」(連歌の用語をいろは順に集録した辞書的なもの)、寛永十三年(1636年)成立の「はなひ草」(俳諧の式目・作法を印刷公刊した最初の書。季のことば五百九十余を十二ヶ月に分けて収録)など。季題は題の一部であり、連歌では扱われていなかった素材を、俳諧においてどんどん詠んでいった、という経緯があります。芭蕉が用いていたのは類題集や「毛吹草」(正保元年:1645年)、師匠北村季吟が著した「増山之井」(寛文三年:1663年)ではないかとも言われています。

貞門派において急速に俳諧の季語の確立が行われ出したことは前述の通りであって、そのことはまず第一に俳諧において急速に題材が拡大されたことを意味する。今まですでに詠まれていた素材を集めて季語にしたのではなく、季語に取り上げることによって連歌では対象化されなかった素材を文学の対象にしたのである。(『季語の研究』井本農一)

掌中增山井(寛文三奥書(1663))

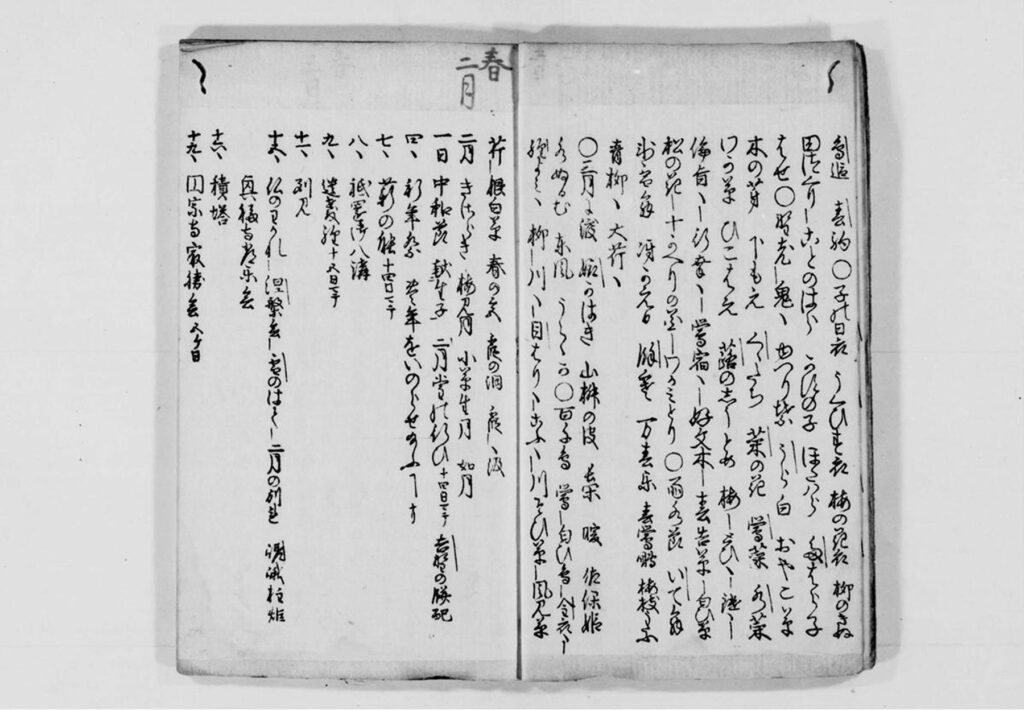

江戸ー明治前半までの俳諧関連書は俳諧についての解説・作法書の後半、用語をズラズラと列挙した中に混じって「季のことば」が並ぶ体裁の書物が多かったようです。

やがて「季のことば」のみをコンパクトにまとめた「季寄せ」が並行して作られます。名称「季寄せ」は「名寄せ」の一種で、「名寄せ」とは「名所やものの名称などを寄せ集めること。また、そのもの」(精選版日本国語大辞典)、たとえば「歌枕名寄」「千家茶器名寄」「名木名寄」などの名称を収集・羅列した書物がありました。

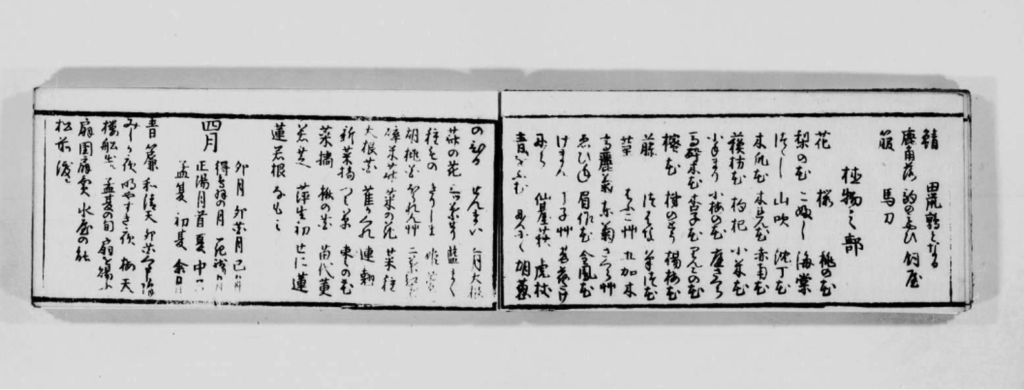

筆まめ(天明七年:1787年)畔坊佐梁 ※季題1800を収録した季寄せ

書名に「歳時記」が多用されるようになったのは明治後半あたりからのこと。それまでは「季寄」「四季部類」「四季名寄」などさまざまな題が用いられていました。明治五年(1872年)の太陽暦採用に伴い、太陽暦を踏まえた歳時記に移行する動きがあったものの、明治期は旧暦と新暦が混合しつつ推移し、「俳諧歳時記栞草」が複数の書店から復刻されたり(ちなみに、江戸時代の俳諧専門書を手がけたのは北村季吟など少数を除き、高名な宗匠ではなく、戯作者や無名の俳人だったケースのほうが多かったようです)、活版印刷への移行などにより、徐々に多数の歳時記本が刊行されるに至りました。

中でも、享和三年刊の馬琴の『俳諧歳時記』は、当時の群書に抜け出るもので、新季題も多く、後に青藍によって大いに増補され、『増補改正 俳諧歳時記栞草』(嘉永四年刊)として、季題数三千四百二十余に及び、代表的な俳諧歳時記として明治にまで行われた。(『季語の研究』井本農一)

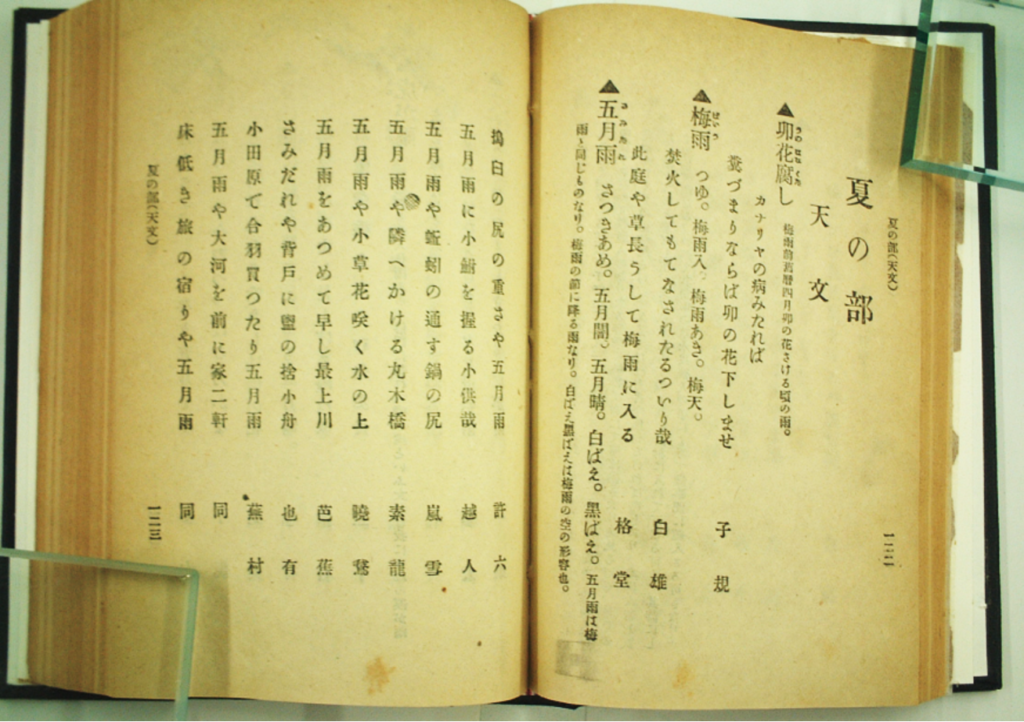

「歳時記例句選」寒川鼠骨(明治40年)現在の歳時記形態の魁ともいわれる

1 / 2