【第7回】

俳句組版再考 行長均等組批判

木内縉太

●はじめに

俳句を俳句たらしめる条件を上げることは容易い。しかし同時に、その条件を突き崩すこともまた容易いといえよう。例えば、五七五の定型には自由律俳句の存在を、季語には無季俳句の存在をたちまちのうちに対置することができる。俳句とは定義しやすいようでいて、同時にそれらの条件を否定したところにも存立しうるという曖昧さを持つ。俳句の輪郭は常に濃い靄のうちに隠れているともいえる。

そのような曖昧な俳句の条件という意味で、定型や季語などと並んで、視覚的な面から“行長均等組”という条件を提出してみたい。

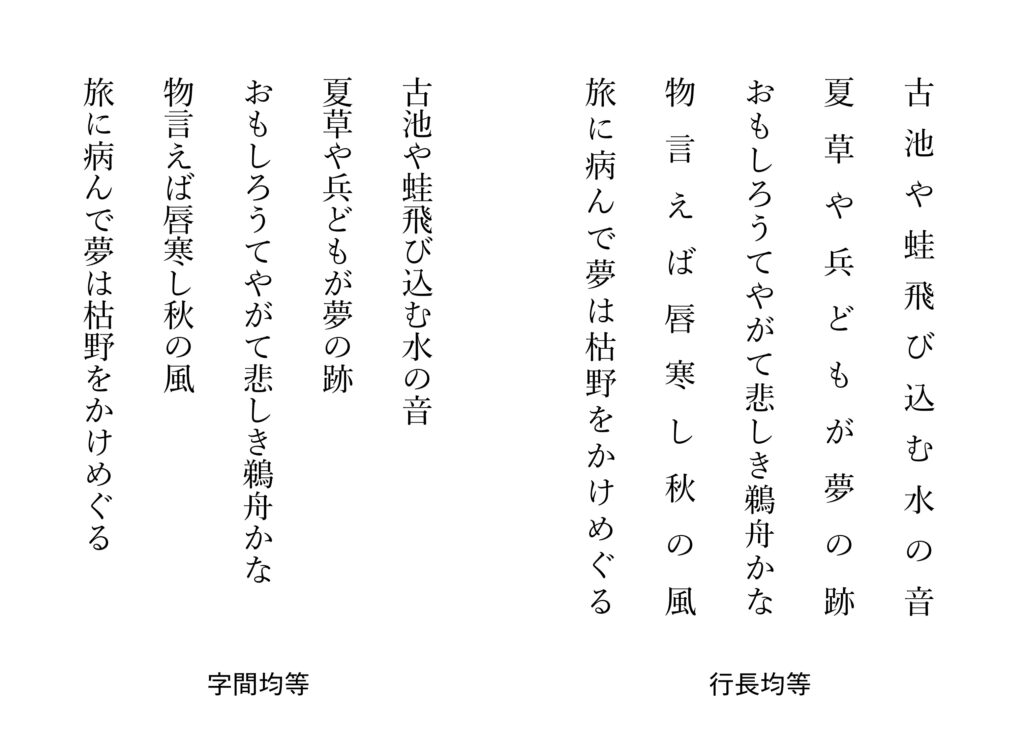

行長均等組とは、行の長さを一定の長さに設定する組み方のことである。句によって文字数は異なるから、行長を合わせようとするときには、字間を調整して合わせる必要がある。つまり、句によって字間の大きさが変化する組み方である。

行長均等組に対置されるもう一つの組み方としては、字間を均等にし句末はなりゆきで組むという方法がある。むろん、俳句以外の一般的な組版の慣習からすると、こちらがしぜんな組み方であるといえる。自由詩や短歌も基本的にはこちらの方法で組まれる。

行長均等と字間均等組

しかし、俳句においては行長均等組という奇態な組版が瀰漫しているといえる。

試みに「角川俳句」「俳壇」「俳句四季」「俳句界」各誌(全て2026年1月号を対象にした)の巻頭句の頁を閲すると、あまねく行長均等組で組まれていることが了解される。

さらには、過去の蛇笏賞受賞作の句集(雑誌掲載作が対象となった回は除く)を検分してみたところ、全62冊中57冊において行長均等組が採用されていることが分かった。字間均等組はわずか5冊にとどまる。

このことから、行長均等組は常に字間均等組による否定を認めながらも、視覚的に俳句を俳句たらしめるものとして機能しているといえよう。

●行長均等組の問題点

しかし、行長均等組が俳句にどのように裨益するかと問われれば、言葉に窮さざるをえない。確かに、行長が揃っていることで版面は矩形の輪郭を持ち、ある種の整然たる美が現出しているとはいえる。ただそれは俯瞰的状態における表面的な印象にすぎず、可読性の側面からいえば、行長均等組は幾重もの弊害を生んでいるとしかいいようがない。

行長均等組の弊害とは、畢竟、句ごとの字間の不一致に由来する。ふつう字間は広がれば広がるほど、文字から文字への視線の転移の速度は遅れる。つまり、字間が広がるほどに文字はゆっくりと読まれることになるわけだ。ただ、行長均等組において字間は文字数が自動的に決定するものであるから、その速度を意図的に制禦することはできない。ということは、字間のまちまちな行長均等組の句群は、それぞれにまちまちな速度で読まれるという危険を内包していることになる。

また、一般に字間は広がれば広がるほど“リッチ”な印象を与える。誌面などにおいて見出し語を字間を広げ組むのはそのためである。しかし、句に対して無作為にそのような印象を投射するのは、やはり危険なことであろう。句ごとのいたずらな視覚的印象の差は、読むことの妨げとなりかねない。

さらに加えれば、字間が広がれば広がるほど文字同士の互いを引き合う力は弱まり、分裂し、単語としての喚起力が低下する。

別の角度から換言すれば、人は近いオブジェクト同士を同一のグループとみなす特性があるので、仮に句同士の行間が極端に狭いばあい、一句中を貫く字間の凝集力よりも、となりの句の文字へ強く引かれてしまう場合もありうるわけである。読み出しの文字が次の文字よりも、となりの文字に強く引かれるとすれば、それは著しく可読性を低下させる原因にもなるだろう。

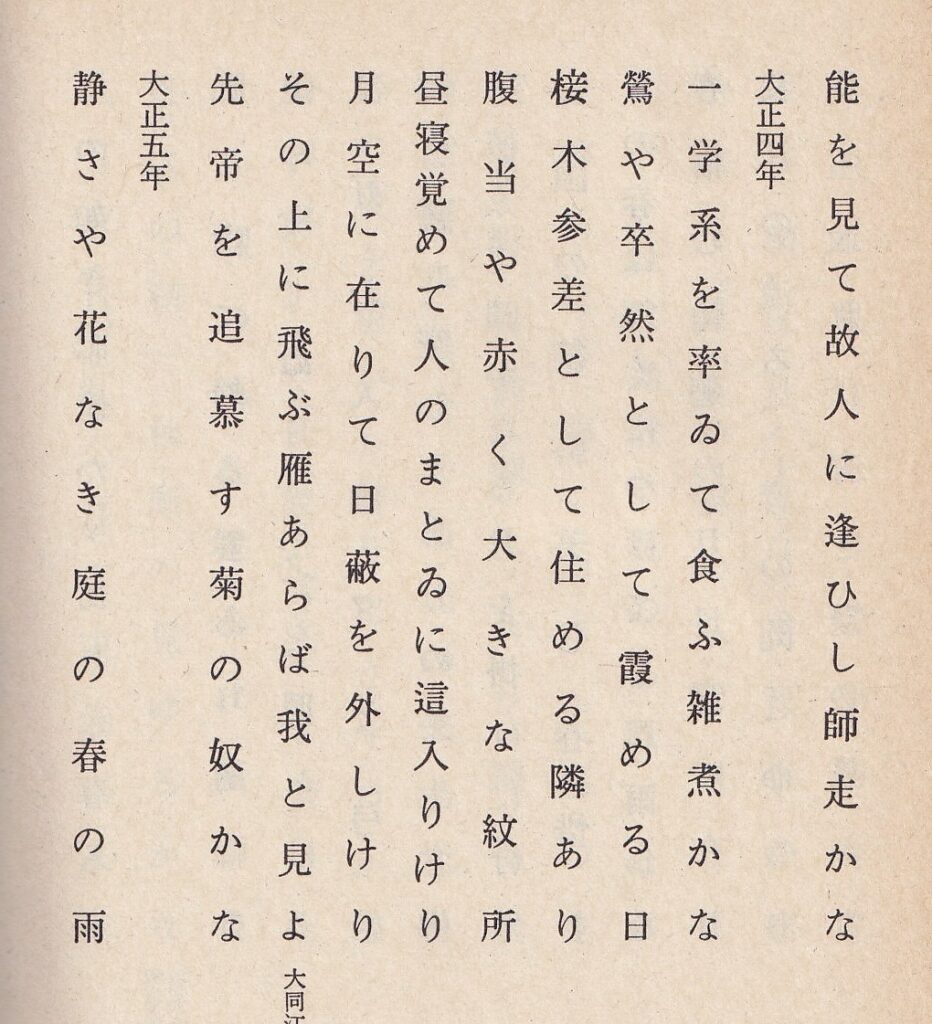

『現代俳句の世界 高濱虚子集』(昭和59年、朝日文庫)を例に見てみよう。

『現代俳句の世界 高濱虚子集』(昭和59年、朝日文庫)

中央の〈腹当や赤く大きな紋所〉という句は10文字と文字数が少なく、そのぶん字間が大きく空いている。それに比して、となりの〈昼寝覚めて人のまとゐに這入りけり〉は16文字と多く、やや窮屈な印象だ。このばあい、どちらがリッチに見られ、ゆったりと読まれるかは喋々を要さないだろう。しかし、その差は韻律の面からいえば全く無意味なもので、視覚的虚像というほかあるまい。

さらには、句頭の「腹」は続く「当」との字間よりも、となりの「昼」との方が近い。つまり、読み進めるべき次の文字よりも、無関係の文字との間により強い結びつきが生じる倒錯が起こってしまっているのだ。

まとめると、行長均等組は、意図しない錯雑した力学を一句の中または句と句の間に呼び寄せ、望まざる相互作用を生じさせる、可読性を顧慮しない組版方法といえる。

このように問題が散見される行長均等組は翫味に耐えうる組版とはいえず、そういう意味において、行長均等組をぼくは歓迎しないのである。

1 / 3