【第14回】

顔見世と俳句

(2025年11月1日 歌舞伎座『吉例 顔見世大歌舞伎』懸垂幕)

俳句の歳時記に載っている季題の中には、歌舞伎由来のものがいくつかある。「初芝居」「夏芝居」、そして「顔見世」である。

今月11月の歌舞伎座は、その「顔見世」をうたう「吉例 顔見世大歌舞伎」で、2日から上演される。

「顔見世」とは

「顔見世」については、俳句の歳時記よりも、戸板康二の『歌舞伎歳時記』に詳しい。

江戸時代の慣習では、大劇場の座頭は、毎年十一月に契約が更新され、俳優の入れかえは九月に行われた。

つまり、十一月は、新しく編成された向う一年の俳優のお目見得である。だから、一般の正月のように、この月を、芝居の世界では尊重したのである。

(中略)顔見世興行の脚本は、特に慎重に検討された。毎年この十一月の出し物に、どの世界(時代の背景)を選ぶかということが、重要であった。

その世界を決定する「世界定め」は、毎年九月十二日に行われた。

(中略)席には、太夫元、立作者、座頭、立女形他数名が出て、人数は五人又は七人と、奇数に決まっていた。

(中略)次に十月十七日には、新しく劇場と契約した俳優が集って「寄初」ということを行った。この日立作者が、顔見世狂言の外題を発表した。

(中略)寄初は盃事があり、酒宴になった。中村座では初めに蛤の吸い物を出し、市村座、森田座ではおわりに雑煮を出すというようなしきたりがあったといわれる。世界定めは天保、寄初は弘化という風に、幕末にはこれらの行事も廃れた。

(中略)十月二十五日には、劇場事務所すなわち仕切場で「帳開き」といって、帳元が新しい帳面に初筆をおろす。この日芝居の表に、看板を出した。二十九日に顔見世狂言の番附を発表、三十日には総看板、贈られた積物が飾りつけられた。

十一月は一日から三日間、正月の三ヶ日のように祝った。顔見世興行の初日は、吉例として一日で、朝八つ(午前二時)に、木戸に「木戸芸者」が立って名題役割を読み、声色をつかい、七つ(午前四時)には早くも一番太鼓を入れた。

(中略)二番太鼓を合図に、手打連中が、土間桟敷で手を打ち、幕をあける。そして左右の大臣の柱に「翁行燈」がかけられた。

そうして、「三番叟」が、その行燈と百目蝋燭の照明で始まる。

(中略)顔見世狂言では、三立目の返しに「暫」を出したが、これは市川家の者に限っていた。

(中略)現在「顔見世」というと、東京でも一応ポスターに「顔見世大歌舞伎」とうたうが、行事として守られ、それゆえに季題としてみとめられているのは、京都南座で行われる十二月興行に決まっている。

明治以後の慣習で、東京大阪の名優が一座して豪華な番組が組まれた。竹矢来に、まねき看板、底冷えのする京都の町の人が、年に一度のたのしみにしていたこの芝居に集って来る景色が、今の季節感である。

以上の記述にあるように、「顔見世」は現在、京都南座の十二月興行のことを指す。歌舞伎座でも一応うたってはいるが、そもそも今年の11月初日は1日ではないし、「三番叟」も「暫」もかからない。南座の12月は、初日は1日から始まり、今年は特に八代目尾上菊五郎と六代目尾上菊之助の襲名披露もあり、東京大阪の名優が一座した大変豪華な番組である。12月京都に行くことが叶う方はぜひ観てほしい。

(気になる方は歌舞伎美人でご確認を!)

歌舞伎座の櫓

筆者は、歌舞伎座の顔見世初日が2日なのを知りつつ、前日の11月1日に歌舞伎座前に行ってみた。

歌舞伎座の顔見世では、正面玄関の唐破風の上に「櫓」が揚がるのが毎年恒例で、今回も揚がっていた。ただこの櫓、昨年の11月から揚がりっぱなしである。(私のこの連載で、ほぼ毎月歌舞伎座の正面玄関の写真をあげているが、毎回写り込んでいる。)例年は顔見世興行の11月1ヶ月間のみ飾られるが、今年は「松竹創業百三十周年」記念で、通年揚がっているようだ。

櫓には、梵天が2本立ち、槍が5本並び、正面には歌舞伎座紋の鳳凰丸、左右には「木挽町歌舞伎座きゃうげんづくし」の字が見える。この櫓は、江戸時代の三座「中村座」「市村座」「森田座」が幕府公認の証として揚げていた櫓の名残である。

顔見世の俳句

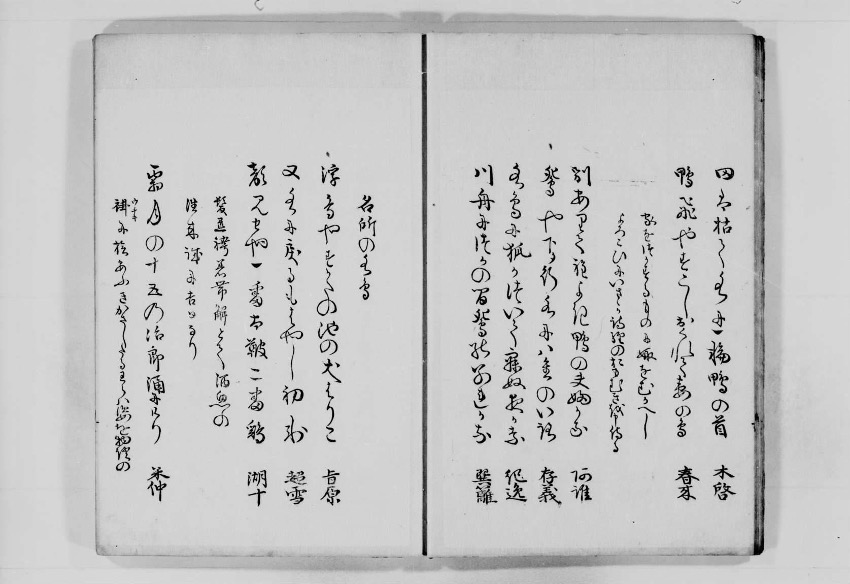

江戸の顔見世を詠んだ最も有名な句は、『反古ふすま』(1752年)に掲載されている深川湖十のこの句である。

顔見世や一番太鼓二番鶏 湖十

『反古ふすま』(東京大学総合図書館所蔵)

出典: 国書データベース

江戸当時の顔見世の始まりは、11月1日午前4時の一番太鼓。また夜明けとともに「コケコッコー」と鳴く二番鶏も、午前4時頃に鳴くものとされていた。この時刻の一致と、一番二番の連続性。顔見世の標語のように語呂がいい。“芝居国(しばいこく)の正月”と言われていた顔見世の、始まりの高鳴る気持ちが伝わってくる。

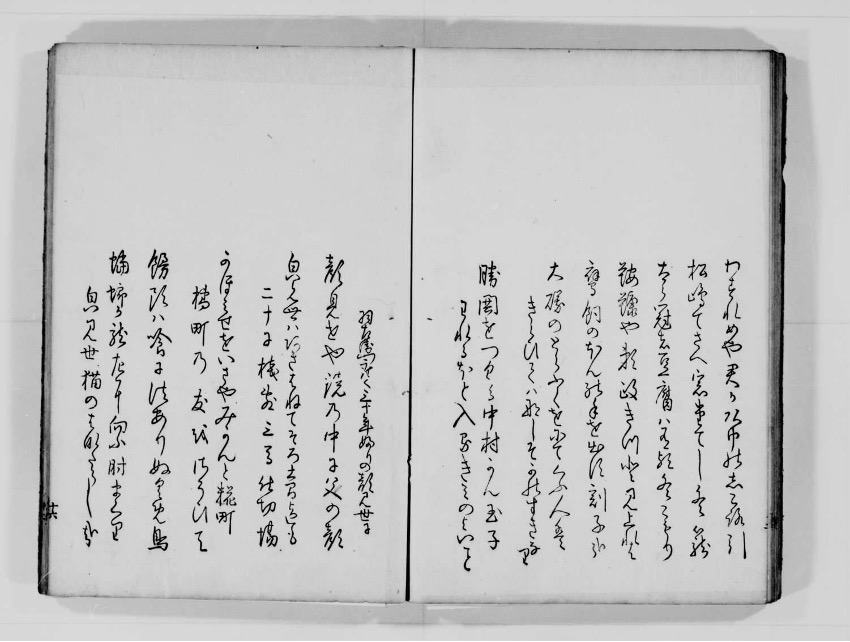

二代目市川團十郎(1688〜1758)の句集『栢莚狂句集』にも、顔見世の句がある。

顔見世や鏡の中に父の顔 栢莚

『柏莚狂句集』(東京大学総合図書館所蔵)

出典: 国書データベース

「鏡の中に父の顔」は、鏡台の大きな鏡の中に父の顔が映り込んでいるのを後ろから見ているともとれるし、鏡の中に父そっくりな自身の顔が映っている、ともとれる。後者の場合、「父の顔」はすなわち父の血統と藝が自身の身体に入って受け継いでいることも示す。江戸の顔見世の三立目には必ず「暫」をかけたので、これは「暫」の顔だろう。鏡は大きな鏡台で、迫力のある筋隈の顔と車鬢が鏡いっぱいに映るのが見えてくる。なお、二代目團十郎は、宝井其角を俳諧の師として学び、多くの句を残している。

他にも、「顔見世」は季題なのでいろんな俳人や役者が詠んでいるが、歳時記によく載っているのは俳人の句なので、それは歳時記で見られるとして、歳時記にはあまり載ってこない、役者が幕内で詠んだ顔見世句を挙げる。

顔見世の打上げの日もしぐれつつ 初代中村吉右衛門

顔見世の楽屋入まで清水に 同上

顔見世のこの一日のあたたかさ 同上

顔見世に高野の僧もおはします 同上

顔見世の楽屋にもこの世界地図 同上

顔見世の初日めでたし元右衛門 二代目市川猿之助

顔見世のらくに鏡の曇りかな 同上

顔見世の配役を受け巡業へ 五代目片岡我當

役者でない者からすると、顔見世といえば「まねき」や出演する役者を詠みこみたくなるところだが、役者は楽屋や鏡、打上げ、演じる役名を詠み込めるところが、役者ならではの俳句として興味深い。

二代目市川猿之助の句の「元右衛門」は、『敵討天下茶屋聚』の安達元右衛門のことだろう。過去の上演記録を見ると、1951年12月の歌舞伎座「東西合同顔見世大歌舞伎」で猿之助は元右衛門を演じているので、この時の句だとわかる。句が載っている資料にはいつ詠まれたかは書かれていなくても、役者の場合はいつどこで何を演じたかの記録があるので、照合できるのも楽しい。

さて、今月11月は東京の歌舞伎座、来月12月は京都の南座でそれぞれ顔見世が行われる。

歌舞伎座の目玉は、夜の部に上演される三谷幸喜の新作歌舞伎『歌舞伎絶対続魂(ショウ・マスト・ゴー・オン)』。すでにチケットは残りわずかの話題作だ。

南座は、音羽屋の襲名披露に加え、東西の人気役者が大集合!映画『国宝』で話題の「鷺娘」を舞う八代目菊五郎や、有名な古典「白浪五人男」の現状最強の五人(菊五郎・幸四郎・愛之助・勘九郎・七之助)、「俊寛」で人間国宝の仁左衛門と父勘三郎の藝を継ぐ勘九郎のABプロを観られるという、超豪華なラインナップ。

どちらの顔見世も、今の歌舞伎の本気を堪能できること間違いなしなので、ぜひ観てほしい。

<参考文献>

『歌舞伎歳時記』(1958年、戸板康二著、知性社)

『反古ふすま』(1752年、雁宕・阿誰編、松葉軒)

『栢莚狂句集』(1781年、柏莚、八文舎)

『中村吉右衛門定本句集』(1955年、中村吉右衛門著、便利堂)

『猿翁』(1964年、市川猿之助編、東京書房)

『ホトトギス新歳時記』(1986年、稲畑汀子編、三省堂)

(小谷由果)

【執筆者プロフィール】

小谷由果(こたに・ゆか)

1981年埼玉県生まれ。2018年第九回北斗賞準賞、2022年第六回円錐新鋭作品賞白桃賞受賞、同年第三回蒼海賞受賞。「蒼海」所属、俳人協会会員。歌舞伎句会を随時開催。

(Xアカウント)

小谷由果:https://x.com/cotaniyuca

歌舞伎句会:https://x.com/kabukikukai

【PR】松竹株式会社様にご監修・図案提供を賜り、奈良墨工房 錦光園様に製造をいただき、筆者がディレクション・デザインをさせていただいた、香る奈良墨「隈取香墨」を販売中。

https://kinkoen.shop/?mode=grp&gid=3014590