【俳人ロングインタビュー】

【第1回】

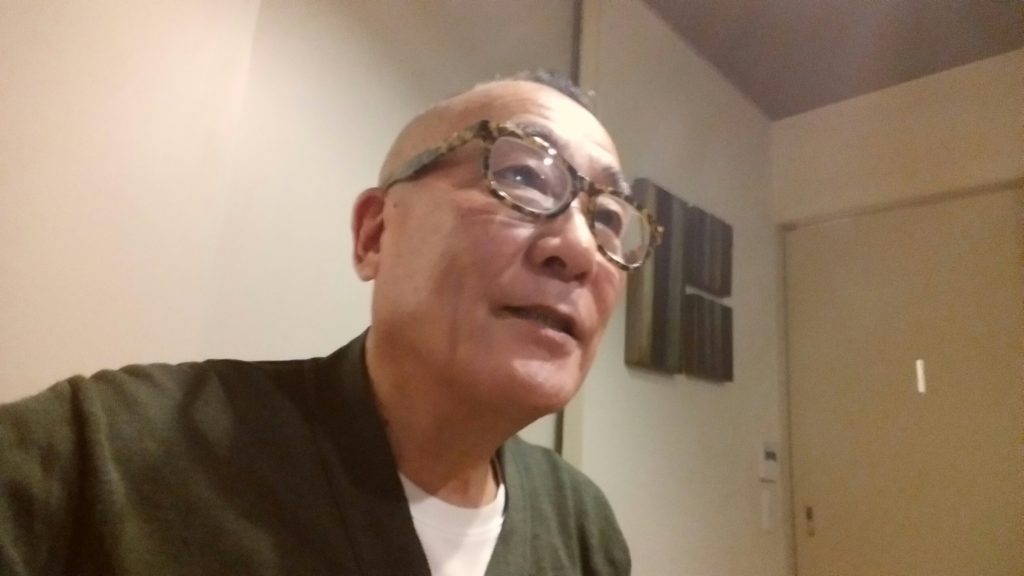

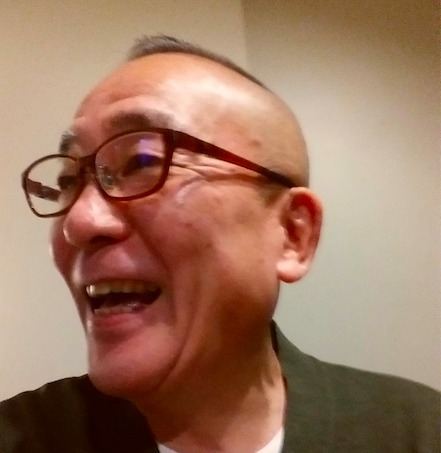

平山雄一(音楽評論家・俳人)

セクト・ポクリットでは、今月から新企画「シゴハイ【仕事×俳句】」をスタートします。世にもめずらしい表稼業をもたれている俳人に、俳句の話を差し置いて、本職のお仕事について伺ってみちゃうコーナーです。記念すべき【第1回】は、音楽評論家の平山雄一さん。俳句と音楽評論の幸福な出会いについて、貴重なお話をうかがいました。

音楽評論家は「絶滅危惧種」?

――雄一さんは、普段どんなお仕事をされているのでしょうか?

雄一 Webメディアに音楽評論やミュージシャンのインタビューやライブ・レポートを書いています。対象は主にJ-POPやJ-ROCKで、King Gnuのような若いバンドから、松任谷由実さんや奥田民生さん、MISIAさんなどのベテランまで、カバー範囲は広い方ですね。

――Facebookのページを拝見していると、かなりの頻度でライブに足を運ばれているようですが。

雄一 週末はライブ、平日は執筆に当ててます。だけど去年はコロナ禍でライブが制限されて、仕事のペースがおおいに狂わされました。

――音楽をとりまく環境は、この10年でだいぶ変わってきた印象があります。タワレコや新星堂に足を運ぶこともなくなりましたし…

雄一 音楽メディアも激変していて、ここ最近はサブスクやSNS全盛の時代になって、アーティストとリスナーがダイレクトにコミュニケーションを取るようになったので、正直、音楽評論家は完全に絶滅危惧種の仲間入りを果たしました(苦笑)。音楽雑誌のほとんどが5年前くらいに廃刊に追い込まれてしまったので、評論家の視点を活かすために、執筆の他、大人のリスナーのための音楽イベントのキャスティングや、NHK-BSやWOWOWなどの音楽番組のコメンテイターや企画ブレーンをやってます。

――昨年夏に、イギリスの音楽雑誌“Q”も廃刊になることが発表されました。演劇や美術もそうですが、紙の雑誌という形態はなかなか維持するのが大変ですね。このあたりは俳句の未来を考えるうえでも示唆的な気がします。

「イカ天」初代審査員のころ

――「イカ天」(「三宅裕司のいかすバンド天国」)に出演されていたころのことを教えてください。

雄一 80年代のバンドブームが終盤になると、メジャーレコード会社と契約をしていないバンドの中にも面白いものがたくさん出てきたので、初代の審査員として「イカ天」に参加しました。そこで初代グランドキングのフライング・キッズや、ブランキー・ジェット・シティに出会ったりしました。

――え、ブランキーも「イカ天」出てたんですか!? ぼくは中学のころ、中村貴子のミュージックスクエア(1995-2000、NHK-FM)で出会いました。僕は1983年生まれなので、小学校のころに「たま」が流行ったりしていたのは覚えているんですが、さすがに番組はリアルタイムじゃ見ていないんですよ。

雄一 ミュージックスクエアはJ-ROCKにとって大きな影響がありましたね。貴子さんは彼女がバンド活動をしている頃からの知り合いで、彼女もライブ好きなので信頼してます。今でもライブ現場でよく会いますよ。僕は80年代にNHK-FMのサウンドストリートの最後の1年間、DJをやってました。

「イカ天」に話しを戻すと、「たま」は個性的だったなぁ。平成に変わる時期に昭和感満載のルックスで出てきて、しかも「さよなら人類」とか、オリジナリティ抜群の楽曲に驚かされちゃった。解散したけど、メンバーの柳原(幼一郎)さんをはじめ、今も音楽活動をしていて、本物のアーティストたちでしたね。

――「イカ天」の放映って1989年2月から1990年12月って、ちょうど平成のはじまりだったんですね。やはり画期的な番組だったんですか。

雄一 画期的でした。でもリアルタイムよりも、放送が終わって何年もしてから反応があることに驚かされます。「イカ天」当時はレコード会社のディレクターが契約を決めていたので、彼らの物差しを外れたバンドはデビューできなかった。なので「イカ天」では、それまでと違う価値観で“隠れたバンド”を発掘できたのが楽しかったですね。

卒業論文はボブ・ディラン論!

――思春期のころに聴いていた音楽を教えてください。世代的にはどういう感じですか? 僕だと、いわゆる「小室ファミリー」世代です。あとはGLAYとかラルクとか。よくCDが売れていた最後の時代でした。

雄一 小室さんは僕と同じ東京郊外の立川市の出身で、高校生の時から頑張っているのを見てたので、一緒に仕事できるようになって嬉しかったです。

僕が思春期の頃、もっぱら聴いてたのは洋楽だった。中学時代はストーンズで、高校になるとボブ・ディランばっかり聴いてたな。ディランの影響は大きかったですね。

――ディランのどういうところに衝撃を受けたんでしょうか。

雄一 ロンドンの街をぶらつきながら、目に入った広告の看板の言葉を入れ替えて詩を作るパフォーマンスを見て、すごいショックを受けた。言葉との取り組み方がユニークで、自分の俳句の作り方にも影響してます。ノーベル賞受賞後、フジロックでディランの勇姿を観ることができて、幸せでした。

――大学入学は70年代前半ですね。そのころはいがかですか?

雄一 大学生になって“はっぴいえんど”とか、日本のロックを聴くようになって。でも卒論は『ボブ・ディラン論』だった。

――卒論でディラン! 筋金入りですね(笑)

雄一 90年代はGLAYやラルクのインタビューもしてましたね。70年代の日本のロックバンドはアンダーグラウンド・カルチャーだったからひねくれた人が多かったけど、90年代のバンドは売れることを素直に喜んでいたのが印象的です。

――僕もじつは雄一さんと同じ大学の同じ学部に入学したんですが、それは置いておくとして(笑)、クラスにもGLAYの20万人ライブ(1999年)に足を運んだ女の子がいました。「ロック=アングラ」というイメージがあるとすれば衣装とか化粧とかで、商業性についてケチをつけるようなことはなかったように思います。ロックも「ポップ化」したわけですね。

雄一 僕と克洋さんは同窓ですか! 音楽業界でも俳句界でもあまり出会わないので、嬉しいなあ。GLAYの20万人ライブは凄かった! 終わってからメンバーが「普通のスタジアム・ライブは単純に興奮するけど、あのライブは本当に感動した」って言ってました。アーティストならではの本音でしょうね。僕は90年代に特にX JAPANのhideさんとガチで仕事をしたので、彼のポップ観には影響を受けました。乱暴に言えば、売れる=多くの人に喜んでもらえることで、作り出すものにいろんな人間の価値観が統合されていく。

――つまり「売れる」ことは、悪いことではないと。

雄一 もちろん! ただ俳句には残念ながらそうしたダイナミズムが欠けていると思います。たぶん大衆のシビアな評価にさらされる“プロ”がいないからだと思う。わかる人にだけ向けた表現に偏るのは、音楽評論家の経験から言えばその文化が終わる兆候だと思います。多くの人に受け入れられるのは、媚びることとはまったく違う。イマドキ媚びたら大衆に見抜かれちゃいますよ。自分も、多くの人に受け入れられ、楽しませたり、悩ませたりする俳句が作れたらいいなと思ってます。それがhideさんから教わったことだと思ってます。

文化は運命的にミックスする

――それにしても大学卒業後、どうして「音楽評論家」になろうと思ったんですか?

雄一 松平維秋さんというロック評論家の書いた“The Band”のアルバム『Rock Of Ages』のライナーノーツを読んで、めちゃ感動したんです。こういうものを書きたいと思って志しました。当時、アメリカからカナダにかけて存在した、様々な文化が入り混じった音楽をThe Bandが演奏していて、それを比較文化論的立場から松平さんが解説してたんです。カッコよかったなぁ。

――雄一さんのお仕事の原点はあくまで「ロック」にあるわけですね。

雄一 はい。僕は入り混じった文化が好きで。たとえばブルースとカントリーが入り混じってロックンロールが生まれた。それは誰かが意図してやったことではなくて、単にアメリカ南部の貧民層が通う高校で、貧しい白人と黒人が一緒にバンドを組んだところから生まれた。白人の子はお父さんの聴いてたカントリー風の演奏をして、黒人の子はおじいさんから習ったブルースしか弾けない。ある意味、そこから仕方なく生まれたのがロックンロールだった。

――「文化」って個人的なものではなく、集合的なものですもんね。もちろんひとりひとりがそこに「参加」してるんだけど、本人からは見えない部分の何かに突き動かされてる。

雄一 僕は忌野清志郎さんと一緒に行ったナッシュビルで、それを自分の目と耳で確かめることができた。そういう文化の運命的ミクスチャーに惹かれているんでしょうね。

Covid-19で露呈した「文化」のあり方

――昨年前半からのCOVID-19騒ぎで、お仕事にはどのくらい影響がありましたか?

雄一 影響どころか、一時はまったく仕事がなくなりました。ライブは不要不急って言われて、演劇と同じく自粛を要請されました。コロナ禍の初期に大阪のライブハウスでクラスターが起こったこともあって、ライブ業界は飲食などより早く2月末から自粛に協力したのに、政府の援助は後回しにされた。

――僕が住んでいるフランスでも「第二波」でまた劇場が閉じたとき、フェイスブックの顔写真に「non-essentiel(不要不急ではない)」というマークをつける人たちが続出しました。もちろん、劇場をあけろとかライブをさせろとか、そういうことではなくて、きちんと補償をすることで国や自治体が「文化」を「必要不可欠(essentiel)」と思ってますよ、とアピールをしてくれないことに不満が巻き起こったということです。もちろん、表面上は補償をしてくれ、という話なわけですけど、たんに生活だけの問題ではない。

雄一 本当にそうですね。自分の仕事に誇りを持っていたいです。日本ではライブは今も半分の観客での開催になってます。エンターテイメントの日本での地位の低さに、改めて気付かされましたね。情けない・・・。

僕は評論の要素としてライブを重視しているので、打撃は大きかったですよ。面白そうな新人が出てきたときは、必ずライブを見に行って、そのアーティストのポテンシャルやコミュニケーション能力を確かめます。コンピュータで何でもできるようになっても、ライブだけは自分の身体でやるしかないので、アーティストの器がよくわかる。

――僕も「演劇」の人間なので、おっしゃることがよくわかります。ライブって極端に身体的な体験ですもんね。これまでにどのくらいのライブをご覧になってきたんですか?

雄一 これまで5500本以上のライブを観てきました。多いときには1年で250本、最低でも100本は観てきたんですが、去年は36本しか観られなかった。仕事を始めて、こんなことは初めてですね。

――僕も多いときは200本以上、劇場に足を運んだ経験があります。フランスは去年、1月・2月と、9月・10月にかけてしか劇場があかなかったので10本以下です…

雄一 それは大変でしたね。僕は特に新人発掘が好きなので、まいりました。これじゃ本当に絶滅しちゃいますよ(笑)。それでも、サブスクから新しい人気者が生まれています。ステイホームのお陰でネットやサブスクで音楽を楽しむ人が激増して、これまでとは異なるタイプのアーティストが浮上してきたんだと感じてます。

――ここ10年くらいの間に出てきたバンドやミュージシャンで、一推しがあれば教えてください。

雄一 YouTubeから出てきた藤井風(ふじい・かぜ)さんというシンガーソングライターです! 去年、サブスクの追い風を受けて大ブレイクした。2020年にはサブスクから瑛人さんや“yoasobi(よあそび)”などのヒットが生まれましたが、藤井風さんは10年に一人と言っていい逸材です。

yoasobiはボーカロイドプロデューサーのAyaseとシンガーソングライターのikura(幾田りら)による2人組の音楽ユニット。

――あたらしい視聴形態が、あたらしいアーティストを後押ししている面もあるわけですね。

雄一 あります。でもコロナ禍があってもなくても、藤井さんは間違いなく世に出たと思う。きれいなメロディを作った上で、それを表現する歌唱力が凄い。しかもピアノなど楽器も上手い。歌詞も「何なんw」とか「もうええわ」とか、地元の岡山弁を混じえた口語をうまく使って、メッセージを深く届かせる。これからがとても楽しみですね。NHKは去年の紅白に出さなかったことを、今後、大いに後悔することになると思います(笑)。

社会的弱者=弱虫のロック論

――これまでに出された本について、ご紹介していただけますか。

雄一 第1評論集の『ロックという自分』(89年・角川書店)は、80年代に日本の音楽シーンで起こったことを総括する内容です。尾崎豊さんや中島みゆきさんのことを書いてます。第2評論集の『弱虫のロック論』(13年・角川書店)は、若者という社会的弱者=弱虫の音楽としてのロックを語りました。第3評論集の『弱虫のロック論Ⅱ』(16年・角川書店)は東日本大震災後の弱虫たちを描いてます。震災から5年が経って、あの出来事をようやく客観的に書けるようになりました。

――『弱虫のロック論』には、俳句の話題もけっこう出てきます。

雄一 『弱虫のロック論』の観点で俳句を見ると、俳句は社会的弱者の文芸なのではと思うところがあります。雅な和歌とは違って、江戸時代の俳諧には農民や商人や女性が多く加わってました。お金は持っていても、商人は身分的には低い位置に置かれていました。一方で芭蕉は、武士を捨てて俳諧に身を投じた。芭蕉は弱者の心をよくわかっていたのだと思います。『弱虫の俳句論』という設定で浮かび上がってくる俳句評論があってもいいと思ってます。

――雄一さんの「ロック」体験から「俳句」へのつながりが、少しずつ見えてきましたね(笑)

雄一 俳句関係では結社誌『鴻』に「on the street」というコラムを連載していて、コミックスや話題の本などを俳句と関連付けてレビューしてます。僕のHPで読めますよ。これはまだ単行本になっていないので、どこか声を掛けてくれないかなあ(笑)。

――まだ雄一さんと知り合う前に、僕が書いた評論について取り上げてくださったんですよね! 文化事象に広く目が行き届いた貴重な評論です。ぜひ、興味をもっていただける版元さんがいましたら、セクト・ポクリットまでご連絡ください(笑)

雄一 ぜひお願いします!(笑)。その他では、イラストレーターの安西水丸さん(1942-2014)の遺句集『水丸さんのゴーシチゴ』(2018年・ぴあ)の企画・監修をしました。句会仲間の水丸さんが亡くなった後、百句を選んで水丸さんのイラストレーションと組み合わせて一冊にしました。同じ人間が描いたイラストと俳句は、驚くほどマッチングがよくて、監修と言いながら自分自身にとって得難い経験になりました。

――水丸さんのイラストに親しみのある方には、たまりませんね。ほのぼのともしみじみともするいい本でした。

雄一 ありがとうございます。あ、雄一の第1句集『天の扉』(03年・牧羊舎)も、なかなか味わい深いので、ぜひ、読んでみてください! オススメです。

音楽と俳句が重なりあうとき

――そもそもですが、雄一さんが俳句をはじめたきっかけを教えてください。

雄一 バンドブーム全盛の1988年に、知り合いから「句会に出てみない?」とお誘いを受けてお邪魔したところ、そこで吉田鴻司師(1918-2005 1994年『頃日』で俳人協会賞)に出会ったんです。俳句というより、鴻司さんの人間的魅力に惹かれて俳句にのめり込んでいきましたね。僕の好きなストリート・ミュージック=街角から生まれるポピュラー音楽と俳句には共通点が多いからかもしれない。

――「音楽評論家」としてのお仕事と、俳句がリンクしたりすることはありますか?

雄一 リンクしまくりですよ。歌詞はすごく省略の効いた言葉で構成されてます。そして、論理を超えた説得力があるのが、名曲の条件と言ってもいい。理屈っぽい歌詞は、あまりよろしくないですね。理屈を超える歌詞は、いいメロディを得て説得力を生む。そこが韻文としての俳句に似ていると思う。俳句を詠むようになって、明らかに歌詞の解釈力が増しましたね。逆に、俳句的な鑑賞に耐えうる歌詞に惹かれるようになった。

――おお、お仕事にポジティブな影響もあったんですね。

雄一 奥田民生さんに「素晴らしい日々」という名曲があるんですが、♫君は僕を忘れるから その頃にはすぐに君に会いに行ける♫という謎めいた歌詞は、とても俳句的だと思う。

――民生さんは、小学校のころ見ていた「ダウンタウンのごっつええ感じ」(1991〜1997)に阿部義晴さんと出ていて大好きでした。ぼくがリアルタイムで聴いてるのはユニコーン解散後ですね。最初に買ったのは「息子」(1995年)だったかな。その次の「コーヒー」(1995年)は雨の日はいまでも口ずさんでます。♪雨なのに なんかこう過ごしやすいのはなぜ って(笑) ぜんぜん風景が見えてこない。呟きですよね。

雄一 呟きというより、ボヤキに近い(笑)。同じく民生さんの「さすらい」という曲は、♪さすらおう この世界中を♪と呼びかけて始まって、♪風の先の終わりを見ていたらこうなった 雲の形をまにうけてしまった〰さすらいもしないで このまま死なねえぞ♪と結ぶんですが、これって芭蕉そのものでしょ。

――芭蕉がタオルを頭にまいて、ギター一本でさすらうの、なんだかいいですね。ああ、現代の芭蕉は、民生だったのか(笑)

雄一 「さすらい」を聴いたとき、真っ先に「月日は百代の過客にして、行かふ年も又旅人也。(中略)予もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて、漂泊の思ひやまず、海浜にさすらへ、」という『おくのほそ道』の序文を思い出しました。この歌詞は、明らかに芭蕉の影響を受けている。そのことを民生さんのプロデューサーに糾すと、「わかっちゃいました?(笑)」と答えてくれた。恐るべし、です。

――え、本当だったんですか?(笑)

雄一 もし芭蕉が今いたら、いいラッパーになってたかも。でもたぶん虚子はラップをしない。彼は高踏的だから。

――たしかに。虚子はお能ですから、ラップはできないですね。そもそもロックではない。カウンターカルチャーではなく、あくまでカルチャー。

雄一 そうそう。せめて狂言だったらよかったのに。才気走ってる其角は、川谷絵音さんの代わりに“ゲスの極み乙女。”のボーカルをやってたかもしれない。山口誓子はスピッツのボーカルにスカウトされたかも。それこそ金子兜太が「たま」のメンバーだったとしてもおかしくない。だって「林に金星麦こぼれゆく母郷」なんて句は、「たま」の世界観ともろにかぶってますからね。

――面白いなあ。止まりませんね(笑) 雄一さんからは俳句の歴史が、そんなふうに見えてるのかあ。

雄一 季節感を大切にするユーミンは、実は短歌っぽかったり、ナンセンスの感覚のある井上陽水さんの歌詞は俳諧に通じるものがあったり、俳句を始めてからさらに深く歌詞を受け止めることができるようになりました。

――さっきの「素晴らしい日々」と、井上陽水の「傘がない」を比べてみると、「会いに行く」という言葉への持って行き方がぜんぜん違う。

雄一 確かに! 芭蕉と中烏健二くらい違う。俳句を習い始めた頃、鴻司師に「優れた音楽アレンジっていうのは、音を削りに削った上で、聴こえない音が聴こえてくることです」って話したら、「わかる! 俳句の省略と同じ。余韻ってヤツだね」ってひと言で答えてくれました。もう、音楽評論家としては、たまらんですよね。いきなり意気投合しました。以降、鴻司師とは師弟関係ではなく、友情のようなもので繋がっていたと思います。師の「指さして春禽の名を忘れたる」という句がいちばん好きで、このおとぼけ具合って絶妙でしょ。陽水さんに近い。ああ、鴻司さんに逢いたいなぁ。

――「都会の自殺」からの「傘がない」、あるいは「傘がない」からの「君に逢いに行かなくちゃ」に、たしかに似たものを感じますね。いい先生と出会うことって、それだけでひとつの才能だと思います。

奥田民生と井上陽水を俳句に誘った男

――たとえば、親交あるミュージシャンに俳句を勧めたりしたことはありますか? あるいは実際に句会を一緒にやってみたとか。

雄一 民生さんと陽水さんに勧めたんですが、「あんたが言う俳句と同じことを、歌詞でやってるから」というようなことを言われて、納得づくで断念しました。だって二人とも、その通りですからね。

――えっ、民生さんと陽水さんに…衝撃…

雄一 若手ではサカナクションの山口一郎さんが、俳句に興味があるって言ってましたね。ミュージシャン以外では、俳優の倍賞千恵子さんや奥田瑛二さん、歴史学者の磯田道史さんとも句会でご一緒しましたけど、彼らは俳句の本質を理解した上で、俳句とは別の表現手段をとっていることに感激しました。逆にホリエモン(堀江貴文)さんと話したときには俳句的要素をまったく感じませんでした。どっちが優れているとかいう話ではなく、韻文的な人生と、散文的な人生があるってことがわかって、僕にとっては面白かったです。

――これから句会に誘ってみたい方はいますか?

雄一 今は芸人さんと句会をやってみたいですね。彼らは常にお客さんの反応に敏感に活動しているので、ひねりのある言葉をわかりやすく伝えることに長けてるでしょ。

――フルーツポンチの村上さんが、俳句にどハマりしているようですね。たしかに芸とリンクするところもあるのもしれません。

雄一 村上さんや千原ジュニアさんの作る句は大好きです。そしたら今度、克洋さんと僕で「俳句にけつッ!!」でもやりましょうか(笑)。

パンデミックで俳句は変わったか

――最近は、平均的に月にどのくらい句会をされていますか?

雄一 月1でやっている句会は三つで、コロナ禍以前と変わってません。僕が代表をしている超結社句会の“わらがみ句会”、指導をしている“ぴあ句会”、音楽業界に携わっている人たちとやってる“甲ちゃん句会”の3つです。去年はリアル句会が開きにくかったので、夏前からZoomでの句会をはじめました。これが意外に面白くて、録画したものを東京都の「アートにエールを」に投稿しました。

――ぼくも拝見させていただきました。まったく俳句経験のない同業のみなさんを誘い込んで世界に発信しちゃうという(笑)

雄一 あはは、バレたか。Zoomよりリアル句会の方が絶対いいと言う方もいますが、Zoom句会ならではの楽しさがあるという実感があります。特に初心者の人にも発言の機会を作り易いので、上達が早くなるケースが多いです。

――たしかにリアル句会だと黙ってられちゃうというか、慣れてない方が物怖じしてしまうことはあるかもしれませんね。でもZoom とかだと、画面に映る顔の大きさに応じて、参加度も等分になりやすい。

雄一 そう、顔の大きさが同じって、大事です。その他、高知県の人たちと地域を超えたZoom句会を開くことができました。その意味で言うと、コロナ禍になってZoomが当たり前になったことは、もしかしたら句会の可能性を一気に広げることになるという予感がありますね。だって全国の誰とでも句会ができちゃうから。

全国の「弱虫たち」と句会がしたい

――これまでに読んだ本のなかで俳句にかかわる愛読書があれば、教えてください。

雄一 『表徴の帝国』、『さあ、現代俳句へ』、『時の瘡蓋』の3冊です。

――おお、バルトですか。彼の来日は1966年から68年で、そのときの体験を批評的エッセイとして出版した本ですよね。原書は1970年で、最初の邦訳が1974年に出ています。

雄一 フランスの美学者、ロラン・バルトのすき焼きやパチンコの解釈とか、痛快でした。『表徴の帝国』(ちくま学芸文庫)は、音楽評論家という門外漢が俳句に入っていく際に、とても参考になりました。ある意味、この本とディランの歌詞が僕の俳句観を決めているのかもしれない。

バルトは、「俳句は子供が『これ!』と言って指差す動作を復元するもので、その時、心のシャッターを切るカメラからは、あらかじめフィルムが抜かれている」と言ってます。この言葉は音楽評論家として、とても納得のいくものだった。僕にとってのライブは、バルトの言うように二度と起こらない現場であり、フィルムに保存することはできない。僕もその場にいて、一緒にライブを楽しむ人々がいて、二度と同じことのできない歌と演奏に心をときめかせる。自分がなぜライブを評論の軸に置くのかを、俳句を通して自覚させてくれた本です。

――俳句も音楽も評論も何かを「説明」したりするものではなく、「心にときめかせる」ための仕掛けだと。根本のところには、「情動性」がかかわってるということですね。

雄一 そう思います。『さあ、現代俳句へ』(東京四季出版)は、『表徴の帝国』の翻訳を手掛けた宗左近さんの著書。芭蕉から始まって、金子兜太はもちろん、長谷川櫂などの少し前の現代の俳句をわかりやすく説いてくれる。僕にとっては音楽評論の松平さんと同じく、俳句界を分断しようとする壁を越えて俳壇を横断する名著だと思ってます。俳句に於ける詩=ポエジーを、豊富な例句を通して解説してくれるのが有り難い。ハイブロウなのに、丁寧に解説してくれてるのが大変、素敵です。

――恥ずかしながら読んだことがなかったので、さっそくAmazonで注文します(笑) そして三冊目は、雄一さんが懇意にされている北大路翼さんの句集ですね。

雄一 『時の瘡蓋』(ふらんす堂)は、わらがみ句会メンバーの北大路翼さんの第2句集です。『弱虫のロック論』の観点を俳句に当てはめたところで、句会仲間の翼さんの句に注目するようになった。言ってみれば「弱虫の俳句」だと思う。音楽でいえば、2000年代に入ってカウンターカルチャーの匂いを失ったロックバンドが多くなって、「弱虫はどこに行っちゃったの?」と思っていたら、すぐ隣に翼さんがいたんですよ(笑)。

――まさに灯台下暗し。まあ、歌舞伎町の店のなかは照明は暗いですから(笑)

雄一 ちょっと露悪趣味のあった第1句集『天使の涎』を経た第2句集『時の瘡蓋』は、翼さんの作家性が全面に出ていて感動した。ずっと一緒に句会をやってきた仲間にこれだけ心を動かされるっていうのは、本当に嬉しかった。たとえば「郷愁の果ての鮃の寄り目かな 翼」。この句の淋しさは、ディランの初期の歌に匹敵するものがある。彼が家元を務める“屍派”は、社会的弱者たちで構成されていると言ってもいい。「弱虫の俳句」があることを確信した一冊ですね。

――最後に、いまやりたいことはありますか。俳句についてでも、お仕事についてでも、他の趣味についてでも構いません。

雄一 全国の弱虫たちとZoom句会をやってみたいですね。ちなみに高知Zoom句会には小学生のメンバーがいて、その子の感覚が新鮮で面白いんです。コロナをチャンスに俳句のデジタル化を推し進めて、若い人に俳句の面白さを知ってもらって、地域を超えた句会をどんどんやりたいです。そこで弱虫俳人をたくさん見つけたい。もし僕とZoom句会をやりたい方がいたら、ぜひ連絡ください!

――なんだか新人発掘というと、最初の「イカ天」のはなしに戻ったような感もありますね。

雄一 新しい感じ方をする人に出会うのが好きなんです。自分もできるだけ新しい“感じ”のする俳句を作りたい。一方で、高齢者俳人のデジタル化の補助も進めていきたいですね。Zoom句会を手軽にやれるようになったら、俳句が何倍も楽しくなりますからね。天国の鴻司さんともZoom句会、やりたいなぁ。

[甲ちゃん句会 in Zoom] https://cheerforart.jp/detail/6980

平山HP https://www.yuichihirayama.jp/

平山FB https://www.facebook.com/yuichihirayama.jp/

【次回は青柳飛さん、2月20日ごろ配信予定です】

【プロフィール】

平山雄一(ひらやま・ゆういち)

1953年、東京生まれ。一橋大学社会学部卒。1978年から音楽評論活動を開始。最初の取材はデビュー前のサザンオールスターズ。尾崎豊の生前最後のインタビュアーとなる。1988年に吉田鴻司に師事して作句を開始。“エンジン01文化戦略会議”のメンバーとして、全国の大学で俳句講座を開催中。

【自選10句】

麦藁帽大きな雲に乗り換へる

海の日のゆつくりほぐす股関節

フジロック去年のとんぼと目を合はす

泥水を掻き出すたびに鰯雲

手の見えて手の消えてゆく風の盆

淋しくてみかんに顔を描きました

哀しみは茶色おでんは薄茶色

薄氷を子供の頃の声で割る

湯掻くとき月の匂ひのふきのたう

蜃気楼とほまはりして妻に逢ふ

【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】