【第1回】

子規と明治期の活字〈後編〉

木内縉太

●秀英体五号活字

秀英体とは先述したように秀英舎が鋳造を担っていた活字の総称である。しかしながら、秀英体とはいっても初めからオリジナルの字形を有していたわけではない。五号活字は、その初期において、東京築地活版所の活字を先蹤として導入し、そこに印刷局の活字を混淆するかたちで登場する。そこから幾たびもの改刻を重ねて独自の字形を醸成してゆくのだが、『活字類見本 未完成』に見られる五号活字の字形は、この比較的早い段階のものといえる。

すなわち、東京築地活版所と印刷局によってはじまった本邦における金属活字の歴史が、後発の秀英舎のもとで図らずもマリアージュを果たしたのである。しかもその時期は、子規の活躍期と、奇しくも相同じい。

字形を見てゆこう。まず、金属活字において留意されたい点は、一字一字が独立していることである。江戸期の木版印刷では可能であった連綿体の表現が金属活字では失われてしまったのだ。江戸後期の『俳諧七部集』などと照らし合わせるとき、その違いは明らかである。

.jpg)

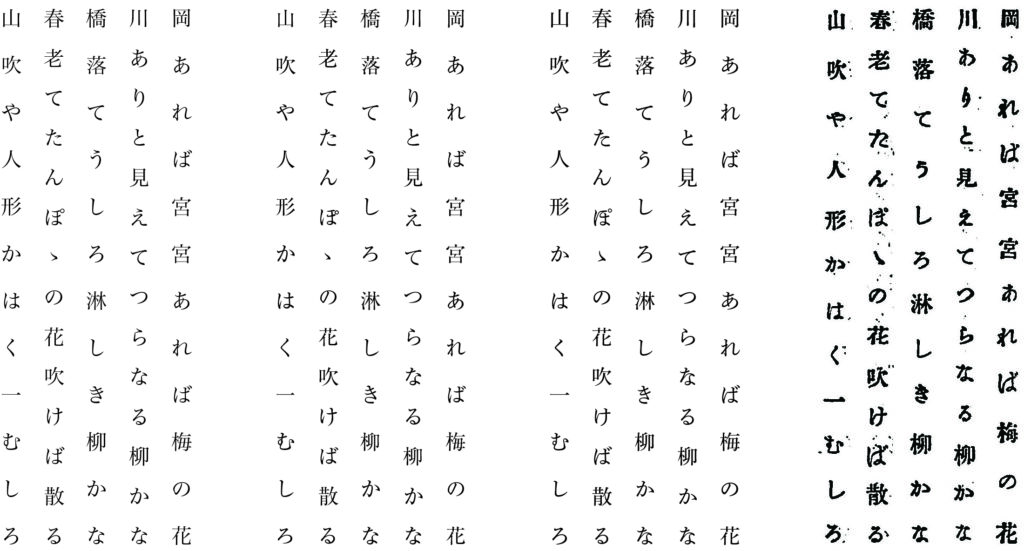

さらにここに、現代における一般的な書体をいくつか挙げてみる。『獺祭書屋俳句帖抄上巻』の組版を例にとり、デジタルフォントによって再現した。四つ並んだうちの右がオリジナルである。右二番目からそれぞれ、秀英明朝、リュウミン、ヒラギノ明朝という書体で組んである。秀英明朝はその名のとおり、秀英体を起源にもつ書体である。

江戸期と現代の書体を補助線とした通時性の中に、明治期の金属活字である秀英体五号を据え直すことで、その特異な点を顕現せしめたい。

まず、全体的にいえることであるが、秀英体五号は、現代の書体と比して一字一字の大きさにばらつきがある。「や」は天地方向が絞られているし、「な」は逆に天地方向に引き伸ばされている印象を受ける。「り」の横幅は極端に狭い。「る」はやや小ぶりか。これらは、一字一字の大きさにかかずらわない連綿体の書きぶりの名残であると考えることができるだろう。また、全体的に線質がやや硬質である点も木版印刷の影響をそこはかとなく感じさせる。さらに愚見を加えれば、「う」「え」「き」「た」「な」などにみられる筆脈をあらわにする特徴的な筆法は、連綿体のもつ運筆の艶のようなものを一字の中に内在化しようとした試みなのではないだろうか。ともあれ、組まれた一句を読み下すと、現代の書体で組まれたそれと比して、有機的で抒情的な印象を受ける。なんというか、これは褒貶相半ばする言いようではあるが、秀英体五号には卒読を許さないようなひっかかりがある。それに比べて、現代の書体はなんと平滑でのどやかなことだろう。

このようなことから、秀英体五号に代表される明治期の金属活字は、連綿体とは決別しながらも、連綿体の有する有機性や抒情性を完全には拭いきれないでいた、と結論することができるのではないだろうか(急いで補えば、もちろん、ここでみてきたことは大雑把な把握に過ぎないし、共時的な視点が抜けていて片手落ちである憾みがある)。

●さいごに

さいごにもう一度、子規に引き寄せて話を終えたい。子規は「発句は文学なり、連俳は文学に非ず。」と喝破し、俳諧から発句を独立させて、俳句と称び改めた。この改革より現代に至る俳句の歴史がはじまるわけであるが、けだし、この俳諧からの発句の切断こそ、日本の詩歌の近代化におけるイニシエーションであったいえるだろう。

とするならば、金属活字による活版印刷の導入の中で起こった、連綿体の字間の紐帯の切断もまた、近代化における不可避的なイニシエーションであったということができるのではないだろうか。

前後の関わりに寄りかかることなく、個のみによって自らを立たしめることによって、近代化への道が拓かれたのである。

◉参考文献

正岡忠三郎(1978)『子規全集 第二十二巻 年譜資料』講談社

片塩二朗(2004)『秀英体研究』大日本印刷株式会社

矢作勝美(2011)『明朝活字の美しさ 日本語をあらわす文字言語の歴史』創元社

内田明(2023)『書体のよこがお:時代と発想でよみとく書体ガイド』(「築地体」および「秀英体」の章)グラフィック社

「小宮山博史文庫 仮名字形一覧」横浜市歴史博物館

(木内縉太)

【執筆者プロフィール】

木内縉太(きのうち・しんた)

1994年、徳島県鳴門市生まれ。2017年、「澤」俳句会入会。2021年、第八回「澤」特別作品賞準賞受賞、2022年、第22回「澤」新人賞受賞。第6回俳人協会新鋭俳句賞準賞。澤俳句会同人、「リブラ」同人、俳人協会会員。@kinouchi9