さらに話を隘路の暗がりへと導くが、「俳家新聞」を点検している最中からぼくはある謎に憑かれていた。

「俳家新聞」に目を通してゆく際に、ある時期以降、具体的には慶應三年夏以降の号には句中へのスペースの挿入がほとんど無くなっていることに気がついたのだ(国会図書館デジタルコレクションなどの限られた資料に当たったに過ぎないが)。

牽強付会を覚悟でいえば、当時の編集人も字間がもたらす歪みを承知しており、かようにスペースを排除したのではないだろうか、などと期待まじりの想像を膨らませる。

しかし、もとよりスペースの挿入が不要で済むならそれに越したことはないのであって、スペースの挿入を回避するには他を歪める必要があるはずである。そして気付くのが、慶應三年夏以降の号のほとんどの句が1句13文字となっているということだ。どだいどの句もきっかり13文字であるならスペースの挿入は不要である。

話は終わっていないが、ここで新たに「俳諧新報」を紹介しておこう。明治12年に亭々堂聴松が発行した「俳諧新報」は管見の限り、金属活字で組まれた最古の俳句雑誌の一つであると思われる。

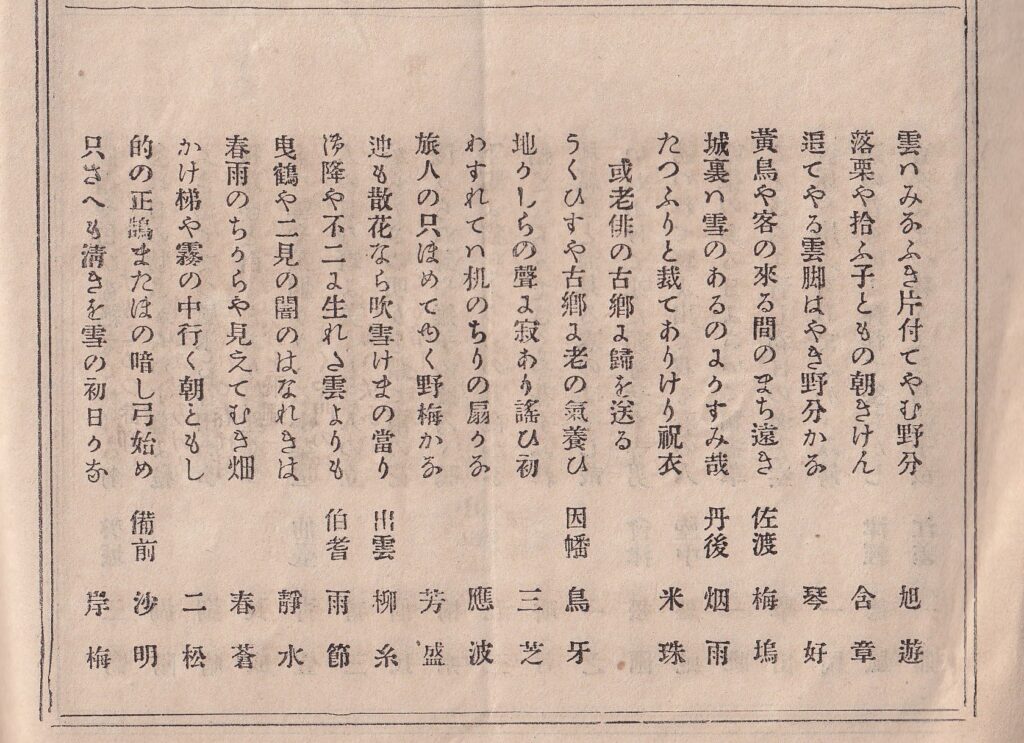

『俳諧新報』明治14年1月第28号

ぼくの確認できた範囲の号では、本誌も「俳家新聞」と同じく、1句13字詰である。連綿活字は使用されず、かなり現代の版面の印象に近い。驚くべきは、本誌のどの句もみなきっかり13文字であるということだ。1冊10数ページほどの小冊子ではあるけれど、かなりの数の句が誌面に櫛比しているから、偶然すべての句の文字数が同じだったとは考えられない。

とすれば、「俳家新聞」も「俳諧新報」もふたつながらに文字数を制禦する編集を行っていたと考えるのがふつうではないか。

具体的には、「かな」と「哉」、「けり」と「鳧」といったふうに漢字と仮名の閉じ開きによる調整が思い浮かぶ。

思いなおせば、1句13字詰というフォーマットでは、それ以上の文字数の句は排斥対象になりうるわけであって、俳句は17音である以上、無理があるといわざるをえない。

やはり文字数の調整が行われていたとみるのがしぜんであるように思える。

しかし、現代のわれわれからすると他人の句の表記に手を入れることは、狼藉をはたらくに等しい。

組版的問題を解決する代わりに、表記的問題を呼び込んでしまっているように思えてならないのだ。当時は表記についてはおおらかだったのだろうか。

いやいや、性急な想像だよりの展開は差し控えよう。

このあたりの当時の事情について、大方の教えを俟つ次第である。

●さいごに

活字の組版の苦労について、追記しておきたい。

前述したような1句13字詰のミニマムな組版は、俳句雑誌の比較的初期に見られるもので、拙稿「ハイクノスガタ【第1回】子規と明治期の活字」(https://sectpoclit.com/artisanal-1z/)で何点か示したように、子規の活躍した明治時代の中葉ともなると、行長をもっと長く設定する組み方が主流となっているように思われる。

このような行長を長く設定する組み方のばあい、句を均等に割るために大量のスペースを適宜挿入する必要が生まれる。

グラフィックデザイナーの山口信博氏は、活版印刷における俳句組版について、次のように思い出を語る。

「字間を割るために計算して、小さな込めもの全部入れていくんですよね。それは膨大な作業なんです。そのときに現場の人から、俳句はこうやって字間を割るということがルールになっているけど、これがどれだけ現場の人を逼迫させるか」(「澤」2025年3月号)

また、活版印刷に代わって主流となった写真植字(写真の原理を用いて印字する方法)における俳句組版に関する記述にも少し触れておきたい。

写真植字機メーカー写研発行の『文字に生きる 51~60』(昭和60年、写研)によると、写真植字機の組版ソフトウェア開発について、「サプコル(筆者注:組版ソフトウェア)開発に際して払われた苦心の一つは」と述べたあと開発時の苦心した点が列挙されるのだが、その中の一つに「人名や住所、俳句等で使用される全角送り以外の多様な字取り組み処理」をあげている。

あえて俳句と名指しされるぐらいには、俳句の行長均等組は特殊な組み方であり、かつ当時の技術者を悩ませた組版の難処だったことが分かる。

なにがいいたいのかというと、活版印刷や写真植字における行長均等組は、前述した機能上の欠点があるばかりではなく、決して作業効率的な有用性も認められないということである。

さて、ここまで長広舌をふるってきたが、今ぼくの心中に揺曳しているのは畏れである。

なぜ整版から活版あるいは写真植字と続く移行の過程で、文字数の調整あるいは均等割のためのスペースの挿入などの膨大な労力を注いでまで、行長均等組を襲用したのか。それも、ことほどさように問題の多い組版方法を。

ここまでくると、行長均等組は歴史的時間経過により立ち上る宗教的威光によって成立しているもののようにも感じられてくる。

さらに行長均等組は、俳句が散文や自由詩と弁別され、かつ文章の切れ端として一瞥に付されないための怯懦に基づく消極的な自己防衛のための方途とも思えてくる。

このあたりが、行長均等組の正体ではないか。

しかし、そのような弊習や怯懦は克服しなければならない。

固陋を退け、遺習を疑い、抗弁を奮わなければならない。

そういう思いでここまで書いてきた。

◉参考文献

勝峯晋風(1934)『明治俳諧史話』大誠堂

楠本憲吉(1964)「モダーン乙彦論」『國學院雜誌』8・9月号、國學院大學

(木内縉太)

【執筆者プロフィール】

木内縉太(きのうち・しんた)

1994年、徳島県鳴門市生まれ。2017年、「澤」俳句会入会。2021年、第八回「澤」特別作品賞準賞受賞、2022年、第22回「澤」新人賞受賞。第6回俳人協会新鋭俳句賞準賞。澤俳句会同人、「リブラ」同人、俳人協会会員。@kinouchi9