【第8回】

六代目尾上菊五郎の俳句

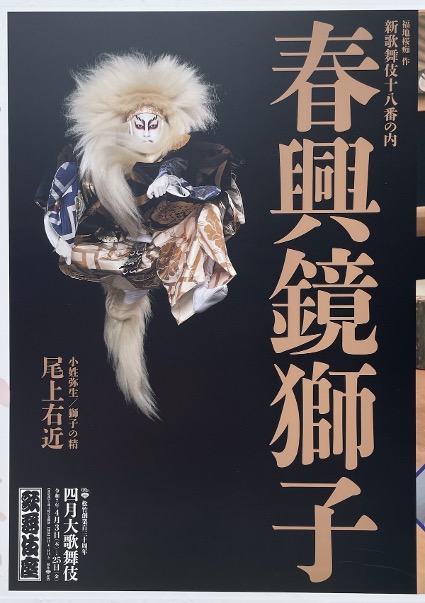

(2025年4月歌舞伎座「四月大歌舞伎」)

先月、4月の歌舞伎座では、二代目尾上右近の演じる『春興鏡獅子』が、多くの観客の心を熱くした。尾上右近にとってこの『春興鏡獅子』は、3歳の時に曽祖父である六代目尾上菊五郎の『鏡獅子』の映像を観て魅了され歌舞伎役者を志したきっかけであり、“生きる意味”と言い切る最も大切な演目。それを今回歌舞伎座で初めて演じるとあって、尾上右近の夢を叶えた姿をひと目観ようと、先月はこの『春興鏡獅子』の幕見席が発売直後に連日完売してしまう人気であった。

(歌舞伎座前に貼り出された『春興鏡獅子』のポスター)

『春興鏡獅子』とは

『春興鏡獅子』は、九代目市川團十郎(1838〜1903)が制定した成田屋の御家芸「新歌舞伎十八番」の内の一つで、1893年(明治26年)3月に初演された。團十郎が長唄の「枕獅子」をもとに、新作として福地桜痴に作詞を依頼した長唄所作事の石橋物(能の「石橋」を元に作られた歌舞伎舞踊)。團十郎が小姓弥生と獅子の精を演じ、團十郎の娘である二代目市川翠扇と市川扶伎子を“女優の元祖”とすべく、胡蝶の精として歌舞伎座に初出演させた。

1897年(明治30年)、九代目團十郎が茅ヶ崎に別荘「孤松庵」を建てると、息子のいなかった團十郎はそこに六代目菊五郎(1885〜1949)を預かり、踊りや書などを徹底的に仕込んだ。1914年(大正3年)、六代目菊五郎は市川宗家の許しを得て『春興鏡獅子』を演じ、以後六代目の当り藝とした。

その六代目尾上菊五郎の曾孫が、今回『春興鏡獅子』を演じた二代目尾上右近である。

六代目尾上菊五郎と二代目尾上右近

二代目尾上右近は、1992年(平成4年)、江戸浄瑠璃清元節宗家の七代目清元延壽太夫の子として生まれた。七代目清元延壽太夫の母は、六代目尾上菊五郎の次女・多喜子。よって二代目右近は六代目菊五郎の曾孫であるが、歌舞伎の家ではなく清元の家の出身である。

六代目菊五郎の踊りを小津安二郎が撮影した1935年(昭和10年)の記録映画『鏡獅子』を、祖母多喜子の家で初めての歌舞伎として観た3歳の右近は、その曽祖父の姿に魅了され、この時から歌舞伎役者を志したという。鏡獅子をまねて頭を振る姿を見た祖母が、日本舞踊の尾上流のお稽古場に連れていき、以後尾上流三代家元の尾上墨雪から日本舞踊を習いつつ、家では清元の稽古も受けた。

六代目菊五郎の長女・久枝の子(右近の父の従兄弟)である十八代目中村勘三郎(1955〜2012)は、右近の歌舞伎への思いを知り、自身の舞台で右近を歌舞伎に引き入れた。2000年(平成12年)4月歌舞伎座の十七代目中村勘三郎十三回忌追善四月大歌舞伎『舞鶴雪月花』の松虫で、本名の岡村研佑として初舞台。2005年(平成17年)からは七代目尾上菊五郎のもとで歌舞伎役者としての修行を積み、同年に二代目尾上右近を襲名した。

清元としても、2018年(平成30年)に清元栄寿太夫を襲名し、歌舞伎座で清元として初お目見得をしている。二代目尾上右近は、現在の歌舞伎界が誇る二刀流である。

1 / 3