人生の成分・こころの成分

――上田信治『成分表』(素粒社、2022年)――

上田信治さんが漫画家・けらえいこのパートナーであることを知ったのは、俳句をはじめて少ししてからのことだったように思う。

10年ほど前に俳句をはじめた当初、信治さんは(西原天気さんとともに)まずもって「週刊俳句の人」であり、それゆえに、エッジの効いていてかつシニカルで見取図的な論評をされる方というのが第一印象であった。唯一お会いしたのは、おそらく西村麒麟くんの結婚パーティのときだけなのだが、田舎者で奥手なわたしは、都会的な信治さんに話しかける勇気はなかったものと記憶している。有名なマンガの共作者ということで、物怖じしていたのかもしれない。だから、「お会いした」というよりも、「生・信治を見た」という言い方のほうが、実態には即している。

その後、島田牙城さんに『里』を定期的に送っていただくようになり、ああ、この方はこういうやわらかい文章も書く方なのだ、と知ると、「エッセイストの信治さん」のほうにずいぶんと魅力を感じるようになった。日常のよしなしごとを、独特の切り口と視点と文体で「描く」というよりは「切り取る」――それは、おそらく著者のつくる俳句ともどこかで通低しているようにも感じるのだけれど、そのことについては、ここでは詳述しない。こどもの絵本のような気安さと深淵さがあり、西洋菓子に喩えるならば、レシピはシンプルな、柔らかいのにかたくもある、レアチーズケーキといったところ。

「かわいい」の価値には「死にやすさ」の成分が入っている。ミッフィーやハローキティの喋らない口のことを思えば、それは分かる。

「かわいそう」、86頁

とまあ、こんな具合である。おいしいでしょう。

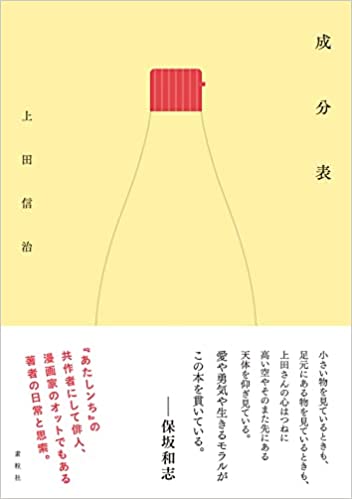

というわけで、『里』という同人誌の裏表紙に縦書き・二段組み、たしか丸ゴチック系の字体で連載されていた「成分表」というエッセイから60篇近いエッセイを選んで改稿したのが、『成分表』という一冊である。この本は、第一句集『リボン』(2017年)と同じ暖色系の装幀でありながら、比べてみると、より明るい黄色に近い色が配されている。じっさい、読んでいて、こころが明るくなる。

著者は、あとがきの冒頭で「『成分表』というタイトルは、日々思うことをその成分に分解して考える、というつもりでつけた」と書いているが、読者としてわたしが受けた印象はちょっとちがう。これは、「こころの成分表」についてのエッセイである。そう感じた読者がどれだけいるかはわからないけれど、少なくともわたしはそう感じるなあ、と思いながら読み進めていたら、

人の心には、だいたい四、五人くらいの立場や性格の異なる人が住んでいるのだから

「ハッピーエンド」、139頁

というような文章に出くわした。ふふーん、やっぱりね。著者らしい言い方だ。

この本のなかには、「共感」という言葉が、よく出てくる。「共有」という言葉も、たまに出てくる。ありていにしまえば、コミュニケーションが主題となっている文章が多い。店員と客の、マンガと読者の、動物と人間の、妻と作者の、コミュニケーション。そのあいだにはつねに「イメージ」のやりとりがあるのだけど、両極のほうを眺めてやれば、「ふたつのこころ」があるとまあ、そんな感じになる。

「ふたつのこころ」は、いうまでもなく、「わかりあえる」とはかぎらない。むしろ、日常生活において大事なのは、夫婦関係にしても、師弟関係にしても、「わからないけれどいっしょにいる」ということだったりする。だけれども、いちばんわかりあえないのは、実のところ「自分自身」だったりもする。だからこの本の根底には、自分がなぜ泣くのか、なぜ笑うのかという問いがある。 その問いかけがロジカルでリズミカルでユーモラスなので、読者は「あー、わかるわかる」と思ってしまうのだ。

一方で、この本には観念的な問いかけもけっこう多い。それは、美とは何か、愛とは何か、幸福とは何かというような「○○とは何か」という西洋哲学的な問いである。なぜ西洋哲学的かというと、ここには英語でいえば、be動詞という存在と論理をいっしょくたにしてしまう(日本語話者からすると)面倒な考え方が潜んでいるから、である。「○○とは何か」という問いは、あるかどうかわからないはずのものを「ある」として、話を進めてしまう思考の様式なのだ。

言葉はもともと、人の記憶から、感覚やイメージをとりだして現前させるように働く。そして、ある種の俳句は、言葉のその機能の枠だ。

「灰皿」、145頁

言葉は、イメージを経由するので、現実に対応関係をもつとは限らない。マンガのように現実ではない言葉もある。ひとことでいえば、フィクショナルなイメージ。あるいは、言葉が生み出す想像上の現実。俳人・上田信治は、そういうタイプの句に惹かれ、じっさいにそういう句を作られる人なので、このような物言いには、合点がゆく。

あらかじめの対象を持たずに、言葉自体の運動によって書かれたと思しき句が、かえって「どこにもない何か」の、模型になっていたりする面白さ。

「模型」、149頁

これは、一種のユートピア思想だろう。アルカディアとしての文芸。それはきっと、俳句でいえば、手法としての「写生」を排しながらも、方針としては虚子の「極楽の文学」を志向するものである。ただし、それを支えているのは、自分の感覚であり、思考であり、生き様である。それをエッセイで実践しているのが、この『成分表』なのである。

加えて、俗っぽい話題や表現から、定義=パラフレーズを通じて、思索を深めていく――というよりは、横滑りしていく――軽やかさ。エッセイの上手な俳人も少なくないけれど、これはちょっと格が違う。高校時代に熱中した伊丹十三のエッセイの数々を思い出す。詳しくは『成分表』を手にとって、寝ころがりながら読んでもらいたいのだけど、最後にわたしが好きな一節を引いておきます。

人間の生の宿命は、たぶん、醤油をつけない刺身の味をしている。

好きとか嫌いの削げ落ちた、私たちは、その味を知らずに知っている。

「醤油」、119頁

この本はきっと、わたしたちが「知らずに知っている」人生の成分表、でもある。

【執筆者プロフィール】

堀切克洋(ほりきり・かつひろ)

1983年生まれ。「銀漢」同人。セクト・ポクリット管理人。

【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】