今はとて舟幽霊や失せぬらん

蕪村

(俳文学大系12巻、蕪村集連句編)

安永2年(1773)、蕪村、樗良、几董、嵐山の四人で巻かれた一夜四歌仙の第二「白菊に」のうち、二七句め(名残表九句め)。

句意としては、前句「星の光の暁ちかく見ゆ 几董」から急転、「今はこれまで、」と舟幽霊が退散したというだけの内容。能「船弁慶」で義経を襲った平知盛の怨霊が退散する様を思い浮かべても良いが、舟を沈めようとする恐ろしい舟幽霊が律儀に挨拶して辞去していった、という笑いを見てもよいだろう。

雑の句だが、表六句が

けふや切るべき牡丹二もと 蕪村

の牡丹(夏)で、二句あとの表十一句に

此の頃の雨後に昼見る月なれや 几董

の「月」の句がくるので、夏から秋にかけての風情である。

蕪村のお化け好きは一部でよく知られており、自ら見聞した怪談を随筆『新花摘』に書き記したり、戯画風の挿絵をつけた「妖怪絵巻」が残っていたりする(散逸したが模写本が伝わる)。夏の星から舟幽霊への転じも、お化け好きが現れている。

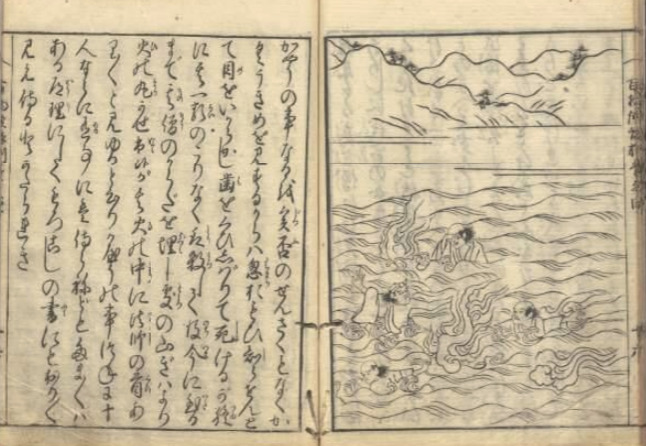

舟幽霊については、山岡元隣の遺稿をまとめた『古今百物語評判』四(1686年公刊)に、

海上の風荒く浪はげしき折からは、必ず波のうへに火の見え、又は人形などの現はれはべるをば、舟幽霊と申しならはせり。舟をさどもの云へるは、とわたる船、破損せし時、海中におぼれし人の魂魄の残りしなりと申し渡るは、秦の武文が怨霊、並びに越中の守護、名越遠江守、同修理亮、兵庫助などが妄執の事、おもひ出られて、まことしく候が、さに侍らん

とあって、船主たちのなかで『太平記』に語られる武将の怨霊のようなものだと伝えられていたことがわかる。

本書は江戸時代に流行した百物語形式の奇談集だが、俳人で学者でもあった元隣の解説が加わっている点が特徴だ。

舟幽霊に対しては、おぼれ死んだ人の魂が陰火としてあらわれることがある、特に戦など一度に大勢死んだところでは怨霊がのこることもあるだろう、と述べ、さらに死者の霊が火の玉としてあらわれた話をいくつか紹介している。

舟幽霊の姿や伝承は地方によってさまざまだが、よく知られているのは、ひしゃくを持って海水をくみ、船を沈めようとするというもの。舟幽霊に「ひしゃくを貸せ」と言われたら、底のぬけたひしゃくを渡してやれば水がくめないから助かるという。

ほかに海上にあらわれる陰火をいうこともあり、船に乗った青白い顔の幽霊や、ぼんやりとした影、船そのものの形をしている場合もある。盆に船を出すと現れるとか、正月だ、秋だ春だ、と土地や時代によって千差万別。全国の呼称と、内容の分類については化野燐の詳細な調査がある。

ところで、蕪村の掲句をふくむ四歌仙は、蕪村七部集のひとつ『此ほとり』として公刊された。「安永期最高の連句集」とも評される。題名の由来は巻頭の発句である。

薄見つ萩やなからん此辺り 蕪村

この序文に書かれた歌仙興行のいきさつが面白い。それによれば安永二年九月、蕪村と几董がちょうど上洛中だった樗良を誘い、雨のなか病中の嵐山を見舞ったのだという。

嵐山叟が病中をなぐさめんと、百鬼夜行のあやしきをかたり出て、かの東坡居士が物好きに倣はんとすれば、あるじの翁耳うちふたぎ、いかで四吟流行のおかしきにはとつぶやきけるにぞ、(「蕪村七部集 此ほとり」序)

見舞いに来た蕪村が、東坡居士にならって百鬼夜行のお化け話をしはじめたところ、嵐山は布団をひきかぶって耳をふさぎ、四人ならいま流行の歌仙のほうがよいとつぶやくので歌仙をはじめることになったという。

ここでいう東坡居士、つまり蘇軾(1036-1101)は「東坡肉」の命名にもその名を残すが、詩人、政治家として著名な中国宋時代の文人である。

暉峻康隆校注『日本古典文学大系 蕪村集・一茶集』(岩波書店)の頭注はここに、

物好きとはその作詩「九相詩」をいうのであろう。「九相詩」は人が死んで原野に遺棄され、その死体が腐乱していく過程を描く。

と注する。

九相(想)詩とは仏教の九相(想)観にもとづく詩文のことで、人間の死体が徐々に腐敗して白骨化していく様子を九段階に分け、克明に観察したり考えたりしてその想念を詩文にあらわしたもの。

九相観にもとづく詩や図像の伝統は古く、日本にも空海作と伝わる九相詩が残る。

蘇東坡は仏教に造詣が深く、文人画も得意としていたので、九相詩作者にふさわしいと考えられたようだが、実際は室町時代の日本で九相図に付随して創作された伝承らしい。

江戸時代には九相詩作者として信じられていたとはいえ、仏教の不浄観にもとづく詩画を「物好き」扱いするのは、大ざっぱにすぎる。

もう少し確実な「物好き」の典拠として、南宋末から元代の文人周密(1232―98)が撰述した『癸辛雑識』がある。この書物の序に、

坡翁(蘇東坡)は客の談を喜び、その能はざる者には之に強ひて鬼を説らしめ、有ること無しと辞するものあれば、則ち曰く、「姑く妄りに之を言へ」と。聞く者絶倒す。

とある。

これは明治の漢学者、石川鴻斎が編んだ漢文怪談集『夜窓鬼談』序にも引かれる逸話で、よく知られていたようだ。中国志怪の傑作、『聊斎志異』の自誌にも黄州知事をつとめた蘇東坡は人の鬼を談るを喜んだ、という一文がある。

さらに蘇東坡の著作『東坡志林』には「異事」の篇目があって、自ら見聞した奇事奇談を書き記していたようである。

蕪村はこうした文人の「物好き」逸話を励みに、秋の夜長のお化け話に花を咲かせた。座の文芸である俳諧の場に共通する「お化け好き」の場があったことも想像される(嵐山は、歌仙をしようと懇請したようだが)。

そしてお化け話から展開した歌仙にも伝奇趣味を活かし、独特の世界を築いたのだ。

【参考文献】

佐藤勝明「『此ほとり』「薄見つ」歌仙分析」『和洋女子大学紀要』57,2017

化野燐「妖怪の分類・試論4 船幽霊と海坊主」『怪』vol.0015、2003

『人工憑霊蠱猫 妄邪船』(講談社文庫)※小説

暉峻康隆『座の文芸 蕪村連句』小学館、1978

中村幸彦『此ほとり一夜四歌仙評釈』角川書店、1980

暉峻康隆『日本古典文学大系 蕪村集・一茶集』岩波書店

高田衛校注『江戸怪談集』下、岩波書店1989

「古今百物語評判」舟幽霊、東京大学駒場図書館、92/126

文化遺産オンライン 九州国立博物館蔵、蘇東坡九相詩絵巻

【執筆者プロフィール】

久留島元(くるしま・はじめ)

1985年兵庫県生まれ。同志社大学大学院博士後期課程修了、博士(国文学)。元「船団」所属。第4回俳句甲子園松山市長賞(2001年)、第7回鬼貫青春俳句大賞(2010年)を受賞。共著に『関西俳句なう』『船団の俳句』『坪内稔典百句』『新興俳句アンソロジー』など。関西現代俳句協会青年部部長。京都精華大学 国際文化学部 人文学科 特別任用講師。

【オバケ博士・久留島元の「オバケハイク」】

【第4回】野槌

【第3回】雪女

【第2回】桂男

【第1回】龍灯

【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】