【第3回】

掌上の沈黙

──『黙示』富沢赤黄男──

『坂本図書』*1を読んでいたら富澤赤黄男『黙示』が出てきて、驚いて指が止まってしまった。本書の後半、坂本が「最近読んでいる」本として 10 冊を挙げ、編集者の鈴木正文とざっくばらんに語り合う、という趣向の「2023 年の坂本図書」の、近代文学や東洋思想の本が並ぶなかにただ一冊、詩歌の本『黙示』があった。

この一冊が、あらゆる闘いを経て、今しも沈黙のなかに力尽きてしまいそうな師に差し出した、高弟高柳重信からの杖のようなものだったことを、坂本は知っていただろうか。

いわば富澤赤黄男は、新興俳句運動が一つの巨大な投石機となって、俳壇の中天高く打ち揚げた記念碑のごときものであった。決して停滞も後退も許されなかったのである。(「富沢赤黄男ノート」高柳重信)

停滞も後退も許されない、という響きに、筆者は坂本との接点を思う。病床にあって最晩年まで音楽制作を続け、表現の変革を追い求め続けた坂本は『黙示』に対してこうコメントしている。

坂本:(前略)『黙示』は彼の最後の句集です。綺麗でしょ。こういう本を今もっと作ってほしいよね。自分で作れるなら、こういう本を作りたい。『坂本図書』

*

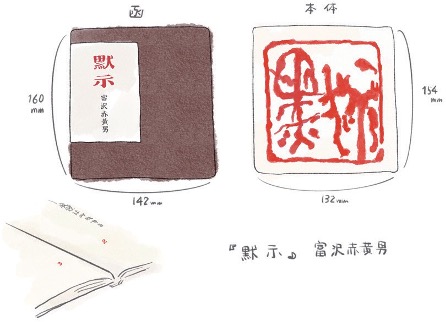

句集『黙示』は昭和 36 年 9 月 20 日俳句評論社発行、100 部限定版。

檜皮色の貼箱(スリップケース)に半幅の題簽が背をくるんで巻かれ、平体の表題は朱色、大振りな著者名とともに題簽の中心に配されている。本体のオモテ表紙にほとんど図示化された題「黙示」、ウラ表紙は落款印風の「赤黄男」がそれぞれ赤で刷られている。深川鼠の見返し、遊び紙は筋入りの落水紙。本扉の中央に5ミリほどの赤丸が臍のように打たれている。

目次はなく、中扉「富澤赤黄男句集」の裏にやおら最初の一句、「滿月光――液體は呼吸する」が始まる。

ノンブルは地を大きく空けてノド寄り、イタリックのアラビア数字でこちらも朱色があしらわれている。判型は小型枡形判。方形よりやや縦長、頁一句組み。句は頁のど真ん中よりややノド側に寄る。バランス感覚としてはテキストが頁の中心にあるのが調和のとれた状態であろうけれど、大きな余白とこの不均衡は、むしろ完全な調和を望まない、見た目の点からも言葉に対する緊張感がある。

地を大きく開け、ノンブルが本文に追従して浮き上がるレイアウトは、どちらかといえば詩集のデザインに属するもののように思う。堀口大學『月下の一群』、田中冬二『青い夜道』など昭和初期の詩集レイアウトに近いものがある。特にノンブルのみ朱色の二色刷が、緊張と共にモダンな印象を強めている。

奥付にある印刷所・火曜印刷 *2 は高柳重信が末弟・年雄と共に経営する小さな印刷工場だった。重信は手フート印刷機を用いてまず自らの句集『蕗子』、俳誌『薔薇』の同志・本島高弓『幸矢』などを作り上げたのち、塚本邦雄『水葬物語』平畑静塔『月下の俘虜』佐藤鬼房『夜の崖』なども手がけていった。

句集刊行の相談のため重信が赤黄男のもとを訪ねたのが昭和 36 年6月。急激に体調を崩した師を慮り、同年9月という急ピッチで句集完成に至ったのは、自らの工場で、手ずから完成を急いだからこそのことで、赤黄男自身の手に『黙示』が届いたのは奥付の日付より一ヶ月ほど遅れた 10 月中旬、肺癌手術のまさに直前だった。

*

富澤赤黄男は明治 35 年愛媛県に生まれた。大学時代に縁あって句作を開始、昭和 10 年、日野草城の「旗艦」で頭角をあらわし、以後新興俳句の担い手として、というより、自身の求める表現の追求に生涯詩心を燃やした。

昭和 33 年 3 月、重信を中心として刊行された「俳句評論」創刊号への発表を最後に、赤黄男の句作発表は途絶えていた。新興俳句運動の “ 最後の正統な継承者 ” 赤黄男は、このときすでに深い沈黙の中にいた。

草二本だけ生えてゐる 時間

『黙示』の収録句は 80 句。1字アキを多用した「いわゆる抽象化への傾斜が大きく、かなり安定感を欠いている」(「富沢赤黄男ノート」高柳重信)作品が並ぶ。頁一句組みの四号活字は嫌が応にも印象強く、一行が白日の下に投げ出され、曝け出されているようですらあるが、おのおのの頁で、その一行は衆目の視線を一身に浴びながらも、執念く耐えうる強靱さを兼ね備えている――筆者はそのように感じている。ただし刊行当時の俳壇という場所に於いて、その強さは受容され難いものだったのかもしれない。

赤黄男の作品は、連衆の上に咲いていない。孤独な旅人、孤独なる詩作者として書かれている。しかも、その孤独は強靱である。しかし、その孤独性は、貧しき一人の日本人が路地で倒れ死ぬというような、世話物的な孤独感とはきっぱりちがう。赤黄男は、連衆の上に立ったのではなく、自我を垂直に立てて主張した。「『黙示』再考」赤尾兜子(「俳句研究」昭和 46 年3月号)

ダダイスム、シュルレアリスム、マジックリアリズムといった概念を経て、あらゆるカウンターが発動した今日の目から見て、『黙示』の作品は決して「俳句の枠を超えた「削殺の様式(ステイル)」の詩」*3 とは写らない。

〈偶然の 蝙蝠傘が 倒れてゐる〉のごとき「マルドロールの歌」を想起せずにはいられないような句があれば、〈廃墟にて 月にもあらず 風にもあらず〉のように風雅への言及ともとれる句もある。西欧詩、モダニズムへの傾倒、季語が蓄積した膨大なイメージを周到に回避しつつ、切れ字、漢語の視覚・旨趣を勘案し、ジャポネスクを逸脱しながら死守する――。アフォリズム『雄鶏日記』中にある「古語も現代語も、万葉も、なにもかも現代の中に生かさねば意味ない」を実践した結晶が『黙示』だったのではないか。

句集そのものの「あしらい」が西洋の書物と和本のデザインが混淆されたかのようになっているのも、そう考えると、何ら不思議はない。

『黙示』は停滞も後退も許されない厳しい詩行を収めつつ、小ぶりな薄い本で、持ち上げるとふんわり軽い手応えである。「掌上の沈黙」という印象がある。この小冊に坂本が感受した「綺麗」さとは、どのようなものだったのか。それは変革を追い求め続けるもの同士のみが分かち合うことが可能な類いの静けさだっただろうか。

- 『坂本図書』坂本龍一(一般社団法人 坂本図書)坂本龍一が「婦人公論」に連載した本とその著者をめぐる人物録風の散文集。対談「2023 年の坂本図書」は 2023 年 3 月 8 日、坂本が亡くなる三週間前に収録された。 ↩︎

- 「火曜」という名称は、フランスの詩人マラルメが、ヴァレリーやジードらを集めて、詩や文学などの話をした会合が定期的に火曜日だったことに由来している。その真似をして、印刷所の名ばかりか、俳句の会や機関紙などに「火曜」という文字を好んでつけていたものである。「火曜印刷所」加藤元重(高柳重信展図録) ↩︎

- 「富澤赤黄男句集《黙示》のこと」『「死児」という絵』吉岡実(思潮社) ↩︎

〈参考文献〉

『黙示』富沢赤黄男(神奈川近代文学館・楠本憲吉文庫所蔵)

『高柳重信全集』2(立風書房)

『現代俳句の世界 16』(朝日文庫)

『鑑賞現代俳句全集』 第 6 巻(立風書房)

『定本・富沢赤黄男句集』(定本・富沢赤黄男句集刊行会)

高柳重信展図録(戸田市立郷土博物館)

(佐藤りえ)

【執筆者プロフィール】

佐藤りえ(さとう・りえ)

1973 年生まれ。「豈」同人、「俳句新空間」発行人。個人誌「九重」。第五回攝津幸彦記念賞準賞。句集『景色』、歌集『フラジャイル』。

2005 年頃より造本作家として活動、2017 年米ミニチュアブックソサエティコンペティションにて最優秀賞受賞、2019 年紙わざ大賞入選など。屋号は「文藝豆本ぽっぺん堂」。

HP https://www.ne.jp/asahi/sato/dolcevita/

X @sato_rie

《PR》

「ミニチュア×百段階段~文化財に広がるちいさな世界~」 文化財の中にもう一つの「ちいさな日本」が広がります。

期間:2025年1月 18 日(土)~3月9日(日) ※会期中無休

会場:ホテル雅叙園東京 東京都指定有形文化財「百段階段」

https://www.hotelgajoen-tokyo.com/100event/smallworld

さまざまな技法による豆本、ミニチュアオブジェを出展しています。ミュージアムショップにて若干数の販売も行っております。

【「ハイクノスガタ」バックナンバー】

【第1回】「子規と明治期の活字」(木内縉太)〈前編〉 〈後編〉 (木内縉太)

【第2回】俳句の余白、文化の手ざわり (後藤麻衣子)