【第5回】

二代目松本白鸚の俳句と祖父・初代中村吉右衛門

先月、1月の東京では、歌舞伎座、新橋演舞場、浅草公会堂、新国立劇場で同時に歌舞伎が上演されており、大変華やかな新年の幕開けであった。

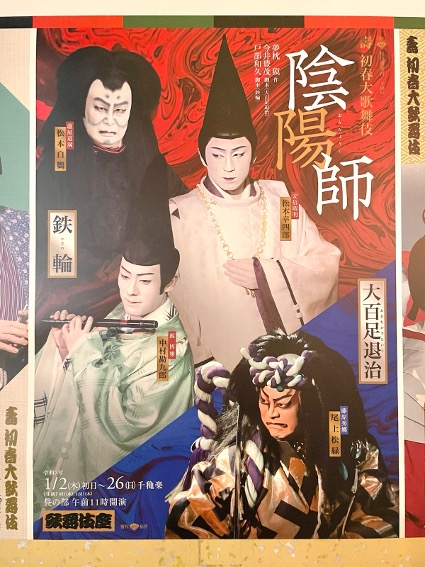

歌舞伎座昼の部『陰陽師<鉄輪>』には、昨年9月以来久しぶりに、松本白鸚が出演した。

二代目松本白鸚=九代目松本幸四郎=六代目市川染五郎=二代目松本金太郎

松本白鸚は、1981年から2017年までの長い間、九代目松本幸四郎として親しまれていたので、そちらの印象が強い方も多いかもしれない。1942年生、1946年5月に3歳で二代目松本金太郎を襲名、1949年9月には六代目市川染五郎を襲名。1981年10月に九代目松本幸四郎を襲名、そして2018年1月に二代目松本白鸚を襲名した。

二代目白鸚のことを詠んだ高濱虚子と門人の初代中村吉右衛門

二代目白鸚の母方の祖父である初代中村吉右衛門は、この連載の第1回でも触れた通り、高濱虚子に師事した俳人でもある。

高濱虚子が、門人の初代吉右衛門の孫である二代目白鸚の初舞台を祝って詠んだ句がある。

幼きを助け二木の老桜 虚子

この句について、二代目白鸚が以下のように語っている。

私の初舞台は戦後間もない昭和二十一年五月、東劇『助六』外郎売の子で、そのときの名前は松本金太郎でした。その初舞台を祝って虚子先生が句を贈ってくださり、それは祖父(初代吉右衛門)の楽屋の床の間に大切に掛けてあったようです。(中略)老桜にたとえられているのは父方の祖父(七代目幸四郎)と母方の祖父(初代吉右衛門)です。幸四郎の祖父はそのとき七十五歳ですが、あの長丁場の助六役を元気につとめ、吉右衛門の祖父は敵役の髭の意休につきあいました。そのときの揚巻は菊五郎の小父さんでしたから、思えば豪華絢爛、ずいぶんぜいたくな初舞台を踏ませていただいたものだと思います。(「松本幸四郎の俳遊俳談」より)

初代吉右衛門もまた、二代目白鸚のことを詠んだ句を残している。

鴨下げて孫の見舞に幸四郎 吉右衛門

(前書)一月、孫昭曉の見舞に幸四郎夫妻(先代)牛込宅に來る。(日記より)

昭曉は、二代目白鸚の本名。先代の幸四郎とは、七代目松本幸四郎のこと。昭和二十年の句である。

そして二代目白鸚もまた、俳句を長きにわたり詠んでいる。「役者幸四郎として俳句を作ってみようという気に」なったという契機は、初代吉右衛門のこの二句だったと白鸚ご自身が語っている。

雪の日や雪のせりふを口ずさむ

破れ蓮の動くを見てもせりふかな

父の死の翌朝、大阪の劇場へとんぼ返りした飛行機の窓から、雪を頂いた富士山が見えた。父が描いた富士の絵にそっくりなたたずまい。そうか、父が別れを告げにきたのだなと、雲海に消える富士を見ながらひとりで泣いた。大阪ではちょうど雪のせりふを言っていたせいもあります。そうだ、役者は雪の日だろうが親が死のうが、舞台の上で台詞を言っているのだな。俳句はなんと素晴らしいものかと、その時思いました。(「句と絵で綴る余白の時間」より)

初代白鸚が亡くなったのは1982年1月11日、二代目白鸚が39歳の時であった。

二代目白鸚の俳句

「役者幸四郎として」の俳句を作る以前の六代目市川染五郎の頃にも俳句は作っており、初めて作った句は26、7歳の頃のこの句であるという。

ベコニアを植ゑて涼しきテラスかな

白鸚は金子兜太と対談をしており、その中で兜太は白鸚の句をこう評している。

「幾千の木洩日ゐただき山眠る」。発想が積極的なことは、現代劇への挑戦姿勢と共通します。大岡信氏が「折々のうた」で、この句と共に挙げていた「真実も事実も溶ける大暑かな」も同様です。あなたは清新な言葉を大胆に使う。(中略)おじいさん(初代中村吉右衛門)の句は、高浜虚子の模範生らしく、有季定型を肉体で受け止めている。味わいも古い。しかし、あなた(二代目白鸚)の句は有季定型の現代作。伝統は捨てていないが、事物への意識の働きかけが新鮮です。「黒馬の水浴びてゐる昼下がり」なんて、歌舞伎の俳優が作る俳句の通念からはみ出している。(「句と絵で綴る余白の時間」より)

白鸚は、自身の家族についての句も多く詠んでいる。

次女の隆子(俳優の松たか子)の子供の頃を詠んだ句がある。

ぼたん雪降るを眺める隆子かわいい

松たか子との父娘共演もあり二代目白鸚のミュージカルでの代表作となった『ラ・マンチャの男』は、1969年に初演、翌1970年にはニューヨーク・ブロードウェイで全編英語で主演、2023年4月24日の最終公演まで実に54年間、1,324回をつとめあげた。

長男である七代目市川染五郎(現・十代目松本幸四郎)を詠んだ句もある。

早春のハムレットしなやかにしなやかに

早春にハムレット舞ひ語りけり

(前書)七代染五郎の『ハムレット』によせて

さらに、その七代目市川染五郎の息子である四代目松本金太郎(現・八代目市川染五郎)を詠んだ句もある。

初夏の光りの中の初舞台

名を襲ふ孫初舞台花菖蒲

初舞台浴衣姿の金太郎

四代目の金太郎なり風薫る

(前書)平成二十一年六月 孫の金太郎初舞台によせて

高麗屋として

さて、その十代目松本幸四郎と八代目市川染五郎は、先月それぞれ別の舞台に出演していたが、どちらも高麗屋としての矜持を感じさせる活躍であった。

幸四郎は歌舞伎座昼の部・夜の部ともに出演。昼の部『陰陽師<鉄輪>』では父白鸚と共演し、夜の部の新作歌舞伎『大富豪同心』では、出演だけでなく演出も手がけた。幸四郎にとって歌舞伎座での初演出となった。

現幸四郎の曽祖父にあたる七代目幸四郎は、歌劇やバレエや現代劇にも出演し、祖父の八代目は七代目により初代吉右衛門のもとに修行に出されたことで高麗屋だけでなく播磨屋の芸系を担い、父の九代目はミュージカルや現代劇でも活躍する他”九代琴松”の名で舞台演出を手がけており、このような高麗屋代々の新しい取り組みへの旺盛さを、当代も継承している。

染五郎は、今年からメンバーが一新された「新春浅草歌舞伎」に出演し、『絵本太功記』の武智光秀と真柴久吉、『棒しばり』の太郎冠者をつとめた。

特に『絵本太功記』の武智光秀は、祖父の二代目白鸚がつとめてきた古典の時代物の大役であり、曽祖父の初代白鸚もつとめた役である。

祖父からこの役を教わるとともに、1月11日の初代白鸚の命日には、染五郎の隈取は初代白鸚のものを写したという。

「高麗屋らしい役者を一生かけて追求していきたい」と話す染五郎の光秀は、隈取をした顔が祖父にも父にも見える瞬間があり、声もこれまでより一層低く強く、高麗屋らしい太さがぐっと増していた。

染五郎は、一番憧れの役として『勧進帳』の弁慶を挙げている。

『勧進帳』の弁慶は、七代目幸四郎が生涯に1,600回以上つとめた当たり役であり、二代目白鸚も現役の歌舞伎役者としては最多の1,160回つとめ、当代幸四郎も2014年以来度々つとめている、高麗屋が先祖代々受け継いできた大役である。

染五郎の弁慶を観られる日が楽しみだ。

白鸚の「現在この瞬間」を生きる歌舞伎と俳句

二代目白鸚は、著書『句と絵で綴る余白の時間』のあとがきに、自身の歌舞伎と俳句についてこのように書いている。

舞台は一期一会。毎日同じ芝居をしていても、まったく同じということはありません。共演する俳優の顔ぶれは変わらなくても、ひとりひとりの体調や心持ちは毎日違います。個人から醸し出される微妙な空気感は、同じ台詞を喋っていても変わります。言うまでもなく、お客さまは日々異なりますし、その日の天候や報道されるニュースによっても客席の空気は違うし、俳優の気持ちも変わります。それらが渾然一体となった中で、好むと好まざるに関わらず、その瞬間、瞬間に生きる俳優だからこそ、私はことさら現在(いま)を愛おしく思うのでしょう。「現在(いま)この瞬間(とき)」を生きるということで言えば、それは俳句にも絵にも云えます。一瞬の心の揺れ動きが、フッと口をついて出る。その感情、目前の景色が、五、七、五という、日本語の美しいリズムである韻を踏んで綴られる。俳句という世界観こそ、「現在この瞬間」を凝縮した表現なのだと思います。

先月の歌舞伎座『陰陽師<鉄輪>』の白鸚は、舞台中央のせりから登場し、椅子に座ったままながら声の太さは健在で、蘆屋道満の迫力ある存在感を表していた。次の出演予定は歌舞伎座四月大歌舞伎昼の部『黒手組曲輪達引』の紀伊国屋文左衛門役であることが発表されたばかり。白鸚の「現在この瞬間」を、劇場という同じ空間で見届けていきたい。

<参考文献>

『松本幸四郎の俳遊俳談』(1998年、松本幸四郎著、朝日新聞社)

『句と絵で綴る余白の時間』(2019年、松本白鸚著、春陽堂書店)

『中村吉右衛門定本句集』(1955年、中村吉右衛門著、便利堂)

(小谷由果)

【執筆者プロフィール】

小谷由果(こたに・ゆか)

1981年埼玉県生まれ。2018年第九回北斗賞準賞、2022年第六回円錐新鋭作品賞白桃賞受賞、同年第三回蒼海賞受賞。「蒼海」所属、俳人協会会員。歌舞伎句会を随時開催。

(Xアカウント)

小谷由果:https://x.com/cotaniyuca

歌舞伎句会:https://x.com/kabukikukai

【PR】松竹株式会社様にご監修・図案提供を賜り、奈良墨工房 錦光園様に製造をいただき、筆者がディレクション・デザインをさせていただいた、香る奈良墨「隈取香墨」を販売中。

https://kinkoen.shop/?mode=grp&gid=3014590