論理の写生と死生観

──────────────────

庄田ひろふみ『聖河』(ふらんす堂、2025年)

著者は1976年生まれ。大学在学中より俳句をはじめ、句歴はすでに30年ほどに及ぶ。去年(2024年)、第8回俳人協会新鋭俳句賞、第11回俳人協会新鋭評論賞を立て続けに受賞したことも出版を後押ししただろう。

5章立ての句集はおおよそ編年体で編まれているが、初学のうちから「叙景」としての俳句の技法を身につけていたことがよくわかる。〈寒晴やときに海向く風見鶏〉は、風の少ない一月の景。雪とは無縁の関東の冬晴れだろう。「ときに」吹きつける寒風によって「風見鶏」が水平線のほうを見る──という描写のなかにあるのは、物にすぎない「風見鶏」に生命を吹き込むという発想である。物の物性を維持したまま、そこに認識を宿らせるというのは、小中学生の俳句にありがちな「擬人化」(=物の物性を排除する)とは大きく異なる。それは物は人ではないという常識的/現実的な世界に住まう、ということでもある。

鐘鳴らすための歯車朝曇

毒虫の毒ごと冷ゆる石の上

失せものは失せしところに春の闇

一句目の「ための」、二句目の「ごと」、三句目の同語反復は、あえて名付けるならば、「論理の写生」とも言うべきものである。たしかに歯車が教会などの屋根裏にあり鐘が鳴るのだが、それが可視化されることはあまりない。しかし(その日は暑い一日となるとされる)「朝曇」のどんよりとした空気の奥に「歯車」が見えてくる。鐘が鳴っているというよりは、まだ朝を告げる鐘が鳴っていない、未然形の時間。「歯車」という物を描いていながら、ここでもやはり生命が吹き込まれているようだ。

二句目は、石の上に「毒虫」がいる。そのことを見えない「毒」(先の例でいえば「歯車」に相当する)まで見ている。全体から部分へというレトリックのなかにあるのは、この作者が得意とする論理的写生であろう。三句目は、なくなったものはなくなったところにある(がゆえに見つからない)というトートロジーなのだが、そもそも「失せもの」は見えない。ここでは「失せしところ」が「毒」や「歯車」の役割を果たしている。論理的写生は、常識のなかに住みながら、世界を異化するためのアプローチなのだ。

とにかく「物を詠む」ということが徹底されている句集であるから、人間の姿は可能なかぎり「目」になっていく。それは1ページ目に配された2句──〈初花や見知らぬ街へ自転車へ〉〈水温むお茶の水まで探書かな〉──が、明らかに「作者」であることとは、実に対照的だ。〈人日や傷の細かき指輪嵌め〉のような句もあるが、きわめて例外的だ。ただ、最終章に限っては、〈初夢の羽の広さを言ひ合へり〉〈瓶叩きアスパラガスを追ひ出しぬ〉〈カーテンを高く縛りて薄暑かな〉〈夏帽子降りペンギンを歩ましむ〉など、「わたし」の生活が句になることが多くなっている。家族と過ごす時間が多くなっている証左かもしれない。

一冊の句集としては、タイトルにもある通り、多くの〈水〉が流れている。

水といふ水駆り出して馬洗ふ

川を出てたちまち乾く蛇の肌

霾るやかつて港のありし町

花の散る下に海図の開かるる

蛍火やまなうらにある深き河

島影は海より暗し終戦日

鳥籠に水の明るさ日脚伸ぶ

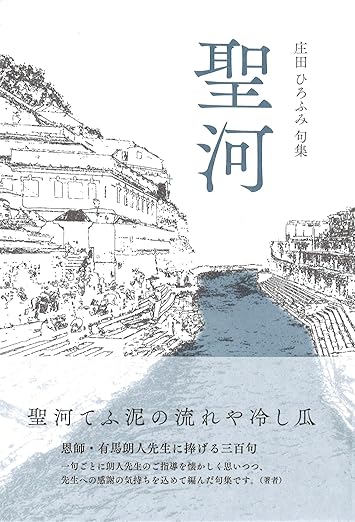

おおよそ句集の前半1/3ほどから引いたが、〈水〉のイメージは、〈川〉や〈海〉や〈港〉という現実の経験と結びついている。それは作者の原風景であるのかもしれない。タイトルは序盤の〈聖河てふ泥の流れや冷し瓜〉というネパールでの作から採られている。一読、インドのガンジス川の景から想像したが、その支流であるバグマティ川だろうか。ヒンドゥー教の寺院があり、火葬を目にすることができることは、句集に収められたそのほかの句からも想像させられる。輪廻や解脱を思想的な核とし、死を自然の一部とみなす死生観は、この句集における「わたし」の(肯定的な意味での)希薄性とも繋がっているのだろう。

全体として対象化される世界像のなかには、どこか翳りが感じられ、実際に〈闇〉(〈天漢や闇にあまねく牛の棲む〉〈白梅や暗闇坂のその奥に〉〈かはほりや川幅に闇流れをり〉〈草舟の流れ着きたる木下闇〉)、〈夜〉(〈休暇果つ夜行列車の読書灯〉〈袖からも鼻からも入る夜霧かな〉)、〈影〉(〈咲ききつて影の尖りし室の花〉〈春昼や影光るまで靴磨く〉〈梟や塒に影を置いてゆく〉)といった言葉やイメージが反復される。日常において医の道に奉じる作者にとって、〈人間〉とは〈病〉を抱える存在であり、つねに〈死〉に向かっている存在であるのだとしたら、これらのテーマ系は、一種の「死生観」の暗喩としても読める。

さりとて、重苦しくはない。本句集は30年間の句作の厳選であり、学生時代から師事してきた有馬朗人(1930-2020)に「捧げる三百句」とあるにもかかわらず、その弔句は見当たらない。滅びてゆくものを冷静に(ロマンティックやパセティックにならずに)眼差すことは、科学者のそれとも大いに重なるのだろう。物理学者であった師から、医学者である弟子が受け取ったものが、確実にここにある。〈日本的なるもの〉に閉じこもらない視野の広さと柔軟性もある。「天為」には30、40代の多くの若手俳人が在籍しているが、庄田ひろふみはその「正統的」なポジションにいるのだ。

(堀切克洋)

◆庄田ひろふみ『聖河』(ふらんす堂、2025年)

◆第一句集

恩師・有馬朗人先生に捧げる三百句

一句ごとに朗人先生のご指導を懐かしく思いつつ、

先生への感謝の気持ちを込めて編んだ句集です。(著者)

◆自選十句

聖河てふ泥の流れや冷し瓜

山を出てあやめの水となりにけり

鳥雲に酸味の残る解熱薬

酒を酌むうちに霞の中にをり

蟻の列巣穴近づき乱れけり

王宮は島の高きに秋澄めり

夏至祭のポール一気に立ち上がる

春寒や拭ひて厚き刃の脂

木の名前言つて焚火へ放り込む

卓袱や五行の赤の鯨肉