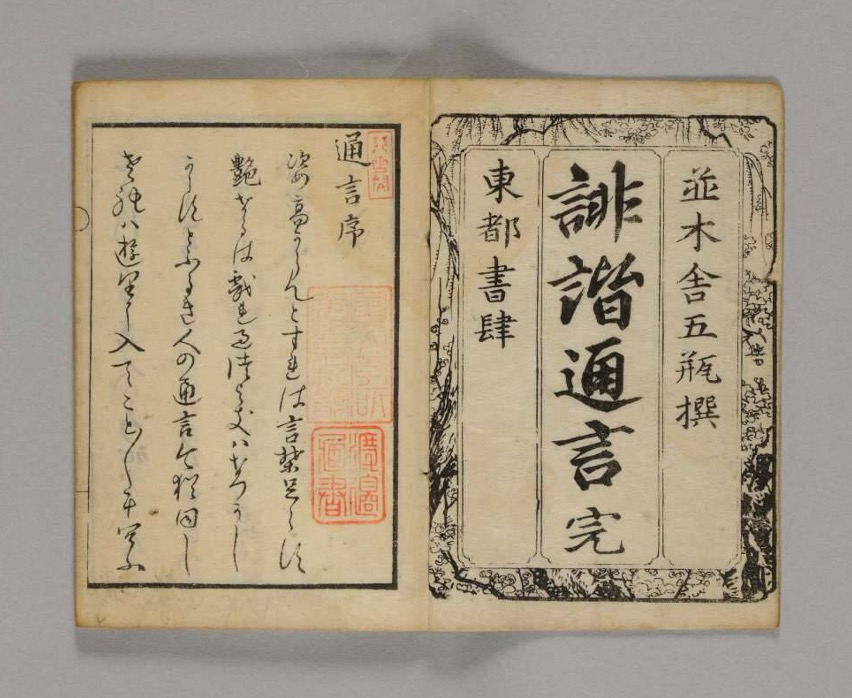

並木五瓶著『誹諧通言』

五瓶は、著書として『誹諧通言』を文化4年(1807年)に出版している。旧書名は『三都花街通言』で、凡例に「賣色の詞よせ」とある通り、遊廓の用語集である。全体を人倫・神釋・無常・衣類・器財・居所地名・座鋪興・書体・時刻・言語・年中行事・廓名物に部類し、江都吉原・都嶋原・都祇園町・浪花新町・浪花嶋之内の三都5箇所の遊廓における用法を江吉・洛西・洛東・浪中・浪南の符号で示し、巻末に「諸国花街」として諸国遊廓の一覧を付している。

俳諧詠作の参考のために編まれた用語集であり、上方と江戸の文化どちらにも通じた五瓶ならではの著書である。

出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/200002560

並木五瓶の俳句

江戸に下った五瓶が暮らした浅草雷門からほど違い浅草寺の裏手には、五瓶の句碑が建っている。

月花のたはみこゝろや雪の竹 並木舎五瓶

五瓶は江戸座の俳諧を好んだという。蕉門十哲の宝井其角に端を発した江戸座の影響が感じられる句風。松尾芭蕉の「月花の愚に針立てん寒の入り」「たはみては雪まつ竹のけしきかな」が連想される。

句碑の側面には「寛政八年丙辰十二月十日建之 庭柏子書」とあり、この句碑の字は、庭柏子すなわち酒井抱一による書である。

裏面には「篠田金二迂造」と刻されている。篠田金治は二代目並木五瓶、すなわち初代並木五瓶の弟子である。

2025年4月に新作歌舞伎として上演された、永井紗耶子の直木賞受賞作『木挽町のあだ討ち』で、松本幸四郎が演じたのがこの篠田金治である。

他にも『新群書類従 第1』(明治39年、国書刊行会編)の「並木吾瓶が伝」にはこの記述がある。

“江戸座の俳諧を好み其比ひ付合の句に「両国の二人かむろは柳ばし」といふ句に名を高くし、どこの俳席へも出たる”

初代並木五瓶の辞世は、この句である。

梅は暁我は散行如月や 五瓶

掲句から連想されるのは、西行のこの歌である。

願はくは花の下にて春死なむそのきさらぎの望月のころ 西行

西行が六十代の頃に詠んだ歌である。如月の望月、すなわち釈迦の入滅した旧暦2月15日頃に、桜の下にて死にたいと願い、実際に西行はこの歌の通り、建久元年(1190年)2月16日の桜の季節に73歳で入寂。死の瞬間まで貫かれた美学が感じられる。俳聖松尾芭蕉も崇拝した西行の美学である。

同じ季節に死ぬことになる五瓶の詠嘆が、下五の「きさらぎや」に表れているようだ。

初代並木五瓶は、文化5年(1808年)2月2日にその生涯を閉じた。

その死にあたり、弟子の篠田金治と五瓶の妻美与の句も残されている。

今迄の世話狂言や土の筆 金二

をやみなく降るや木のめも春の雨 五瓶妻美与

今回の『蝶の道行』は、2022年8月の「弥次喜多流離譚」以来3年ぶりの染團の共演。その3年の間に、染五郎も團子もそれぞれ舞台で主演をつとめ単独宙乗りも果たし、坂東玉三郎の相手役として歌舞伎座の真ん中を張るほどドラマチックに成長を遂げ、今回まさに大きな蝶となり、歌舞伎座を縦横無尽に舞っていた。色香が歌舞伎座中に充満するほどで驚いた。

染五郎が月なら團子は太陽、陰と陽ともよく言われるほどにシンメトリーな二人が20歳と21歳で美しく並び立つ奇跡。

八月も『火の鳥』で共演する染團。どんどん進化するので、目が離せない。

<参考文献>

『名作歌舞伎全集 第二十四巻 舞踊劇集 二』(昭和47年、郡司正勝ほか監修)

『国立劇場上演資料集 242』(昭和60年、国立劇場芸能調査室編)

『誹諧通言』(文化4年、並木五瓶著)

『新群書類従 第1』(明治39年、国書刊行会編)

(小谷由果)

【執筆者プロフィール】

小谷由果(こたに・ゆか)

1981年埼玉県生まれ。2018年第九回北斗賞準賞、2022年第六回円錐新鋭作品賞白桃賞受賞、同年第三回蒼海賞受賞。「蒼海」所属、俳人協会会員。歌舞伎句会を随時開催。

(Xアカウント)

小谷由果:https://x.com/cotaniyuca

歌舞伎句会:https://x.com/kabukikukai

【PR】松竹株式会社様にご監修・図案提供を賜り、奈良墨工房 錦光園様に製造をいただき、筆者がディレクション・デザインをさせていただいた、香る奈良墨「隈取香墨」を販売中。

https://kinkoen.shop/?mode=grp&gid=3014590