【第17回】

寺山修司と競馬

(1977年 京都記念 テンポイント)

世田谷文学館で開催中の寺山修司展に行きたい。いや、行かねばならない。そう思いながらも日々続々と押し寄せる雑務に流され、未だ行けずにいる。会期が3月30日までなのでそれまでにはなんとか時間を作りたいと思ってはいるが……。

筆者が寺山修司の作品と出会ったのは中学生のとき。短歌でも俳句でも演劇でもなく、競馬エッセイだった。競馬をこれほどまでに愛情深くドラマチックに描くことが出来るものなのかと驚いた。以後しばらくは「寺山修司といえば競馬の人」という認識で過ごした。もっと早くに寺山の俳句や短歌と出会っていたらまた違った影響を受けていそうなものだが、筆者にとって寺山修司とは「競馬が大好きな人」という印象が未だに強い。

多くの競馬エッセイを執筆した寺山。悲喜交交が描かれるが、悲劇を遂げた馬を取り上げることが多かったように思う。寺山自身がそういった馬の生き様に惹かれていたというのもあるが、競走馬は悲劇から逃れられない宿命にある、とも言えるかもしれない。

テンポイントという馬がいた。1975年に中央競馬デビューを果たし、1978年3月5日にこの世を去った。額の流星と栗毛の美しい姿から「流星の貴公子」と呼ばれ、クラシックこそ勝利はなかったものの1977年には京都記念、鳴尾記念を連勝したのちGⅠである天皇賞(春)、有馬記念にも優勝した。有馬記念でのトウショウボーイとのマッチレースは名勝負として競馬ファンに今でも語り継がれている。

テンポイントという名には、当時の新聞の本文活字が8ポイントであったことから「10ポイントの活字で報道されるような馬になって欲しい」という願いが込められているが、その名に相応しい活躍を見せた馬だった。

6歳となった1978年。2月に海外遠征をすると陣営が発表し、壮行レースとして日経新春杯に出走することとなった。有力馬であることから66.5キロという今では考えられないほどのハンディキャップを課され、テンポイントは走った。

レースは向正面半ばまでテンポイントが先頭。重すぎる斤量をものともせず、悠々と走っているかのように見えた。しかし、最終第四コーナーを回ったとき、悲劇は訪れた。テンポイントは左後肢を骨折。ずるずると後続の馬群に飲まれていく。故障発生、競走中止。それでも、テンポイントは走ることをやめなかった。

通常であれば安楽死処置となる状態。しかし、テンポイントの命を助けて欲しいという多くの声が寄せられ、異例の大手術が行われた。手術は一時成功したようにも思われたが、一ヶ月以上の処置もむなしく、1978年3月5日、テンポイントは蹄葉炎により息を引き取った。10ポイント活字とは比べ物にならない大きな文字で、スポーツ各紙でその死が報じられた。

テンポイントの死を受け、寺山は『さらば、テンポイント』という詩を書いた。一部を引用する。

もし朝が来たら

印刷工の少年はテンポイント活字で闘志の二字をひろうつもりだった

それをいつもポケットに入れて

弱い自分のはげましにするために

だが

朝はもう来ない

人はだれも

テンポイントのいななきを

もう二度ときくことはできないのだ

さらば テンポイント

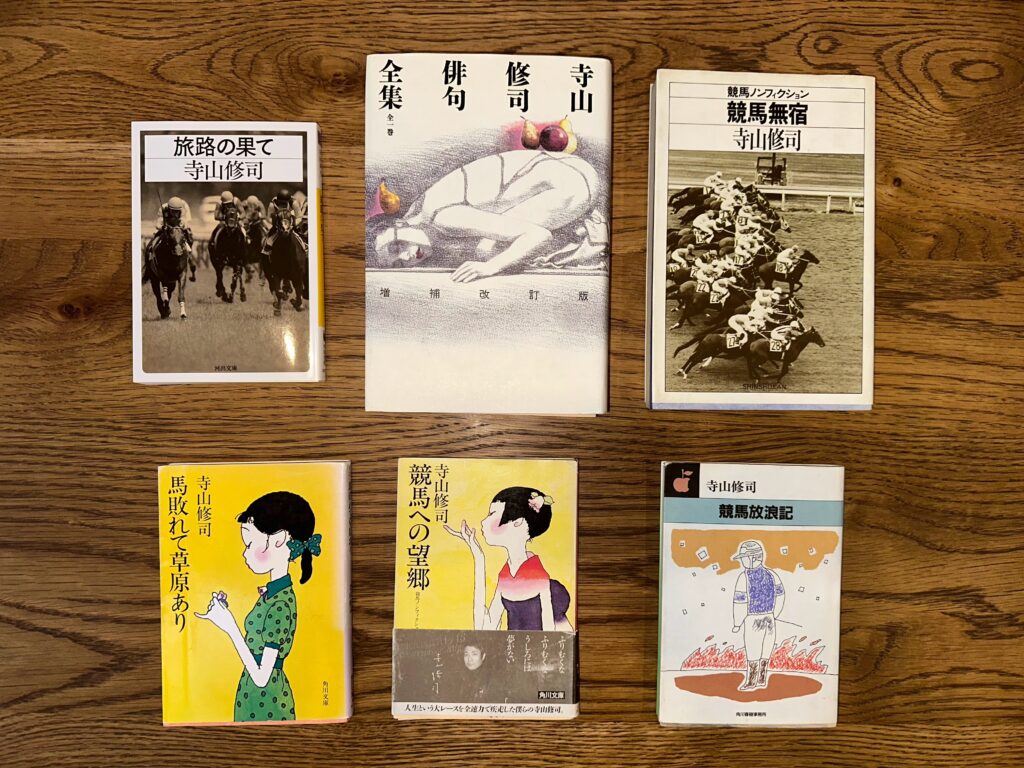

『旅路の果て』(新書館)に掲載されているので、ぜひ全文に目を通してみて欲しい。河出書房新社から文庫版も出版されている。もしくはネットで「さらば、テンポイント」と検索してみて欲しい。寺山のテンポイントの死への深い悲しみと追悼の思いが伝わってくる詩となっている。

寺山が競馬を始めたのは大学在学中、1954年のころ。俳句を多く作っていたのは1950年から1955年の間であるから、正確に言えるわけではないがおよそ1年ほど競馬と俳句が重なっていた時期があると考えられる。しかし寺山俳句に競馬を詠んだ句はなく、馬を詠んだ句も数句のみ。そこは意識的に区別していたのだろうか。

少年のたてがみそよぐ銀河の橇 寺山修司

『寺山修司俳句全集』(あんず堂)の「花粉航海」の頁より引いた。寺山が高校生のときの句で、当時はまだ競馬とは出会っていなかったと思われる。

「少年のたてがみ」をどう解釈するかが掲句の鑑賞のひとつの肝であるが、筆者は人馬の境界が失われつつある状態だと読んだ。橇を引く馬に少年が乗っていると想像しても良いし、その他どういう状況でも良いだろう。もっと心理的に読んでみても良い。少年の心に棲む一頭の馬。その馬と少年の心が呼応し、その象徴としてたてがみがそよぐ。もはや少年は馬であり、自由に駆け巡ることが出来る。「銀河の橇」からはどことなく「銀河鉄道の夜」の世界を想起する。馬と一体となった少年の壮大な旅路が颯爽とはじまっていく。

この幻想的な一句を寺山と競馬のこととして読むのはいささか強引だろうか。「少年」が「たてがみ」を得たように、寺山修司は競馬と出会った。競馬に人生を見ることは競馬ファンであればごく自然なことかもしれないが、寺山修司という存在がその事実に気付いたとき、ただのギャンブルだと思われていた競馬は文学作品へと昇華された。そこにはドラマがあり、詩があった。寺山の競馬エッセイと出会っていなければ、筆者も競馬と俳句を切り離して考えていたかもしれない。

数々の競走馬たちに心を重ねた寺山の心にも一頭の馬が棲んでいた。そんな考えも信じたくなるほどに、寺山と競馬は通じ合っていた。短歌や俳句、演劇などとともに、寺山修司の競馬エッセイはもっと評価されるべきである。やはり筆者にとって寺山修司とは「競馬が大好きな人」なのだ。

【執筆者プロフィール】

笠原小百合(かさはら・さゆり)

1984年生まれ、栃木県出身。埼玉県在住。「田」俳句会所属。俳人協会会員。オグリキャップ以来の競馬ファン。引退馬支援活動にも参加する馬好き。ブログ「俳句とみる夢」を運営中。

【笠原小百合の「競馬的名句アルバム」バックナンバー】

【第1回】春泥を突き抜けた黄金の船(2012年皐月賞・ゴールドシップ)

【第2回】馬が馬でなくなるとき(1993年七夕賞・ツインターボ)

【第3回】薔薇の蕾のひらくとき(2010年神戸新聞杯・ローズキングダム)

【第4回】女王の愛した競馬(2010年/2011年エリザベス女王杯・スノーフェアリー)

【第5回】愛された暴君(2013年有馬記念・オルフェーヴル)

【第6回】母の名を継ぐ者(2018年フェブラリーステークス・ノンコノユメ)

【第7回】虹はまだ消えず(2018年 天皇賞(春)・レインボーライン)

【第8回】パドック派の戯言(2003年 天皇賞・秋 シンボリクリスエス)

【第9回】旅路の果て(2006年 朝日杯フューチュリティステークス ドリームジャーニー)

【第10回】母をたずねて(2022年 紫苑ステークス スタニングローズ)

【第11回】馬の名を呼んで(1994年 スプリンターズステークス サクラバクシンオー)

【第12回】或る運命(2003年 府中牝馬ステークス レディパステル&ローズバド)

【第13回】愛の予感(1989年 マイルチャンピオンシップ オグリキャップ)

【第14回】海外からの刺客(2009年 ジャパンカップ コンデュイット)

【第15回】調教師・俳人 武田文吾(1965年 有馬記念 シンザン)

【第16回】雫になる途中(2023年 日経新春杯 ヴェルトライゼンデ)