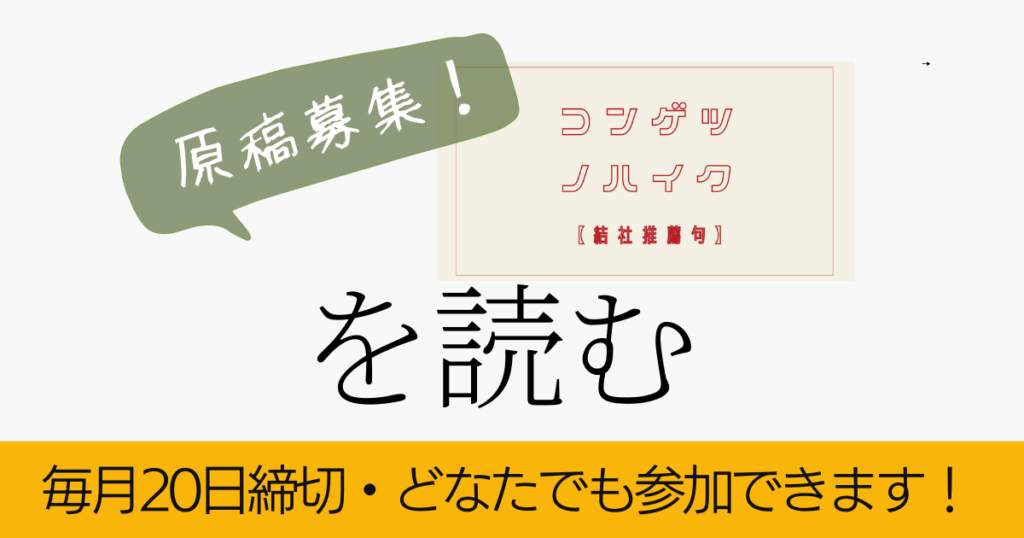

【読者参加型】

コンゲツノハイクを読む

【2023年9月分】

ご好評いただいている「コンゲツノハイクを読む」、2023年もやってます! 今回は11名の方にご投稿いただきました。ご投稿ありがとうございます。(掲載は到着順です)→2023年9月の「コンゲツノハイク」はこちらから

蜥蜴去つて石段の数増えてゐる

紅葉栄子

「街」2023年8月号より

「去り」ではなく「去つて」と字余りにすることで、五七五の4分の4拍子8ビートがいったん崩れ、直後にリズムをとり直すための時間的・感覚的な狭間ができるが、これによって中七以降の異世界転移が準備される。違和感とも余韻とも言える狭間の後に、不思議な現象が詠まれている。境内に続く石の階段だろう。蜥蜴に気を取られていた視線を元に戻すと、目の前の石段の数が増えている。あるいは増えているように感じる。ファンタジーでなければ、他愛もないただの錯覚なのだろうが、上記字余りの効果でリアルな質感、リアリティを生み出している。金子兜太「魚雷の丸胴蜥蜴這い廻りて去りぬ」の上五の字余りも同様。但し兜太句の場合は、中七下五を句またがりにしてその間に休符を設けないことで句に感覚的な密度を作り出している。

(小松敦/「海原」)

古草の中よりおこす馬盥

守 良子

「いぶき」2023年8月号(21号)より

馬盥を見たこともないのに、すっと光景が立ち上がり、一読して惹かれました

若草の野にあって古草の残る一角

伏せ置かれていた馬盥が起こされる

古草という語感に、その場所だけ春の訪れが遅かったような印象を受けました

冬の間は顧みられない場所で、馬盥に手を伸ばして、「あぁ」と古草に気づいたのでしょうか

おこすは描写なのですが、目覚めさせているかにも思われます

春の喜びが静かに満ち、春の活気が予感されます

そして、季語が古草であることに、長い冬があったこと、その冬にも向けられた感謝の気持ちが伝わります

(土屋幸代/「蒼海」)

一枚の紙となるまで泳ぎゆく

松野苑子

「街」2023年8月号よりより

泳ぎが巧い人は、水の抵抗を少なくして、あたかも自分が水の一部になったかのように泳ぐことができるのだろう。掲句では、自分を「一枚の紙」と言っているのが面白い。紙は水とは馴染まない。水とは一体化しないが、自分の存在を極限まで小さく、薄くする。それが一枚の紙になるということ。「自分」をなくすという考え方は、禅の精神にも通じる。「泳ぎゆく」なので、まだ変化の途中であり、そうなりたいのだという作者の意志を感じた。切れ味最高の一物仕立ての句だ。

(千野千佳/「蒼海」)

蜘蛛の囲に夕べの風の粘りたり

宮前良子

「橘」2023年9月号(通巻549号)より

散歩の途中である。樹木の間に、大きな蜘蛛の囲があるのに気づく。大きな蜘蛛が、囲の真中で獲物を待っている。見ていると、小さな昆虫が絡みつく。蜘蛛は長い脚をゆっくり伸ばして近づいていく。そして、獲物を捕らえる。その様子を観察中、蜘蛛の囲が揺れ動く。それも長い時間、蜘蛛の囲を揺らすのである。その状態を「粘りたり」と表現したところが素晴らしい。写生句の真骨頂である。

(加瀬みづき/「都市」)

皿包む新聞少し読んで夏

馬越洋平

「澤」2023年8月号(通巻281号)より

皿を包むために準備した新聞を読んでいるうちに、太陽は海に落ちてゆく。サザエさんがじゃんけんを始める。目を皿のようにして新聞を読んでいる時間は無い。それは、わかっているけれど、ついつい読んでしまうのが、新聞紙という包装紙なんですね。食卓で活躍する皿と皿を包む役目が済んだら捨てられる新聞紙の取り合わせに露の世の光と影を感じました。そういえば、冬の河を包んでいる新聞紙の俳句をどこかで読んだことがあったなあ。

(高瀬昌久)

藻畳やはつはつに花かかげたる

小川軽舟

「鷹」2023年9月号より

ゆれるみなも

もだたみもゆれ

はつはつはっはっ

まるいつぼみを

いっぱいつけて

わっしょいわっしょい

はつはつはっはっ

はつはつに

つぼみ

はつはつ

かがけてる

ちいさなつぼみ

つぎつぎひらく

しろいはなはな

はつはつはっはっ

はつはつに

あのはなそのはな

もだたみの

はつはつはっはっ

はつはつに

そのはなこのはな

はつはつに

もだたみ

はなを

かかげてる

(月湖/「里」)

海を人を閉す水門風死せり

吉田千嘉子

「たかんな」2023年8月号(通巻368号)より

海とあるから河口や運河、港湾の水門だと思われる。

水門は本来、流水を制御するものであるから閉すのは水そのもの、この場合は海水であろう。

しかしこの句では海水ではなく、閉すものは海であるとし、さらに人をも閉すと書かれている。

まるで水門によってすべての海と人とが隔てられ、閉されてしまったようだ。

海は人を恋い、人は海を恋うのか。

生命の祖(おや)、或いは還るべき場所ということか。

季語「風死す」が閉塞感と堰き止められた海の淀みを重くする。

死せるのは風だけだろうか。

海も人も停滞し、やがては。

その時にこそ、この水門は開くのかもしれない。

(田中目八/「奎」)

蜥蜴去つて石段の数増えてゐる

紅葉栄子

「街」2023年8月号より

「蜥蜴」というのは不思議なもので、見つけるとどうしてだろう、こちらの動きが止まってしまう。同時に、蜥蜴の動きも大体止まる。一瞬、何か蜥蜴と通じ合うような心地になる。しかし次の瞬間、蜥蜴は凄い速さで叢へ消えていく。そして、動くということを奪われた自分だけが取り残される。正気に戻ったときにはもう、石段の数が増えていた。小さな違和感は確信に変わる。もしかしたら蜥蜴に化かされたのかもしれない。そんな話も信じられる。そういう不思議で不安で不穏な空気をあの美しい蜥蜴から私は感じるのである。

(笠原小百合/「田」)

羅の嘘を赦せる歳となり

石井美髯

「ペガサス」2023年8月号(通巻第17号)より

盛夏用の着物を、たおやかに着こなしている妙齢の女性だろう。羅の季語から、洗いざらい曝け出しているようにも思えるが、実は、まだ隠していることがあるようだ。しかし、過去のことなど、嘘と分かっていても、その嘘の詮索などはしない。「赦す」の意味は、罪や過失を咎めないこと。罪なことをした事を知っているのだ。嘘とわかっていても大人対応できるようになったのだ。

(野島正則/「青垣」「平」)

若葉風庭のテントに家出の児

吉田あゆみ

「鳰の子」2023年8月・9月号(通巻61号)より

このテントは庭に常に畳まれて置いてある簡易テントなのだろう。親やきょうだいと喧嘩をして、「もうこんな家出ていってやる!」と飛び出して。出ていくのかと思ったらしれっと庭にテントをひろげている。深刻ではない家出。「まあ気が済んだら家に入ってくるんでしょ」という家族側のおおらかさも季語から感じ取れる。

子どもの頃、親に叱られるとよく外に出された。わたしは親に叱られたのが悲しくてただ泣いていたが、妹は同じように親に叱られると、泣きもせずしれっと庭に回って、鍵の空いている窓から家に入って来た。

この句のテントには妹がいる、と思った。

( 藤色葉菜/「秋」)

向日葵や日々を仕事として歩く

伊藤左知子

「ペガサス」2023年8月号(通巻第17号)より

茎が太くて背の高い「向日葵」が想像された。中七下五から「日々」そのものが「仕事」であると云っているように受けとられる。そうすれば「仕事」に追われることもなく、解放されることも、もう無いのだと云うことだろうか。その腹の括り方に静かな覚悟を感じる。「仕事」の重力に対してその「覚悟」が浮力を生み出しているせいか、一句は飄々と詠まれている。「向日葵」が作中者の光背となっているばかりか、もはや一体となっていると感じられた。

(加能雅臣/「河」)

【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】