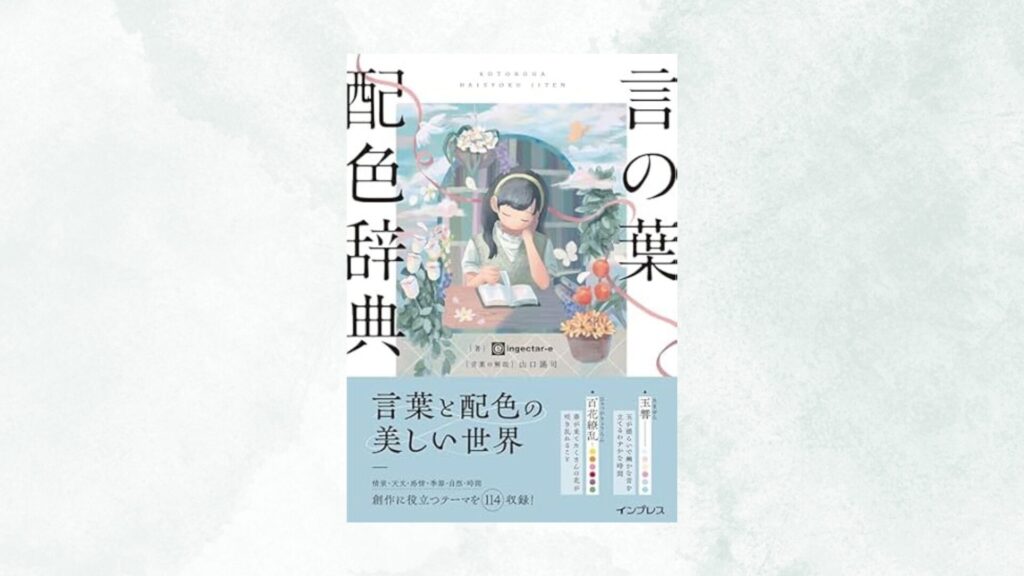

ngectar-e (著), 山口謠司 (解説)

『言の葉配色辞典』

インプレス刊(2024年)

俳句を始めた理由のひとつは言葉が好きだから。辞書を引くことが楽しいというともう少しイメージが伝わるだろうか。素敵な言葉との出会いや知っている言葉の知られざる一面の探求は無限の娯楽である。

長い間その娯楽はこれといった場を持たなかったが、俳句に出会って歳時記や辞書を頻繁に引くようになり「これだ!」という形にたどり着いた。

しかしそれを続けていると「この単語の使い方は正しいのだろうか」「てにをはが気持ち悪すぎる…」「これはもう広辞苑に収録されているのだろうか?」といったことが気になり、言葉との出会いに余計な心配がついてくるようになってしまった。

本書は美しい言葉の世界を配色で表現したもの。一つ一つの言葉について、写真や解説・用例とともに、それに相応しい配色を使った図案が何パターンも提示されている。そのため実際に手にとっていただかないとその魅力は伝わらないだろう。

なかには当然季語も含まれるが、歳時記ではないので桜の花にまつわる言葉の解説もさらっとしている。例えば「花月夜」の解説は2行だ。しかし用例は〈チチポポと鼓打たうよ花月夜 松本たかし〉。これは満足度が高い。「赤富士」の項目で〈赤富士に露滂沱たる四辺かな 富安風生〉が引かれていたのも嬉しい限りである。

そのほかに採用されている言葉では「水簾(すいれん)」が興味深かった。滝の別名である。滝の姿が想像しやすく、どうしてこんなに美しい言葉が滝の傍題にならない(見当たらない)のだろうと疑問に思ったが「すいれん」では音読した時に誰もが「睡蓮」を思い出してしまうのがマイナス要因になってしまう。もしあっても使わないだろう。

季語ではないものの俳句で使ってみたい言葉もいくつかあったが、それは本書を読んだ人と共有する喜びとしてとっておきたい。

全体を通しては用例が古典だけでなく新田次郎や江國滋による小説が登場するかと思えば著者による文例も多く、見方によっては一貫性がないともいえるが、恐らくは意図的にそうしているのであろう。次は何がくるのかが楽しみにもなる。しかもこの本は配色の辞典なのであり、国語辞典ではない。そしてその自由さがかえって言葉を純粋に楽しむことを許してくれて、大きな魅力となっているのだ。

(吉田林檎)

【林檎の本 #4】

『言の葉 配色辞典』 インプレス刊、2024年

著:ingectar-e (インジェクターイー/デザイン事務所)

ブランディング・グラフィックデザイン・Webデザイン制作に加えて、イラスト素材集やデザイン教本などの書籍を執筆、制作。

言葉の解説:山口謠司(やまぐち・ようじ)

1963(昭和38)年生まれ。平成国際大学新学部設置準備室学術顧問。板橋区教育委員、大東文化大学名誉教授。中国山東大学客員教授。専門は文献学、書誌学、日本語史など。

【執筆者プロフィール】

吉田林檎(よしだ・りんご)

昭和46年(1971)東京生まれ。平成20年(2008)に西村和子指導の「パラソル句会」に参加して俳句をはじめる。平成22年(2010)「知音」入会。平成25年(2013)「知音」同人、平成27年(2015)第3回星野立子賞新人賞受賞、平成28年(2016)第5回青炎賞(「知音」新人賞)を受賞。俳人協会会員。句集に『スカラ座』(ふらんす堂、2019年)。

【吉田林檎さんの句集『スカラ座』(ふらんす堂、2019年)はこちら ↓】

【吉田林檎のバックナンバー】

>>〔154〕仔馬にも少し荷をつけ時鳥 橋本鶏二

>>〔153〕飛び来たり翅をたゝめば紅娘 車谷長吉

>>〔152〕熔岩の大きく割れて草涼し 中村雅樹

>>〔151〕ふらここの音の錆びつく夕まぐれ 倉持梨恵

>>〔150〕山鳩の低音開く朝霞 高橋透水

>>〔149〕蝌蚪一つ落花を押して泳ぐあり 野村泊月

>>〔148〕春眠の身の閂を皆外し 上野泰

>>〔147〕風なくて散り風来れば花吹雪 柴田多鶴子

>>〔146〕【林檎の本#2】常見陽平『50代上等! 理不尽なことは「週刊少年ジャンプ」から学んだ』(平凡社新書)

>>〔145〕山彦の落してゆきし椿かな 石田郷子

>>〔144〕囀に割り込む鳩の声さびし 大木あまり

>>〔143〕下萌にねぢ伏せられてゐる子かな 星野立子

>>〔142〕木の芽時楽譜にブレス記号足し 市村栄理

>>〔141〕恋猫の逃げ込む閻魔堂の下 柏原眠雨

>>〔140〕厄介や紅梅の咲き満ちたるは 永田耕衣

>>〔139〕立春の佛の耳に見とれたる 伊藤通明

>>〔138〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子

>>〔137〕湯豆腐の四角四面を愛しけり 岩岡中正

>>〔136〕罪深き日の寒紅を拭き取りぬ 荒井千佐代

>>〔135〕つちくれの動くはどれも初雀 神藏器

>>〔134〕年迎ふ山河それぞれ位置に就き 鷹羽狩行

>>〔133〕新人類とかつて呼ばれし日向ぼこ 杉山久子

>>〔132〕立膝の膝をとりかへ注連作 山下由理子

>>〔131〕亡き母に叱られさうな湯ざめかな 八木林之助

>>〔130〕かくしごと二つ三つありおでん煮る 常原拓

>>〔129〕〔林檎の本#1〕木﨑賢治『プロデュースの基本』

>>〔128〕鯛焼や雨の端から晴れてゆく 小川楓子

>>〔127〕茅枯れてみづがき山は蒼天に入る 前田普羅

>>〔126〕落葉道黙をもて人黙らしむ 藤井あかり

>>〔125〕とんぼ連れて味方あつまる山の国 阿部完市

>>〔124〕初鴨の一直線に水ひらく 月野ぽぽな

>>〔123〕ついそこと言うてどこまで鰯雲 宇多喜代子

>>〔122〕釣銭のかすかな湿り草紅葉 村上瑠璃甫

>>〔121〕夜なべしにとんとんあがる二階かな 森川暁水

>>〔120〕秋の蚊の志なく飛びゆけり 中西亮太