【冬の季語=初冬〜仲冬(11〜12月)】短日

「冬至」に向かっていくころ、いよいよ夜になるのが早いなあという感慨が込められた季語。季語としてはほかに「日短」「暮早し」とも。

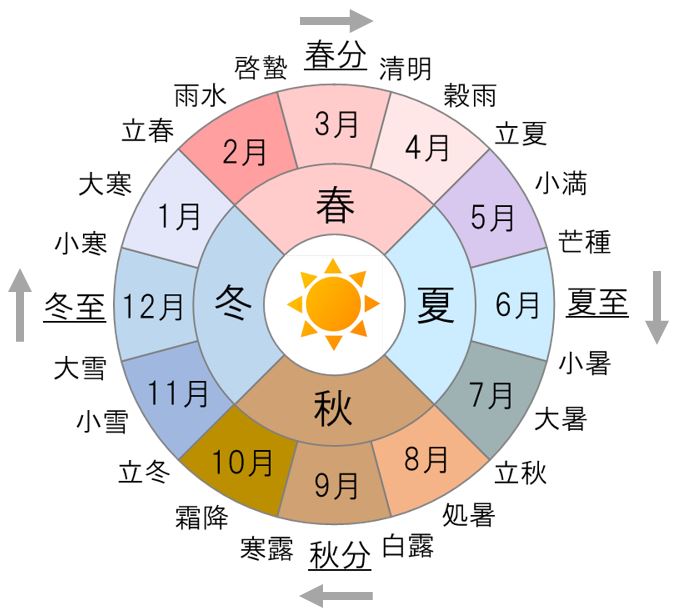

昼と夜の時間が等しくなるのが「秋分」、夜が最も長くなるのが「冬至」ですが、ちょうどこの「ど真ん中」が「立冬」です。二十四節気については、こちらを参照のこと。

つまり、冬になったということは、どんどん日が短くなっていくということ。こんな時間でもう暗くなるんだ、という感慨が「短日」です。(「立春」に向かって)日が伸びてきたなあ、という晩冬の感慨は「日脚伸ぶ」という季語に凝縮されています。非常に幾何学的な関係性です。

【短日(上五)】

短日の石つまづけとばかりなる 久保田万太郎

短日やうすく日あたる一トところ 久保田万太郎

短日やされどあかるき水の上 久保田万太郎

短日の照らし終せず真紅ゐ 川端茅舎

短日の鸚鵡に呼ばれたる顔よ 細川加賀

短日の梢微塵にくれにけり 原石鼎

短日や盗化粧のタイピスト 日野草城

短日の灯をともす間の筆を措く 後藤夜半

短日の海あることのやゝ淋し 高野素十

短日のジープが運ぶ日本人 池禎章

短日の午より月の濃かりけり 皆吉爽雨

短日や岬のあざみ色うすく 鈴木真砂女

短日の空よりはづす小鳥籠 文挾夫佐恵

短日の望遠鏡の中の恋 寺山修司

短日やまざと紙幣の穢を指に 中島斌男

逢へば短日人しれず得ししづけさも 野澤節子

短日の兎に白き山ばかり 宇佐美魚目

短日の郵便局へ銀行へ 嶋田摩耶子

短日や西へ灯す秋津島 矢島渚男

短日や一つ買ひ足す間に暮れて 花田いつ枝

短日の素手で取りたき母の骨 大木あまり

短日の崖にぶつかる鳥獣 宇多喜代子

短日や茹でて青菜のこれっぽっち 池田澄子

短日の燃やすものもうないかしら 池田澄子

短日や木に掛けておく縄電車 太田寛郎

短日の浄水場の灯し頃 西村和子

短日の護岸嵩上げしてをりぬ 広瀬峰雄

短日の鳥居の下の韮を摘む 岸本尚毅

短日やありまき翅を得て翔ぶも 依光陽子

短日や紙鍵盤に指の音 津川絵理子

短日の人と自分と並びたる 鴇田智哉

短日のまた読み返す手紙かな 吉田林檎

短日や襁褓に父の尿重く 相子智恵

短日や子どもの走る家具売場 涼野海音

【短日(中七)】

【短日(下五)】

ガラス戸に額を当てて短き日 深見けん二