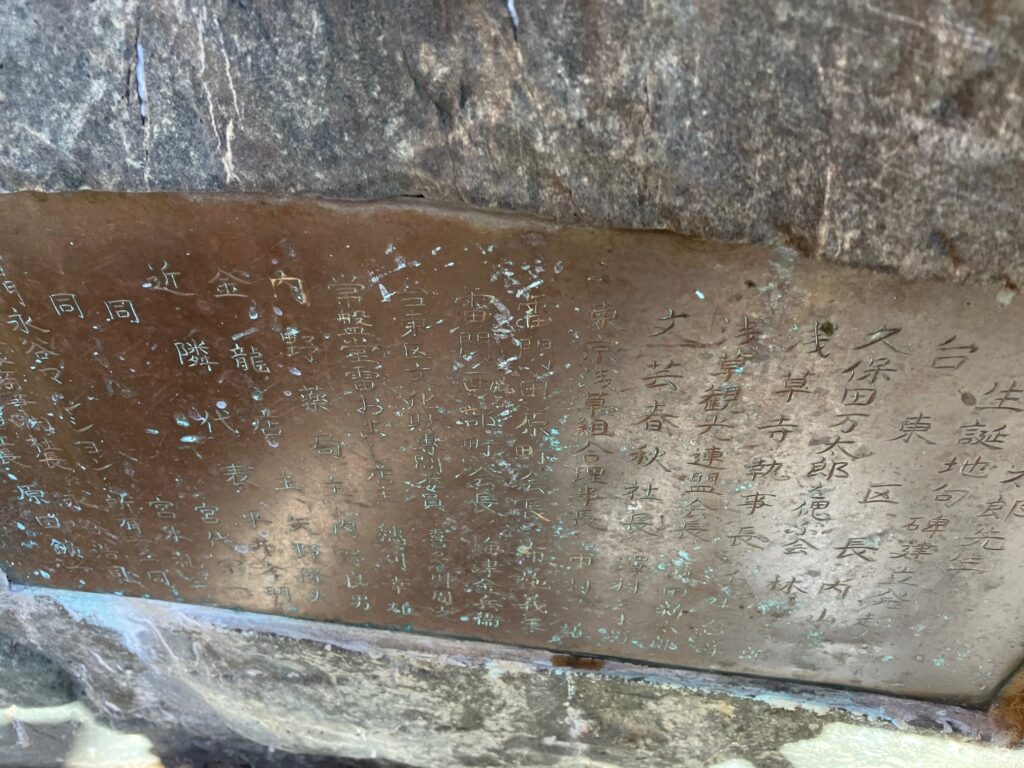

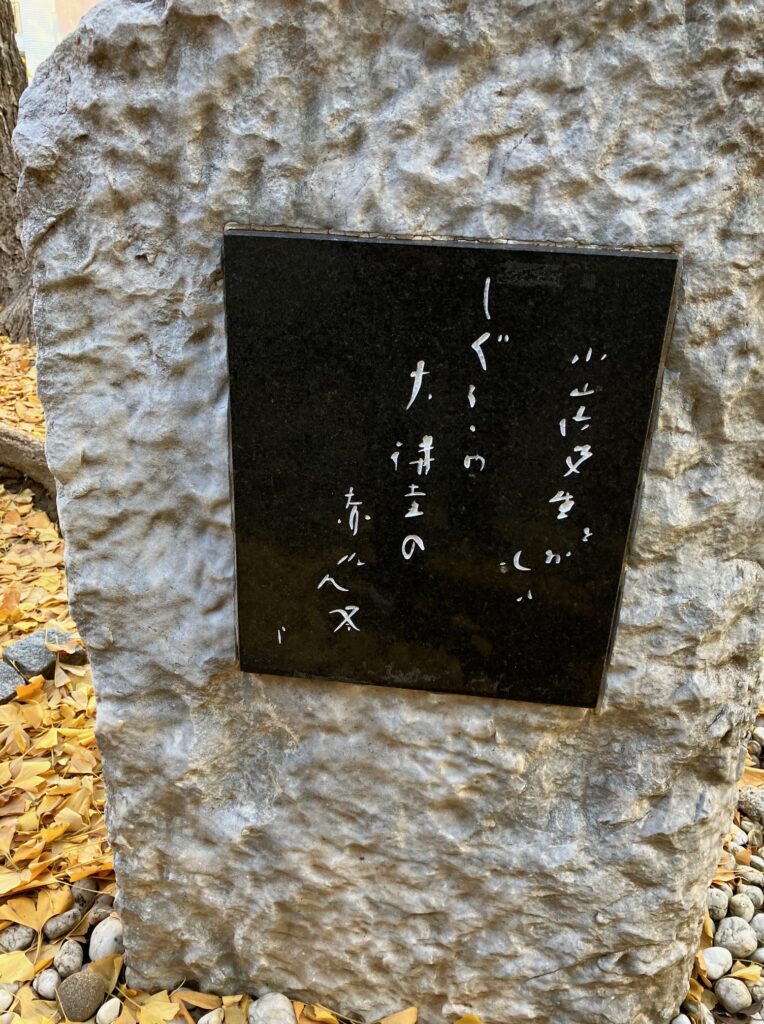

久保田万太郎、明治二十二(一八八九)年、東京市浅草田原町(現台東区雷門)の生まれ。生家は「久保勘」という袋物製造業で常に十五、六名の職人がいた。

-1-1024x768.jpg)

芝居好きの祖母と幼児の頃から芝居、寄席を巡り、その後の文学素養となった。府立三中(現両国高校、一級下に芥川龍之介)を中退後、慶應義塾中等部、大学予科へ進学(森鴎外、永井荷風が文学科教授として在籍)、三田俳句会を経て、松根東洋城(「渋柿」主宰)に師事、文科本科の明治四十四(一九一一)年『三田文学』に発表した小説「朝顔」、戯曲「遊戯」が、小宮豊隆に絶賛され一躍文名を挙げた。

戯曲の傍ら、大正五(一九一六)年、傘雨と称し「句楽会」の運座に加わり、俳句再開。その間生家の商売不振での没落、妹、祖母の死、、隣家からの延焼、関東大震災での焼失等悲劇が続くが、新聞に小説又新派戯曲も精力的にこなしつつ、慶応大学講師から、東京中央放送局(後の日本放送協会)文芸課長となりラジオドラマも手掛けた。

昭和二(一九二七)年、芥川序文の第一句集『道芝』を上梓、同九年、秋櫻子、風生等が発足した「いとう句会」の宗匠に推挙され、句集『もゝちどり』上梓。劇団文学座を結成、戦時中は日本文学報国会劇文学部会長、日本演劇社社長として活躍、菊池寛賞も受賞した。

同二十(一九四五)年、空襲で再被災、家財・蔵書の殆どを失くしたが、同二十一年、「春燈」創刊主宰、同二十二年には、句集『春燈抄』上梓し、日本芸術院会員となった。同三十二(一九五七)年、小説『三の酉』で読売文学賞、文化勲章も受章した。この間乱脈な女性関係から妻の自殺、再婚の不遇、長男の病死の逆縁、最後の恋等激動の生涯だった。

同三十八(一九六三)年、梅原龍三郎邸で会食中卒倒し、逝去。享年七十三歳。慶応義塾に死後の著者権一切を寄贈したばかりだった。「春燈」の後継主宰は安住敦となった。句集は他に『わかれじも』『ゆきげがは』『これやこの』『自選句集久保田万太郎集』『草の丈』『流寓抄』『流寓抄以後』がある。

2 / 3