冷やかに傷を舐め合ふ獣かな

澤田和弥

(『革命前夜』『澤田和弥句文集』)

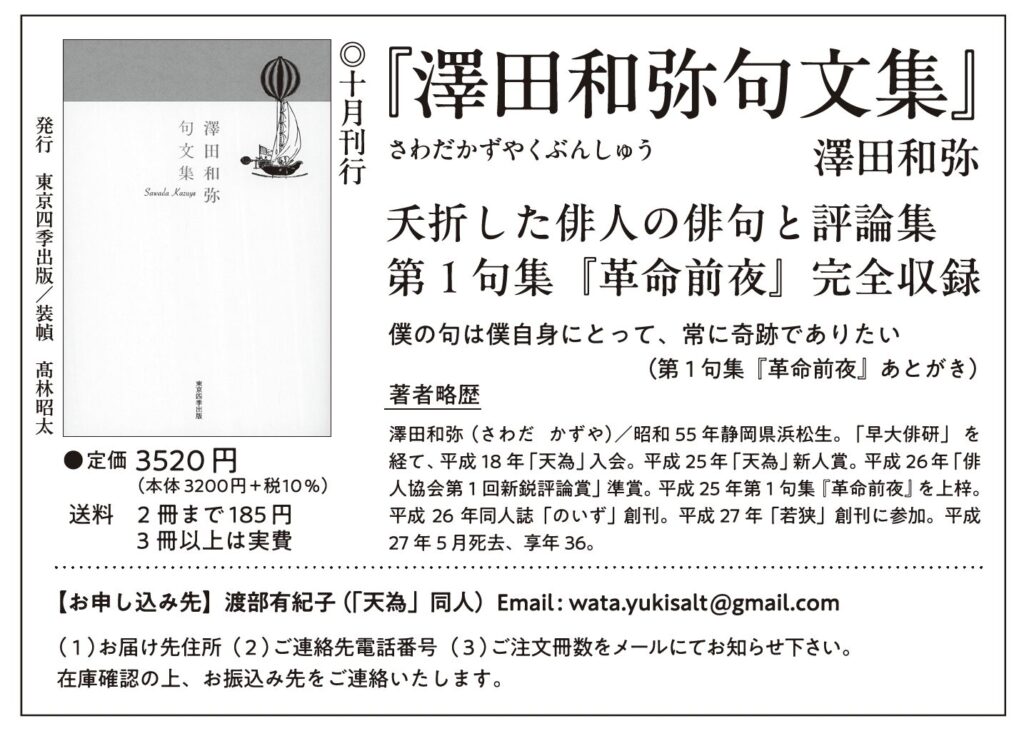

作者は、平成27年に35歳の若さで亡くなった澤田和弥である。このたび、死後10年を前に「天為」同人の渡部有紀子氏の尽力により『澤田和弥句文集』が出版された。句集未収録の句や評論、随筆を組み込んだ内容である。夭折の俳人澤田和弥の業績を残す貴重な一冊となった。

澤田和弥は、昭和55年静岡県浜松市生まれ。寺山修司に憧れ早稲田大学第一文学部に入学。早稲田大学俳句研究会に入会し、新鋭として期待された。卒業後、有馬朗人主宰の「天為」に入会。結社で研鑽を積みながら幅広い交流を持ち、新しい表現を発信し続けた。33歳の時、20代の作品をまとめた第一句集『革命前夜』を出版。句作に励む一方で、寺山修司を研究し、翌年には「俳人協会第一回新鋭評論賞」準賞を受賞。同時期には、浜松にて同人誌「のいず」を創刊。また、大学の先輩で寺山修司への想いを同じくする遠藤若狭男主宰の「若狭」にも創刊より参加。私生活では、卒業後に就職した会社でパワーハラスメントを受け、休職後退職。平成27年5月死去。句集出版から2年後のことである。享年36歳。

訃報は、SNSにて流され、若き新鋭作家の死に俳壇中が衝撃を受けた。雑誌やネットには、多くの追悼文が寄せられた。一周忌に「天為」同人の津久井紀代氏が「こころが折れた日」と題して『革命前夜』の論を展開。さらに5年後には、津久井紀代氏が代表をつとめる「天晴」にて澤田和弥追悼特集を組んだ。同年、筑紫磐井氏が『俳句四季』の「俳壇観測」にて澤田和弥論を発表し話題となる。筑紫磐井氏の運営する「BLOG俳句新空間」でも特集が組まれた。そのような流れのなかで、「天為」の後輩で和弥とは同世代にあたる渡部有紀子氏が『澤田和弥句文集』の制作を決意。資料を集め、クラウドファンディングにて寄付を募り、数年を経て出版に至った。気が付けば死後10年に近い月日が経過していた。俳壇が和弥を忘れないようにという思いと同時に、今の若手俳人にもその存在を知って欲しいという思いを強く感じた。

私が和弥と出会ったのは、彼がまだ20代の頃であった。がっしりとした体格からこぼれる笑顔にはまだ学生の雰囲気が残っていた。お互いに人見知りする性格のため、ぎこちない会話を交わした。ところが、お酒を飲むと私も和弥も陽気な性格となる。カラオケでは大声で歌って踊って場を盛り上げた。その後、俳句のイベントで会った時には、昔からの知り合いのように軽口などを叩き合っていた。

印象に残っているのは、第一句集出版前の超結社句会の吟行の時である。げっそりと痩せてしまった和弥が、深く帽子を被り俯いて歩いていた。話しかけると、休職中であることや足を病んでいることなどをぽつりぽつりと語った。昼食のインド料理店では、激辛のカレーを黙々と啜っていた。どのぐらい辛いのかと一口舐めさせて貰った。辛いというよりは激痛であった。ナンも食べずにひたすら辛い汁を口に運ぶ和弥は、舌に走る激痛を確認しているかのように見えた。

それから数か月後、細かい文字がびっしりと書き込まれた葉書を貰った。映画の鑑賞文と共にそれに合わせた句が添えられていた。葉書は夫にも届いており、SF映画の鑑賞文であった。私のは『たんぽぽ』という映画のエロスのシーンについて細かく書かれていて、添えられた句もエロティックな内容である。夫は「女性にこんな葉書を送ってくるなんて」と憤慨していた。私が恋の句を詠むことを知っていて、そのイメージに合わせてくれたのだろう。浜松で休職中の和弥が何かを発信しようとしているのだけは伝わってきた。第一句集『革命前夜』出版は、その直後であったと記憶している。

最後に会ったのは、芝不器男俳句新人賞の公開選考会の時である。再びぽっちゃりとした丸顔に戻った和弥は、いつものような人懐こい笑顔を見せた。和弥の作品は、城戸朱理氏が熱心に推薦した。受賞には至らなかったが、嬉しかったのだろう。宴席では上機嫌で、創刊した「のいず」に卑猥な俳句を発表したことを語った。サービス精神旺盛な和弥はその一句を披露。〈きみの肛門はそろそろ夏ですね 和弥〉。みながコメントに困っていると、「じゃあ、これはどうかな」と数年前に「週刊俳句」に発表した、〈ママ今日の松茸が大きすぎるよ 和弥〉を披露。これには、みな手を叩いて大笑いした。亡くなる一年程前のことであった。

冷やかに傷を舐め合ふ獣かな 澤田和弥

第一句集『革命前夜』に収められている句である。群れを作る獣は仲間が傷を負った際には傷を舐め、助け合う習性がある。傷があまりにも深手の場合には、群れに置いてゆかれ孤独な死を待つことになる。傷を負ったもの同士が傷を舐め合えば共倒れになることもある。人間関係において「傷を舐め合う」ことは、あまり良い意味では用いられない。敗者同士が慰め合っても前には進まないからだ。恋愛でも傷ついたもの同士が淋しさを共有し慰め合ったところで、一時の応急処置に過ぎないと見なされる。

掲句が恋の句であると感じたのは〈傷を舐め合ふ〉という表現からである。また、このたび出版された『澤田和弥句文集』に収められた句集未収録の恋の句を抜き出すなかで、その直感は確信に変わっていった。

『革命前夜』には、恋の句がいくつかあるのだが、虚なのか実なのか分かりかねる内容となっている。映画を観て俳句を詠むこともある作者なので、文芸上の恋もまぜてあるのだろう。

中年の女を愛す余寒なり

チューリップ植ゑて結婚する予感

初日記夫の手による見知らぬ名

嫁ぎきて冬めく人となりにけり

中年の女を本当に愛したのではなく、願望だろうか。〈余寒〉に少々の迷いとともに予感の意味が込められている。結婚は、幸せの象徴であるチューリップからの予感。〈初日記〉の句は、妻視点での句であり、ドラマの一場面のような構成である。〈嫁ぎきて〉の句は、いったい誰のことなのだろうか。句集には、妊婦の句や父親の視点の句がある。親族か友人の結婚生活を描写し、自分のなかの物語に組み込んだのだ。

和弥の恋の句は、妄想と思われる句が多いのだが、句集未収録の句と並べてみると生々しい現実が見えてくる。

和弥の恋を読み解くには、母の句も語らなくてはならない。

水草生ふ母つよき人もろき人

茄子漬や母が捨てたる男など

句集に収録されている母の句もどこまでが本当の母の描写なのか分からない。どこか寺山修司の作品上の「母」を思わせる内容である。

母の日に母を想ひて自慰耽る

母とわが吐息からませ毛糸編む

たらちねの母の蒲団に寝転がる

句集未収録の句だが、母に対する性愛が詠まれている。実際の母ではなく、母なるものへの憧れなのだと理解したい。

母ちやんのやうなトマトをもぎりけり

葉牡丹がやがて胎児となる日まで

はち切れそうな真っ赤なトマトは、太陽の化身のようでもあり、熟した果実にはエロスを感じさせる。紫に広がる葉牡丹の襞は女性器を連想させ、その奥からは花芽が生まれる。胎児は葉牡丹であると同時に自分自身でもある。母体回帰願望を詠んだのだ。

和弥の母体回帰願望とエロスには密接な関係がある。

恋愛に至らぬ二人白子食ふ

春の湯やつんと反り立つ乳二つ

朝顔を愛でたる人の股かをる

精液を呑むひととをり蝶の昼

恋には至らない二人が何気なく食べている白子は魚の精巣である。白くどろりとした精巣の液が、恋人未満の相手の口中にも広がっていることを想像するとエロティックである。女友達に対する鬱鬱とした性欲が滑稽に描かれている。大学時代にも会社員時代にも、恋人はいたのだろう。ある時は、一緒に湯に浸かりつつ、乳房を愛でた。反り立つ乳を見る脳裏には、幼き日に見た母の乳房が重なってくる。しゃがみ込んで朝顔を見る恋人の股から流れる匂いは、懐かしい香りがしたのだ。花に潜り込む虫のように、股の香りに誘われて潜り込みたい欲求が生じたのではないか。なぜならば、自分は女性の股から生まれてきたのだから。鬱鬱とした性欲は、生への欲求に繋がってゆく。死への憧れと並行して湧く生への憧れ。自分への愛の証として精液を呑んでくれた恋人を愛おしいと思いつつも、蝶のようにひらひらとして現実感がない。蝶の羽が実を結ばない花びらのように過ぎ去ってゆく。白子も精液も自分の分身であり、母なる存在である女性の体内に入ってゆく。なのにどこか虚しい。

文学を志す和弥にとって恋を詠むことは、生の表現の一つであった。生を突き詰めていくとエロスがあり、その先には死があった。

朱夏そしてわが詩に恋の多きこと

中村草田男の〈毒消し飲むやわが詩多産の夏来る〉を意識した句。和弥の恋の句は、春から夏に集中している。死と再生の季節の循環を思えば当然のことだ。虚実ない交ぜの恋の句のなかで、秋と冬の句には真実があるのではないか。

秋の星眺め人待つ坂の上

枯葉踏む浅瀬に遊ぶ子のやうに

たはむれに足ふれあひてこたつかな

唇に唇重ねて冬のはじまりぬ

手袋を外してつなぐ指輪の手

今すぐに声を聞きたき賀状かな

甘い表現は、のろけ話を聞かされた気分にさせられる。評価が分かれるところではある。だが、素朴な青年の恋の句として好感が持てる。これらの句には虚がないからだ。無理をしていない等身大の作者の姿が見えてくる。

また、真実の恋人は、春にも存在する。

佐保姫は二軒隣の眼鏡の子

佐保姫の唇に人さし指入れる

佐保姫の髪の香りに眠りけり

佐保姫がたとへこの方だとしても

佐保姫とは、春を司る女神のことである。平城京の東方にある佐保山は、五行説の春の方角に位置するため、神格化して春の女神とした。和歌の世界では、霞の衣を織り、柳の糸を染め、花を咲かせる神として詠まれている。和弥は、その佐保姫を自分の恋人に重ね合わせて詠んだ。眼鏡の子は、初恋の相手だろうか。アニメや漫画で「眼鏡っ娘」が流行ったことも背景にあるのかもしれない。〈二軒隣〉という具体的な表現が幼馴染の少女を思わせる。唇に入れる人差し指は、相手の内部に入りたい欲求であり、愛撫でもある。そして恋人の髪の香りに包まれて眠る安らぎ。佐保姫は、恋人を神格化した表現であると同時に、理想でもある。〈たとへこの方だとしても〉は、交際を重ねるうちに生じたズレを詠もうとした。思っていたのとは少し違うけれども、それでも愛そうとしたのだ。佐保姫として描かれた恋人の手触りには現実感がある。

眼鏡して春の女神は裸身なり

きみといふ裸の春に出逢ひけり

永き日の裸のままの二人かな

佐保姫との逢瀬に関わる句である。〈永き日〉の句は、日野草城の初夜を描いた連作「ミヤコホテル」のなかの一句、〈永き日や相触れし手は触れしまま〉を思わせる。佐保姫は、初体験の相手であり永遠の恋人なのだろう。

恋猫の声に負けざる声を出す

泣くための口づけが欲し秋ぐもり

猫のように獣のように絡み合う逢瀬は、傷を舐め合うかのようであったのだ。快楽の声は、いつしか泣き声に変わってゆく。恋人の裸体は、母なるものを思わせ、赤ん坊のように甘えることのできる安らぎだった。口づけもまた、傷を癒す行為の一つであり、泣くことで傷をさらけ出すことができた。死の季節である冬へと向かう〈秋ぐもり〉は、鬱の前兆であった。

冷やかに傷を舐め合ふ獣かな 澤田和弥

掲句は、一見すると恋の句とはみなされない。晩秋の冷たい空気のなかで、傷を舐め合う獣の命が儚げに映る。獣とは、自分自身のことであり、恋人との逢瀬を客観的に眼差して詠んだのではないか。傷を舐め合える恋人を必要としつつも、満たされない思いや虚しさがあったのだ。

和弥の恋の句には、恋と性欲と母への愛といった葛藤がある。そして詩というものの根源を探るなかで、「エロスとタナトス」へと行き着く。生きることへの情動である性欲を詠むことで生にしがみつこうともがいた。エロスの姿を突き詰めようとすればするほど、死への憧れが加速していった。

冴返るほどに逢ひたくなりにけり

死を迎える数か月前に詠んだ句である。逢いたかったのは誰だったのか。死が前提だとすれば敬愛する寺山修司か。特定の誰かではなく、それまで出会った全ての人のようにも思える。もしかしたら、永遠の恋人である佐保姫かもしれない。

(篠崎央子)

【篠崎央子さんの句集『火の貌』はこちら↓】

【執筆者プロフィール】

篠崎央子(しのざき・ひさこ)

1975年茨城県生まれ。2002年「未来図」入会。2005年朝日俳句新人賞奨励賞受賞。2006年未来図新人賞受賞。2007年「未来図」同人。2018年未来図賞受賞。2021年星野立子新人賞受賞。俳人協会会員。『火の貌』(ふらんす堂、2020年)により第44回俳人協会新人賞。「磁石」同人。

2020年10月からスタートした「ハイクノミカタ」。【シーズン1】は、月曜=日下野由季→篠崎央子(2021年7月〜)、火曜=鈴木牛後、水曜=月野ぽぽな、木曜=橋本直、金曜=阪西敦子、土曜=太田うさぎ、日曜=小津夜景さんという布陣で毎日、お届けしてきた記録がこちらです↓

【篠崎央子のバックナンバー】

>>〔154〕桐の実の側室ばかりつらなりぬ 峯尾文世

>>〔153〕白芙蓉今日一日は恋人で 宮田朗風

>>〔152〕生涯の恋の数ほど曼珠沙華 大西泰世

>>〔151〕十六夜や間違ひ電話の声に惚れ 内田美紗

>>〔150〕愛に安心なしコスモスの揺れどほし 長谷川秋子

>>〔149〕緋のカンナ夜の女体とひらひらす 富永寒四郎

>>〔148〕夏山に噂の恐き二人かな 倉田紘文

>>〔147〕これ以上愛せぬ水を打つてをり 日下野由季

>>〔146〕七夕や若く愚かに嗅ぎあへる 高山れおな

>>〔145〕宵山の装ひ解かず抱かれけり 角川春樹

>>〔144〕ぬばたまの夜やひと触れし髪洗ふ 坂本宮尾

>>〔143〕蛍火や飯盛女飯を盛る 山口青邨

>>〔142〕あひふれしさみだれ傘の重かりし 中村汀女

>>〔141〕恋人はめんどうな人さくらんぼ 畑耕一

>>〔140〕花いばら髪ふれあひてめざめあふ 小池文子

>>〔139〕婚約とは二人で虹を見る約束 山口優夢

>>〔138〕妻となる人五月の波に近づきぬ 田島健一

>>〔137〕抱きしめてもらへぬ春の魚では 夏井いつき

>>〔136〕啜り泣く浅蜊のために灯を消せよ 磯貝碧蹄館

>>〔135〕海市あり別れて匂ふ男あり 秦夕美

>>〔134〕エリックのばかばかばかと桜降る 太田うさぎ

>>〔133〕卒業す片恋少女鮮烈に 加藤楸邨

>>〔132〕誰をおもひかくもやさしき雛の眉 加藤三七子

>>〔131〕海苔あぶる手もとも袖も美しき 瀧井孝作

>>〔130〕鳥の恋いま白髪となる途中 鳥居真里子