常見陽平

『50代上等! 理不尽なことは「週刊少年ジャンプ」から学んだ』

(平凡社新書、2024年)

世代が背負う宿命というものがある。50代に入ってからしみじみとそれを感じているなか、タイトルに強烈に惹かれて迷わず買ってしまった本を紹介したい。

今回は俳句を作る際の参考になる本とは正直言いがたい。50代の俳人のトリセツと考えてもらうと良いかもしれない。

第一章「50代の憂鬱」では、‘いつの間にか「ソフト老害」になっている件’や‘「自己責任グセ」が止まらない’など小見出しだけで読みたい気持ちがもう止まらない。ここでは日々感じている50代の憂鬱が綴られる。なにゆえこの世代は生きにくさを感じているのかを様々な角度から論じており、その原因の一つを境遇の「振れ幅」としている。組織や世の中における自分の地位が段々決ってくるなか、周囲との差が激しくなってくることは確かである。

どの世代でも何らかの生きにくさはあり、社会的地位もいずれは差が出てくるものなので、なぜ今の50代だけがそうなのかを他の世代と比較する著述もあったらもっとここで紹介しやすかった気はする。しかしそれを打ち破る魅力がこの本にはあった。

本書は愚痴を綴った本では決してない。上記の背景を踏まえて第二章では希望を持たせる方向に急転換、ポジティブなとらえ方やどうすればもっと楽しく過ごせるかを身近な行動から提案してくれている。第三章「50代の処世術」では未来を見据えてこの世代が社会に対して果たすべき役割を明らかにしている。そして最終章は世の中に対して50代がもっと役に立つための提言がなされている。

『アンパンマン』がアニメ化されヒットしたのはやなせたかし先生が60代の時であったという話も励みになった。といっても『アンパンマン』の原形が誕生したのはその20年ほど前のこと。顔をちぎって食べさせるなんて怖いからやめた方がいいと言われ続けたが、決して考えを曲げずに貫いていたところ子どもたちが先に見つけて人気に火がついたのだから、高年齢だったら何でも良いというわけではないということも肝に銘じておきたい。

俳句の世界でも40代までは「若手」として持ち上げられ、卒業した途端に「で、あなたは何をしてきたの?これから何をするの?」という問いかけが重くのしかかる。この問いは急に発生したわけではなくもっと若いうちに解決できたものかもしれない。答えを見つけられず、これという実績も見つけられなかったのは自己責任…とすることもできるが、ここまで生きてきた知見を生かして今しかできないことをやれば良いのだ。

(吉田林檎)

【林檎の本 #2】

常見陽平『50代上等! 理不尽なことは「週刊少年ジャンプ」から学んだ』(平凡社新書)

著者:常見陽平 1974年生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。リクルート、バンダイ、フリーランス活動等を経て現在は千葉商科大学国際教養学部准教授。いしかわUIターン応援団長、評論家、社会格闘家としても活動中。著書に『なぜ、残業はなくならないのか』(祥伝社新書)、『僕たちはガンダムのジムである』(日経ビジネス人文庫)など。

【執筆者プロフィール】

吉田林檎(よしだ・りんご)

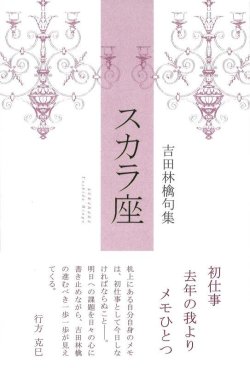

昭和46年(1971)東京生まれ。平成20年(2008)に西村和子指導の「パラソル句会」に参加して俳句をはじめる。平成22年(2010)「知音」入会。平成25年(2013)「知音」同人、平成27年(2015)第3回星野立子賞新人賞受賞、平成28年(2016)第5回青炎賞(「知音」新人賞)を受賞。俳人協会会員。句集に『スカラ座』(ふらんす堂、2019年)。

【吉田林檎さんの句集『スカラ座』(ふらんす堂、2019年)はこちら ↓】

【吉田林檎のバックナンバー】

>>〔145〕山彦の落してゆきし椿かな 石田郷子

>>〔144〕囀に割り込む鳩の声さびし 大木あまり

>>〔143〕下萌にねぢ伏せられてゐる子かな 星野立子

>>〔142〕木の芽時楽譜にブレス記号足し 市村栄理

>>〔141〕恋猫の逃げ込む閻魔堂の下 柏原眠雨

>>〔140〕厄介や紅梅の咲き満ちたるは 永田耕衣

>>〔139〕立春の佛の耳に見とれたる 伊藤通明

>>〔138〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子

>>〔137〕湯豆腐の四角四面を愛しけり 岩岡中正

>>〔136〕罪深き日の寒紅を拭き取りぬ 荒井千佐代

>>〔135〕つちくれの動くはどれも初雀 神藏器

>>〔134〕年迎ふ山河それぞれ位置に就き 鷹羽狩行

>>〔133〕新人類とかつて呼ばれし日向ぼこ 杉山久子

>>〔132〕立膝の膝をとりかへ注連作 山下由理子

>>〔131〕亡き母に叱られさうな湯ざめかな 八木林之助

>>〔130〕かくしごと二つ三つありおでん煮る 常原拓

>>〔129〕〔林檎の本#1〕木﨑賢治『プロデュースの基本』

>>〔128〕鯛焼や雨の端から晴れてゆく 小川楓子

>>〔127〕茅枯れてみづがき山は蒼天に入る 前田普羅

>>〔126〕落葉道黙をもて人黙らしむ 藤井あかり

>>〔125〕とんぼ連れて味方あつまる山の国 阿部完市

>>〔124〕初鴨の一直線に水ひらく 月野ぽぽな

>>〔123〕ついそこと言うてどこまで鰯雲 宇多喜代子

>>〔122〕釣銭のかすかな湿り草紅葉 村上瑠璃甫

>>〔121〕夜なべしにとんとんあがる二階かな 森川暁水

>>〔120〕秋の蚊の志なく飛びゆけり 中西亮太

>>〔119〕草木のすつと立ちたる良夜かな 草子洗

>>〔118〕ポケットにギターのピック鰯雲 後閑達雄

>>〔117〕雨音のかむさりにけり虫の宿 松本たかし

>>〔116〕顔を見て出席を取る震災忌 寺澤始

>>〔115〕赤とんぼじっとしたまま明日どうする 渥美清

>>〔114〕東京の空の明るき星祭 森瑞穂

>>〔113〕ねむりても旅の花火の胸にひらく 大野林火

>>〔112〕口笛を吹いて晩夏の雲を呼ぶ 乾佐伎

>>〔111〕葛切を食べて賢くなりしかな 今井杏太郎

>>〔110〕昼寝よりさめて寝ている者を見る 鈴木六林男