【第5回】

茶花の心

「即興」対「構成」「造型」

感動と表現との間の距離が可能なかぎり最短であること、それが「即興」だ。その距離が大きくなるにつれて、そこに句案とか趣向とかいった作家の作為が介在する。俳句の制作の中に、西洋の美学流に構成とか造型とかいった観念を持ち込もうとする人は、それだけ「即興感偶」から来る作品の品、格、位から遠ざかる。芭蕉はそのような俳句の作品の品を、「物の見えたる光」がその中に消えずに残っているものと見た。

昭和五〇年(一九七五年)『すばる』誌上で、山本健吉は「軽み」論を連載する。俳句の本質に滑稽と挨拶を説いてデビューを飾った彼は、語り残した「即興」を「軽み」と言い換えて晩年盛んに論じた。

この文章に言う「構成」とは、「主知的構成」を説いた山口誓子、「造型」とは、「俳句造型論」を説いた金子兜太のことを標的としていたのだろう。生前語ることがなかった高柳重信のことも念頭にあった可能性はある。誓子は健吉評論の仮想敵であり、兜太については、社会性俳句論議でばっさり切り捨てて以来、無視しきっている。

俳句の「前衛」や「構成」といった議論が消え、俳壇の古典回帰が明瞭になった一九七〇年代、健吉と同じ見方に立っていたのは、能村登四郎である。登四郎は、昭和四九年十月の『鷹』創立十周年号でこう総括している。石田波郷亜流のチマチマ、ジメジメした境涯俳句から脱すべく、新時代の社会性を取り上げた社会性俳句が、結局は残らなかった事情を、「思想性を盛り込むことの急なあまりに作品が散文性から離れられず、短詩型文学として結実しないものが多かったからであった。短詩形文学の表記はもっと感性的な把握法が用いられなければ、いかにその主張や思想がきびしくても所詮人を搏つものが乏しい」(今瀬剛一「能村登四郎ノート[二五八]」『対岸』二〇二三年六月号)。

茶花の「即興」

さて、「即興」を晩年の主題とした健吉は、茶席のデコレートである茶花(ちゃばな)について、こう言っている。

立花は巧を尽して重苦しく、生き生きした即興性に乏しい。だが、生花は、即興性を尊ぶのである。花の生命の輝きさえ掴めば、あとはそれを損わないことを心がけて、速やかに生けるまでである。「生ける」とは「生かす」ことで、この言い方に花の命への愛惜を籠めている。姿を軽やかに生けるとは、後に蕉風俳諧の究極境としての「軽み」の理念に通ずるものだ。

(『天際の借景』)

そこで、しばらく茶花についてみておこう。茶花は千利休による「花は野にあるように」という教えから、華美なものは使わない。「投げ入れ」という生け方が原則とされ、季節ごとの風情や時の移ろいを表現し、ささやかにお茶席を飾る。野の花を摘んで生けるのが理想で、自宅の庭で育てたものを飾るのが次善の策である。花は満開のものではなく、つぼみやもうすぐ花びらが開きそうなものを使う。不完全さの中に美を見出すのが茶道の精神だと岡倉天心が言ったことは既に書いた。時の流れそのものが主題なのである。

自然からそのまま持ってきたような枝ぶりや姿を意識し、花入れに生けるものとされ、花は必ず奇数とされる。花入れには素朴な美しさのある備前焼や信楽焼、竹のものが相性が良く多用される。暑い季節には、籠に入れるのが通例である。椿や槿は特に茶花に愛用される。椿は園芸品種の王者で多種多様だが、小ぶりな侘助や馥郁とした玉椿が珍重される。華美にならない品格がポイントである。槿の場合、一日花の涼やかさが、茶席には似つかわしい。

どうであろう。時の流れこそが、茶花の精神であったということになれば、分類を排して時の流れの中に、季題を置いて絵巻物のように語った虚子『新歳時記』は、まさにこれを主題とした点で通い合う。

「軽み」を軽蔑することの軽薄

この連載の副題では、季語・季題をフィクションだとした。これは逆説的な言葉の選択である。利休にしても芭蕉にしても、そして虚子にしてもアート(人工)よりネイチャー(自然)を標榜している。しかし、このネイチャーが曲者で、単純な自然現象の推移や温暑冷寒を感知する自然観から、生活的意義や美的情感を負った「季節感」として成立してくるのには、心の転回という「しかけ」があると言うことなのである。

あるがままの自然を、茶室で完璧に再現するものではない。ごく一部から自然の本質と思うものを切り取り、自然を装ったしなやかな手つきでさりげなく提示される。短い俳句の器の中で、景物の生命たる「物の見えたる光」を掬い取ってみせる。その方法も同工なら、それを支える精神も、流れ流れて二度と戻らない、折り目正しき季節の流れというものであった点で、「志」を共有している。

私はこの手の話をする時、健吉が兄事した小林秀雄の「お月見」(『考へるヒント』)をいつも思い出す。小林が知人から聞いた話で、京都の嵯峨で仲秋の名月の日、月見などにはおよそ関心のない若い会社員たちが、はじめは賑やかな酒盛りをやっていたが、そのうちの一人が山の上にかかる名月に眼と止めると、他もこれに釣られ出し、皆しばらく名月に吸い込まれて黙ってしまった。居合わせたスイス人が、この座の雰囲気に驚き、「今夜の月には何か異変があるのか」と怪訝な面持ちで質問したという。

小林は、こういう自然への感じ方を、近代化し合理化した現代の文化をいう場合、ひどく馬鹿げた恰好になるとしながら、こう言っている。

新しい考へ方を学べば、古い考へ方は侮蔑できる。古い感じ方を侮蔑すれば、新しい感じ方が得られる、それは無理な事だ、感傷的な考へだ

かつて俳句の古典性をさんざん排撃したモダニストぶりはどこへやら、自身の俳句を芭蕉につらなるものだと言い出した誓子(『現代俳句ハンドブック』)や、前衛の精神や態度は今も大切だと政治家のような詭弁を弄しながら、一茶に耽溺した兜太(『荒凡夫一茶』)らの、変転し去った晩年の姿を知るに及んで、この二人を教祖とした古典への「侮蔑」への新しさに狂奔した者たちの無残さは、小林秀雄が抉ってみせる、「感傷」の成れの果てだと思い知らされるのである。

白椿落ち際の錆まとひそめ 能村登四郎

山椿さはに見たりき利休の忌 森澄雄

底紅や俳句に極致茶に極致 阿波野青畝

【執筆者プロフィール】

井上泰至(いのうえ・やすし)

1961年、京都市生まれ。上智大学文学部国文学科卒業。同大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。博士(文学)。現在、防衛大学校教授。著書に『子規の内なる江戸 俳句革新というドラマ』(角川学芸出版、2011年)、『近代俳句の誕生ーー子規から虚子へ』(日本伝統俳句協会、2015年)、『俳句のルール』(編著、笠間書院、2017年)、『正岡子規ーー俳句あり則ち日本文学あり』(ミネルヴァ書房、2020年)、『俳句がよくわかる文法講座: 詠む・読むためのヒント』(共著、文学通信、2022年)、『山本健吉ーー芸術の発達は不断の個性の消滅』(ミネルヴァ書房、2022年)など。

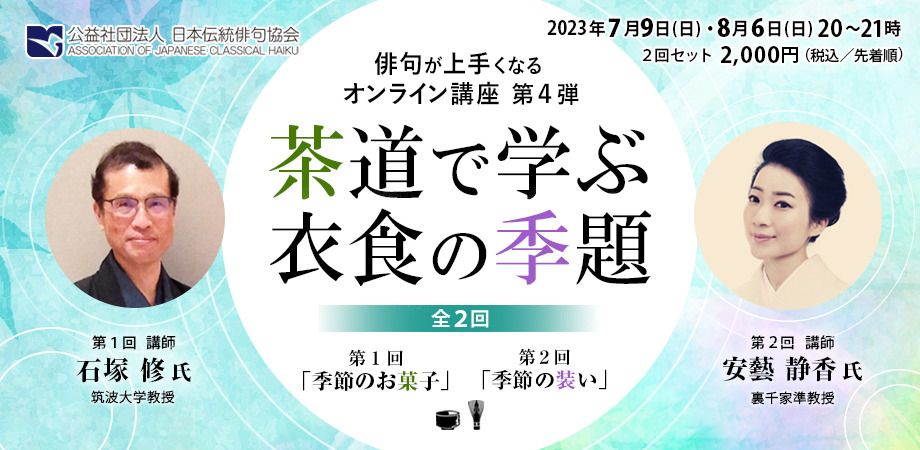

【井上泰至「茶道と俳句」バックナンバー】

◆第1回 茶道の「月並」、俳句の「月並」

◆第2回 お茶と水菓子―「わび」の実際

◆第3回 「水無月」というお菓子―暦、行事、季語

◆第4回 茶掛け―どうして芸術に宗教が割り込んでくるのか?

【井上泰至「漢字という親を棄てられない私たち」バックナンバー】

◆第1回 俳句と〈漢文脈〉

◆第2回 句会は漢詩から生まれた①

◆第3回 男なのに、なぜ「虚子」「秋櫻子」「誓子」?

◆第4回 句会は漢詩から生まれた②

◆第5回 漢語の気分

◆第6回 平仮名を音の意味にした犯人

【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】