秋櫻子の足あと

【第6回】(全12回)

谷岡健彦

(「銀漢」同人)

医学生時代の秋櫻子が、「ホトトギス」への投句を始める前に、しばらく松根東洋城が主宰する「渋柿」で俳句の手ほどきを受けていたことは、彼の句業を検討する際に留意しておいた方がよい事実だろう。虚子の目指すところとは異なる秋櫻子の詠みぶりは、すでに初学の時点で種を蒔かれていたものかもしれないのである。

1920年、秋櫻子は「渋柿」の赤城山吟行に参加している。『水原秋櫻子全集』(講談社)の作家論の巻に収められた文章によれば、秋櫻子は、このとき初めて大場白水郎という俳人の名を耳にしたそうである。ある吟行参加者が、「渋柿」の柏舟という若手と、三田俳句会出身の白水郎との比較を始めたところ、東洋城は即座に「それは白水郎の方がうまい」と断じたらしい。秋櫻子は、このように他結社の主宰からも一目置かれている白水郎に畏敬の念を覚えたという。

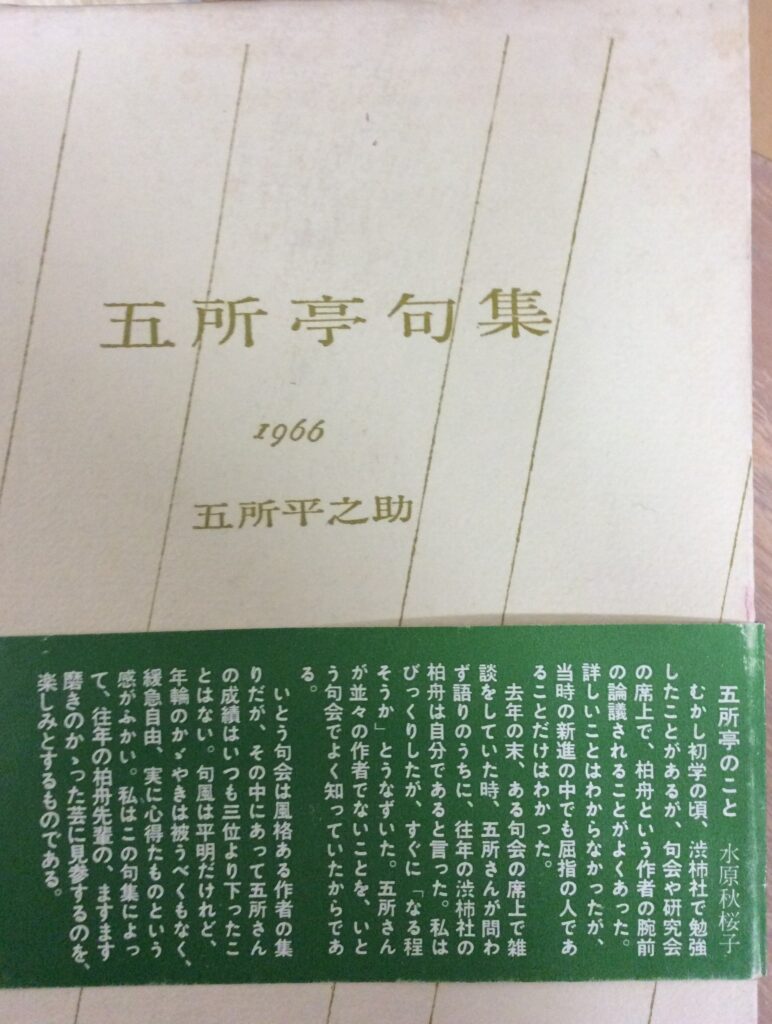

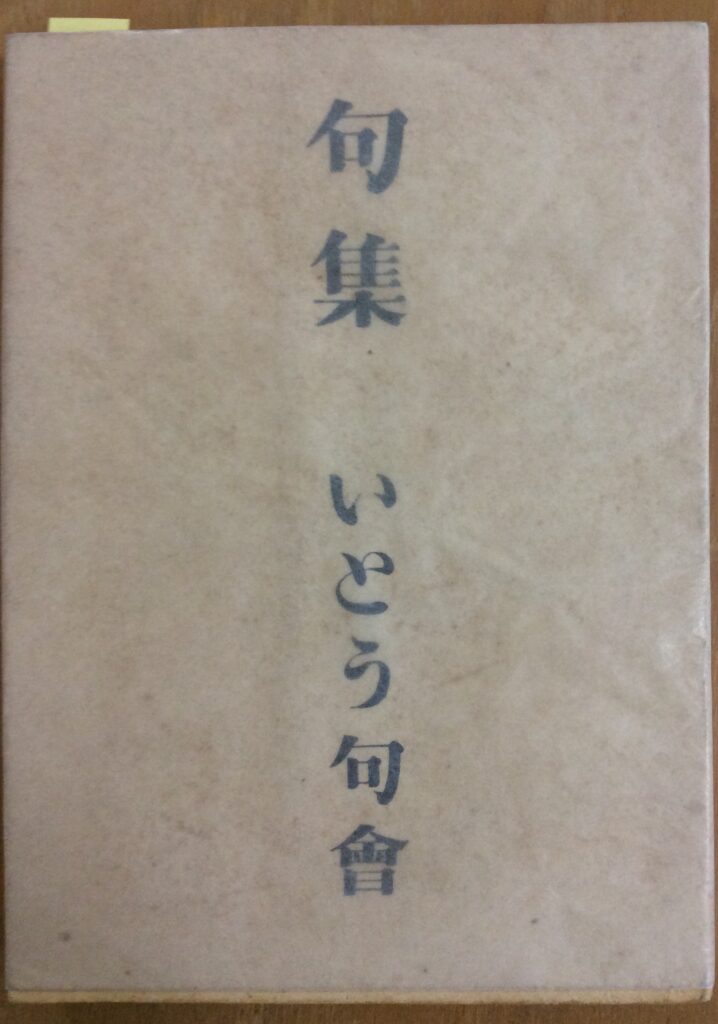

この吟行からほどなくして、秋櫻子は「渋柿」から「ホトトギス」に移るのだが、人の縁というものは面白い。20年ほどの歳月を経た後、秋櫻子は柏舟や白水郎と定期的に句座を囲むことになる。久保田万太郎を宗匠として渋谷のいとう旅館で開かれていた、いとう句会に3人は顔をそろえたのだった。ちなみに、柏舟とは映画監督の五所平之助が学生時代に用いていた俳号であり、秋櫻子は平之助の第一句集『五所亭句集』(1966年、牧羊社)の帯に文を寄せている。

いとう旅館があったのは大和田町、現在の町名で言えば桜丘町である。JR渋谷駅の西口を出て、玉川通りを池尻大橋方面へと折れると左手に広がる一画だ。いとう旅館を一度訪れたことのある戸板康二でさえ、1987年刊行の『句会で会った人』(富士見書房)のなかで、「この町は、今よく車で走りぬけるが、すっかり街並が変わっていて、どのへんにあったのかは、見当がつかない」と述べているくらいだから、わたしなどがいま周辺をぶらついてみたところで、往時の町の面影をつかめるはずがない。

いとう旅館が戦災で焼失すると会場を田園調布の渋沢秀雄邸に変え、1963年に久保田万太郎が逝去した後も会はしばらく続いたようだ。出席者は、万太郎、白水郎、秋櫻子、平之助、秀雄のほか、久米正雄、川口松太郎、伊志井寛、小島政二郎、徳川夢声など非常に個性的な面々である。この会が1947年に出版した句集に、会の一員でもある随筆家の高田保が寄せた序文がふるっている。高田に言わせれば、いとう句会の連衆は「俳句では食つてゐないが、人を食つてゐる手合」だそうだ。俳人の切磋琢磨の場というよりも、各界の風流人が集うサロンとしての色合いが濃い句会だったのだろう。

秋櫻子は、この「人を食つてゐる手合」との句座を大切にしていたようだ。「俳句で煮しめた貌」というエッセイによると、いとう句会には他人から誘われて出席し始めたのだったが、「しまいには無欠席という勉強ぶりを示すようになった」らしい。話題の豊富な文化人たちとの談論が楽しかったからであろうが、精勤の理由はそれだけではない。「馬酔木」の主宰となった秋櫻子は、自分の句をきびしく見てくれる選者が身近にいないのを不安に感じていた。少々無理のある表現をしても、同じ結社の読み手ならば、なんとなく意図を察してくれる。「俳句で煮しめた貌」から秋櫻子自身の言葉を引こう。「いとう句会には、万太郎、白水郎という専門作者の他に、判定がきびしくしかも正確である人達が多かった。私はその判定によって、自分の作句の無理を矯正しようと試みたのであった」。

また、いとう句会への出席は、秋櫻子の俳句の題材を広げもした。久保田万太郎や川口松太郎との親交がなかったならば、後年、明治座や歌舞伎座から秋櫻子のもとに筋書(パンフレット)に載せるための俳句の依頼など来なかったのではなかろうか。有働亨は、『秋櫻子俳句365日』(梅里書房)のなかで、「四谷怪談」の前書がある<鰻掻去りたるあとのいなびかり>という句を取り上げて、「秋櫻子は大の歌舞伎好きだったが、俳句の上でこれを詠むことは東洋城、万太郎、風生の影響」と言い切っている。ちなみに、「歌舞伎を観たのはわずか数回」と公言する藤田湘子は、『秋櫻子の秀句』(小沢書店)のなかで、芝居を詠んだ秋櫻子の句は余技にすぎぬと切り捨てる。一方、『能村登四郎の百句』(ふらんす堂)で能村研三が回想しているところによれば、登四郎は荻窪の秋櫻子の家を訪れると、俳句の話はあまりせず、もっぱら芝居談議に興じていたらしい。俳句はさておき、こと芝居に関して言えば、「愛されて師の近くを泳いで」いたのは登四郎の方だったようだ。

さて、有働亨が取り上げた「鰻掻」の句をはじめ、秋櫻子が芝居の筋書に寄稿した句ばかりを集めて編んだ句集がある。秋櫻子没後の1986年に刊行された『芝居の窓』(東京美術)がそれだ。上演される演目の名場面を手際よく詠み込みつつ、その時期に合致した季語をうまく取り合わせているのが目を引く。代表作と目される句はあまり収められていないのだが、秋櫻子の地金とも言うべき江戸の粋がぞんぶんに味わえる句集と言えよう。秋櫻子もまた、久保田万太郎や大場白水郎と同じく、東京に生まれて東京に育った俳人なのである。なかでも、わたしが感心したのは、1962年6月の明治座の筋書に掲載された次の一句だ。

もつれあひ影を一つに梅雨の蝶

一見すると、梅雨時の蝶の飛ぶさまを素直に詠みとめた写生句に見える。しかし、「夫婦善哉」という前書が付けば、どうだろう。季節こそ梅雨と真冬のちがいがあるものの、豊田四郎監督の映画のラストシーンで、主人公の柳吉と蝶子が、小雪のちらつく法善寺横丁を、ふたり背中を寄せ合って歩いてゆく姿がありありと目に浮かぶ。柳吉を演じた森繁久彌の名台詞「頼りにしてまっせ、おばはん」という声まで聞こえてきそうな気がするのだが、それはわたしが大阪生まれで大阪育ちのせいだろうか。

【執筆者プロフィール】

谷岡健彦(たにおか・たけひこ)

1965年生まれ。「銀漢」同人。句集に『若書き』(2014年、本阿弥書店)、著書に『現代イギリス演劇断章』(2014年、カモミール社)がある。

【「秋櫻子の足あと」のバックナンバー】

>>【第5回】麦秋の中なるが悲し聖廃墟

>>【第4回】馬酔木より低き門なり浄瑠璃寺

>>【第3回】来しかたや馬酔木咲く野の日のひかり

>>【第2回】伊豆の海や紅梅の上に波ながれ

>>【第1回】初日さす松はむさし野にのこる松

【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】