行く秋や抱けば身にそふ膝頭

太祇

三重大グループの研究によると日本の「夏の期間」が1982~2023年の42年間で約3週間長くなっているという。「夏の期間」はグループが設定したもの。体感通りの研究結果である。同様に「冬の期間」を調査したところほぼ変化がなかったため、春秋が短くなったということになる。報道では‘春秋は短く「二季化」進む’という見出しが目立った。

春秋がなくなったという嘆きはあちこちから聞こえてくる。昨年は緑のまま散ってしまった銀杏を多くみかけた。しかし、春秋はなくなってはいない。花は咲き、木々は色づき、今年も長袖ブラウスだけで過ごせる日が複数あった。研究も二季化が進むと言っているだけでなくなったとは発表していないのだ。ないことを嘆くより今あるものを大切にしたい。

「二季化」が進む→春秋がないと嘆く人に、「今日は秋日和だから秋を満喫しましょう」と教えてあげたい。もう晩秋ではあるけれど。

行く秋や抱けば身にそふ膝頭

この句にどうしようもなく惹かれてしまうのはなぜだろう。幼い頃よくこのような体勢をとっていた、その時の記憶が感情とともに鮮明に残っているからだろうか。

体育座り(三角座りなど別称がいくつかある)をして、何かを待っている。ぎゅっと脚を抱え込むとその分膝頭もわが身に寄り添ってくる。自分で自分を抱きしめる心もとなさ。身に添う膝頭は冷たかったものだ。そこに顔をのせてみたり、かじってみたこともある。強くかじるとその分痛かった。晩秋に限らずいつもやっていたことなのに、思い出す膝頭は必ず冷たい。その感覚が「行く秋」と響きあってしまったようだ。「秋深し」と感慨するでもなく、秋を惜しむでもない。過ぎ去ってしまおうとしている秋をただ見送ることしかできない諦観なのだ。

蕪村と同時代を生きた江戸の俳人、炭太祇による一句。200年以上前に詠まれた作品とは思えない古びない感覚で、最近作られたと言われれば信じてしまう人がいてもおかしくない。俳句に携わる者としてそういう作品を一句でも残せれば本望である。

掲句を収めた『太祇句選』は一周忌に刊行された。さらに三回忌の『石の月』、七回忌の『太祇句選後篇』に加えて三十三回忌追善集『その秋』まで出ており、仲間からの愛され方も理想の形である。

掲句のような感慨をもう一度体感すべく体育座りで膝を抱いてみようとしてみたが、すっかり体が硬くなってしまった。これはなんとかしようがあるのだから諦めてはいけない…ですよね?

『太祇句選』所収。

※表記は『名家俳句集』(1935年、有朋堂刊)に従いました

(吉田林檎)

【執筆者プロフィール】

吉田林檎(よしだ・りんご)

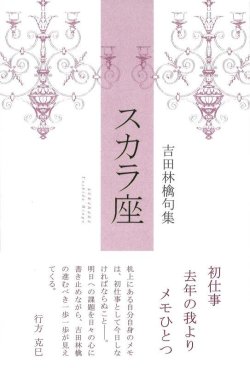

昭和46年(1971)東京生まれ。平成20年(2008)に西村和子指導の「パラソル句会」に参加して俳句をはじめる。平成22年(2010)「知音」入会。平成25年(2013)「知音」同人、平成27年(2015)第3回星野立子賞新人賞受賞、平成28年(2016)第5回青炎賞(「知音」新人賞)を受賞。俳人協会会員。句集に『スカラ座』(ふらんす堂、2019年)。

【吉田林檎さんの句集『スカラ座』(ふらんす堂、2019年)はこちら ↓】

【吉田林檎のバックナンバー】

>>〔175〕蛇口みな運動会の空を向く 堀切克洋

>>〔174〕うなじてふ寂しきところ稲光 栗林浩

>>〔173〕ぬかるみか葛かわからぬものを踏む 板倉ケンタ

>>〔172〕大鯉のぎいと廻りぬ秋の昼 岡井省二

>>〔171〕紙相撲かたんと釣瓶落しかな 金子敦

>>〔170〕蜻蛉のわづかなちから指を去る しなだしん

>>〔169〕赤富士のやがて人語を許しけり 鈴木貞雄

>>〔168〕コスモスの風ぐせつけしまま生けて 和田華凛

>>〔167〕【林檎の本#4】『言の葉配色辞典』 (インプレス刊、2024年)

>>〔166〕山よりの日は金色に今年米 成田千空

>>〔165〕やはらかき土に出くはす螇蚸かな 遠藤容代

>>〔164〕どうどうと山雨が嬲る山紫陽花 長谷川かな女

>>〔163〕短夜をあくせくけぶる浅間哉 一茶

>>〔162〕蟬しぐれ麵に生姜の紅うつり 若林哲哉

>>〔161〕手のひらにまだ海匂ふ昼寝覚 阿部優子

>>〔160〕はらはらと水ふり落とし滝聳ゆ 桐山太志

>>〔159〕夏蝶や覆ひ被さる木々を抜け 潮見悠

>>〔158〕菖蒲園こんな地図でも辿り着き 西村麒麟

>>〔157〕夏の暮タイムマシンのあれば乗る 南十二国

>>〔156〕かきつばた日本語は舌なまけゐる 角谷昌子

>>〔155〕【林檎の本#3】中村雅樹『橋本鷄二の百句』(ふらんす堂、2020年)

>>〔154〕仔馬にも少し荷をつけ時鳥 橋本鶏二

>>〔153〕飛び来たり翅をたゝめば紅娘 車谷長吉

>>〔152〕熔岩の大きく割れて草涼し 中村雅樹

>>〔151〕ふらここの音の錆びつく夕まぐれ 倉持梨恵

>>〔150〕山鳩の低音開く朝霞 高橋透水

>>〔149〕蝌蚪一つ落花を押して泳ぐあり 野村泊月

>>〔148〕春眠の身の閂を皆外し 上野泰

>>〔147〕風なくて散り風来れば花吹雪 柴田多鶴子

>>〔146〕【林檎の本#2】常見陽平『50代上等! 理不尽なことは「週刊少年ジャンプ」から学んだ』(平凡社新書)

>>〔145〕山彦の落してゆきし椿かな 石田郷子

>>〔144〕囀に割り込む鳩の声さびし 大木あまり

>>〔143〕下萌にねぢ伏せられてゐる子かな 星野立子

>>〔142〕木の芽時楽譜にブレス記号足し 市村栄理

>>〔141〕恋猫の逃げ込む閻魔堂の下 柏原眠雨

>>〔140〕厄介や紅梅の咲き満ちたるは 永田耕衣

>>〔139〕立春の佛の耳に見とれたる 伊藤通明

>>〔138〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子

>>〔137〕湯豆腐の四角四面を愛しけり 岩岡中正

>>〔136〕罪深き日の寒紅を拭き取りぬ 荒井千佐代

>>〔135〕つちくれの動くはどれも初雀 神藏器

>>〔134〕年迎ふ山河それぞれ位置に就き 鷹羽狩行

>>〔133〕新人類とかつて呼ばれし日向ぼこ 杉山久子

>>〔132〕立膝の膝をとりかへ注連作 山下由理子

>>〔131〕亡き母に叱られさうな湯ざめかな 八木林之助