秋櫻子の足あと

【第10回】(全12回)

谷岡健彦

(「銀漢」同人)

大江健三郎の長編小説の新作が読めなくなって久しい。2013年刊行の『晩年様式集』がほんとうに彼の最後の長編になってしまうかもしれない。タイトルとなっている「晩年の様式」とは、大江と親交のあったアメリカの比較文学研究者エドワード・サイードが用い始めた言葉なのだが、ここではその厳密な定義に深入りするのはやめておこう。注目したいのは、大江が『晩年様式集』以前から、昔の自作を読み直し、書き直すことを小説作法としてきていることだ。本作のなかで大江自身を思わせる主人公が「老作家の古めかしい繰り返し」と自嘲しているが、この書き方が彼の「晩年の様式」なのだろう。すでに何度も描かれてきた四国の森の景色や、障碍を持つ長男との暮らし、映画監督であった義兄の自死をめぐる思いなどがあらためて書き綴られる。すると、過去の大江の作品との間に複雑な共鳴が生まれ、言葉の意味が何重にも多層化されて読者に伝わってくるのである。わたしは『晩年様式集』をとても面白く読んだ。

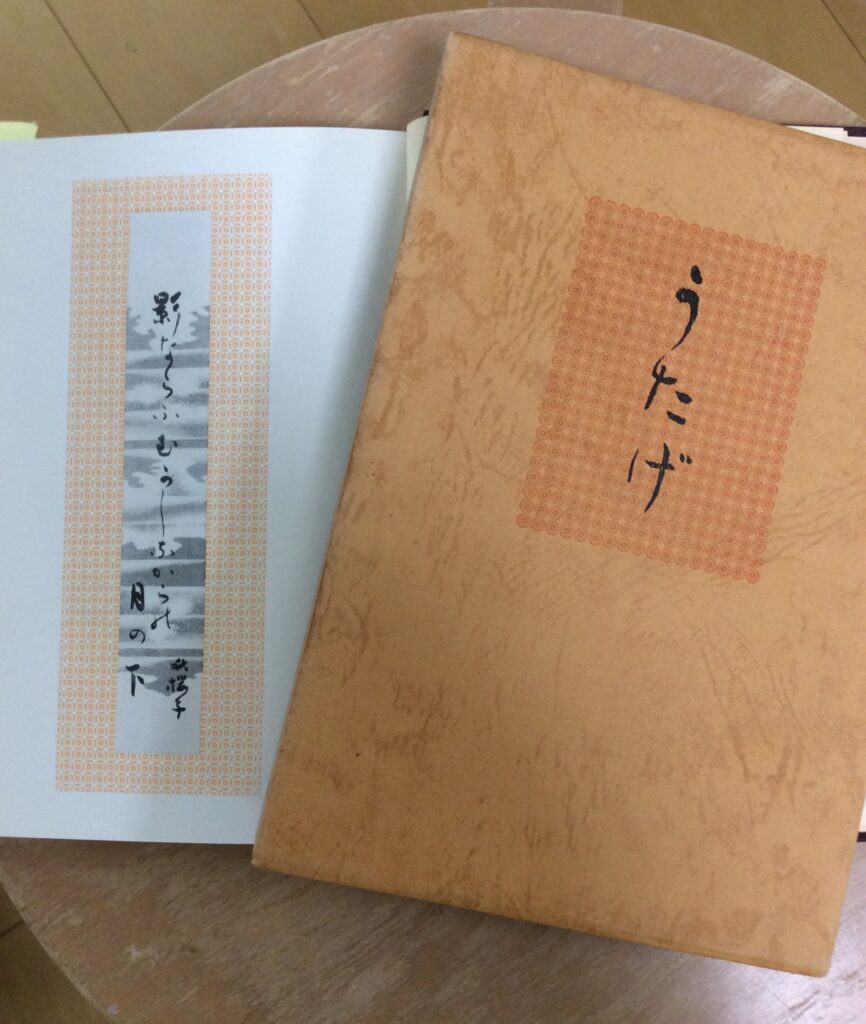

大江のこの小説の読後感と似たような印象を、秋櫻子の遺句集『うたげ』を通読したときにも抱いた。1981年に秋櫻子が病没してから5年後に刊行された句集で、生前最後の句集となった『蘆雁』以降の174句を収める。病床で作句もままならない時期もあったのだろう。第一句集の『葛飾』をはじめとして、500以上の句を収録した句集が8冊もある秋櫻子にしては、『うたげ』の収録句数はいかにも少ない。また、たいてい漢字二文字の題がついている秋櫻子の句集のなかで、平仮名ばかり三文字の題はきわめて異例だ。

遺句集の題を『うたげ』としたのは、しづ夫人の意向である。夫人は「あとがき」に次のように記している。「汚いこと、醜いもの、穢らわしいこと、哀しいことには、心を寄せぬ夫だった故、少しでも明るい句集名にしたく『うたげ』を選んだ」。注意したいのは、この直後に「近親の者と一夜を愉しんだ『うたげ』である」という一文が続くことだ。『うたげ』という題は、ひろく宴席全般を指すものではなく、夫人にとって忘れがたい特別な宴の思い出と結びついているのである。1979年の秋に近親者を集めて催された結婚60周年の祝宴がそれだ。秋櫻子は、この日のために<影ならぶむかしながらの月の下>という句を詠み、本金十三段霞の短冊に染筆して、出席者への贈り物としている。『うたげ』の口絵は、この短冊の写真である。

一見したところ、秋櫻子は自分たち夫婦の慶事を、とくに気負ったところなく詠んでいるように見えるが、この句の眼目となっているのは、上五の「影ならぶ」という措辞だろう。前回の拙稿で取り上げた<妻癒えて良夜我等の影並ぶ>をふまえているのである。すでに述べたように、1953年に夫人が10日間ほど病床に臥したときの作だ。この句を下敷きにすることで、あっさりとした詠みぶりの結婚60周年記念の句に秋櫻子が込めた思いは幾重にも増幅される。秋櫻子は、妻の快癒を祝った25年以上も前の自作を祝い事に合わせて「書き直し」、当時と変わらぬ思いやりをあらためて妻に伝えたのである。そして、しづ夫人はその句を遺句集の口絵に使って、亡夫を偲ぶよすがにした。ふたつの句が織り成す物語は、それぞれの句を単独で読むよりもずっと味わい深い。

残念なことに、この結婚60周年の祝宴の後、もはや秋櫻子にはあまり時間が残されていなかった。その年の12月、強い心臓発作に襲われ、3月まで東京女子医大に入院せざるをえなくなったのである。退院後も、自由な生活を取り戻せたわけではない。しづ夫人が「私の細腕では日毎の清拭さえ一人では出来ない。あちこち痛んだり痒くなったり、寸時も側を離れられない」と書いているところを見ると、秋櫻子は一日の大半をベッドで過ごすことを余儀なくされたのだろう。吟行はおろか外出すら難しいとあっては、俳句の素材が非常に制限される。目に入る身の回りの事物をこと細かに観察するか、かつて経験したことを詳細に思い出すしかない。

このように制約の多い条件下にもかかわらず、『うたげ』には多数の秀句が収められている。<葛飾区独楽打つ辻を残しけり>などは、まさに「晩年の様式」の句だろう。第一句集『葛飾』所収の<葛飾や桃の籬も水田べり>のみごとな書き直しになっている。のどかな田園風景を詠んだ「葛飾」の句を読者に想起させることで、「葛飾区」の句に詠まれている都市生活者の懐旧の情がいっそう際立つのである。わたしは、この句を読んで、秋櫻子と同じく東京生まれの詩人、辻征夫の「亀戸」(『河口眺望』所収)を思い出した。辻は亀戸の町を逍遥しながら次のように記す。「消滅するひとつの路地は/ひとの内面に場所を移すだけだ/あまたの記憶とさびしさを/風に鳴る絵馬のようにぶらさげて」。

1980年の秋に詠まれた次の句も味わい深い。

手のひらのわづかな日さへ菊日和

現在の「馬酔木」の主宰の德田千鶴子によれば、秋櫻子は最晩年でも天気のよい日には車椅子で縁側まで出ることができたそうだ。この日も、しづ夫人に介助をされて庭の菊を眺めていたのだろう。そこには、<冬菊のまとふはおのがひかりのみ>のように、眩いばかりの光彩を放つ句を詠んでいた秋櫻子の姿はない。かと言って、老残の身をさらしているというわけでもない。掌に注ぐ秋の穏やかな日差しのぬくみを、秋櫻子は慈しむかのように句にしている――冬の到来が間近に迫っているのを知りながら。

秋櫻子にとって、秋はこの年が最後となった。あくる1981年の7月17日、急性心不全で秋櫻子は永眠する。<死処は我家とひとり思へり鳥総松>と詠んだとおり、自宅での逝去であった。

【執筆者プロフィール】

谷岡健彦(たにおか・たけひこ)

1965年生まれ。「銀漢」同人。句集に『若書き』(2014年、本阿弥書店)、著書に『現代イギリス演劇断章』(2014年、カモミール社)がある。

【「秋櫻子の足あと」のバックナンバー】

>>【第9回】門とぢて良夜の石と我は居り

>>【第8回】素朴なる卓に秋風の聖書あり

>>【第7回】ナイターの光芒大河へだてけり

>>【第6回】もつれあひ影を一つに梅雨の蝶

>>【第5回】麦秋の中なるが悲し聖廃墟

>>【第4回】馬酔木より低き門なり浄瑠璃寺

>>【第3回】来しかたや馬酔木咲く野の日のひかり

>>【第2回】伊豆の海や紅梅の上に波ながれ

>>【第1回】初日さす松はむさし野にのこる松

【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】