【第76回】

湯河原と黛執

広渡敬雄

(「沖」「塔の会」)

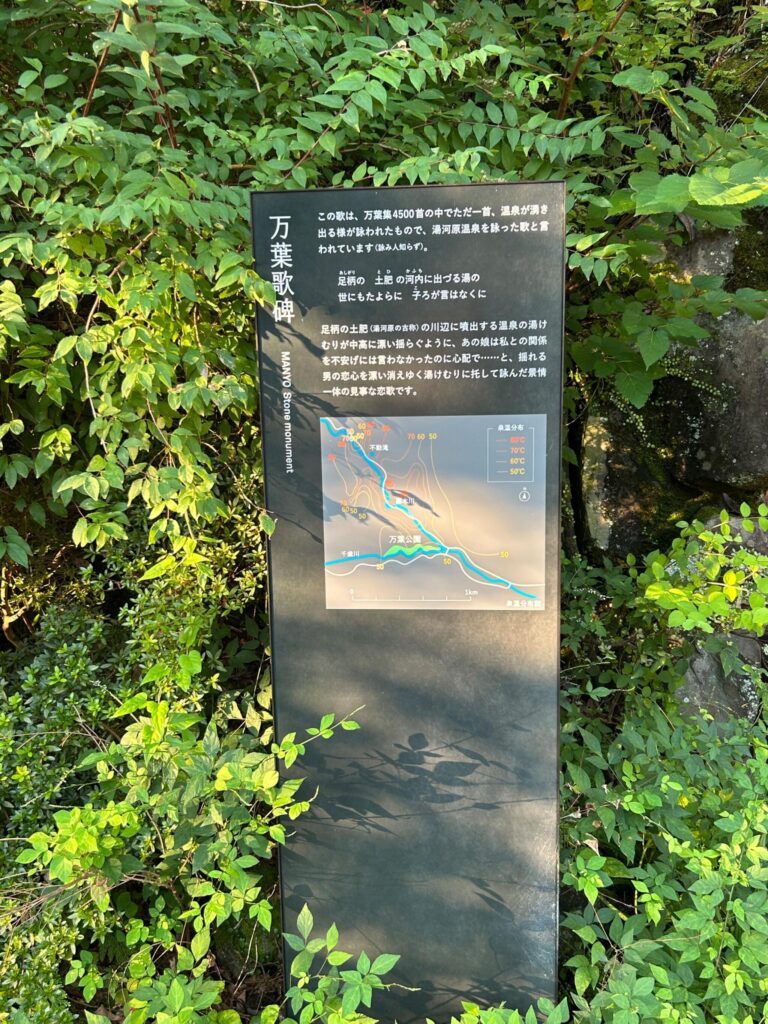

湯河原は、神奈川県の南西部に位置し、静岡県の熱海に接する。万葉集東歌に〈足柄の土肥(湯河原)の河内に出づる湯の世にもたよらに子ろが言はなくに〉と詠われた古くからの温泉地で、山寄りには蜜柑畑が多い。源頼朝七騎の土肥次郎実平の菩提寺の城願寺や藤木川の渓谷沿いに、温泉宿があり、大倉喜八郎一族の別荘が後年、佐々木信綱博士の助言で「万葉公園」となった。国木田独歩が、作品を通じて湯河原の名を広め、多くの文人が逗留し、漱石、龍之介、晶子、藤村、潤一郎、有三等の文人・画家のゆかりの宿を巡る散策コースも知られる。

ぐんぐんと山が濃くなる帰省かな 黛 執

白梅にしぶきかかるか水車 夏目漱石

左右の山暮れて相似る橋涼み 富安風生

湯煙の朧へだてて語りけり 嶋田青峰

防風を噛みて湯ほてり酒ほてり 長谷川かな女

鳥渡る頼朝七騎落ちの径 神藏 器

さきみちてあをざめゐたるさくらかな 野澤節子

山中の巨石の季節苔寒し 林 翔

鶺鴒や束ねて渡す出湯の管 奥名春江

各戸へと磴のある坂石蕗咲けり 栗林明弘

〈帰省〉の句は、俳人協会賞受賞句集『野面積』に収録。選考委員の赤松蕙子、小原啄葉、山下一海も評価し、自身も生涯の一句と述べている。「帰省途中の列車からの光景か。故郷への期待感とスピード感があり、「ぐんぐんと」の擬態語が警抜鋭敏な感覚で、抒情豊かな作品」(小島健)、「〈桑の葉の照るに堪へゆく帰省かな 秋櫻子〉を超えて胸に迫るものがある」(甲斐多津雄)、「学徒動員の帰途の記憶と言う。今も東海道線の下りに乗ると、小田原過ぎた辺りから俄かにトンネルが増え、山々に抱かれた故郷が近づき、山の緑が濃くなってくる。時代を超えた帰省子の胸の高まりでもある」(黛まどか)等の鑑賞がある。

1 / 3