【第72回】

松山・石手寺と篠原梵

広渡敬雄

(「沖」「塔の会」)

愛媛県の県都で四国第一の都市・松山は、瀬戸内海交通の要衝で、江戸時代は親藩久松(松平)家の城下町。俳諧が盛んで、正岡子規、内藤鳴雪、河東碧梧桐、高浜虚子、中村草田男、石田波郷等を輩出し、毎夏開催される高校生の俳句大会「俳句甲子園」も名高い。

.jpg)

日本最古の道後温泉、名城松山城があり、旧制松山中学に赴任した夏目漱石の名作「坊ちゃん」の舞台ともなり、自由律俳句の種田山頭火の終焉地・一草庵も知られる。四国八十八か所の五十一番札所、真言宗豊山派の石手寺は、国宝の仁王門、重要文化財の本堂、三重塔、護摩堂の広大な境内を持ち、ミッシュラン・グリーンガイドの一つ星も獲得している名刹。

.jpg)

葉桜の中の無数の空さわぐ 篠原 梵

石手寺へまはれば春の日暮れたり 正岡子規

道のべに阿波の遍路の墓あはれ 高浜虚子

或る庵は筍藪の中にあり 富安風生

町空のつばくらめのみ新しや 中村草田男

うれしいこともかなしいことも草しげる 種田山頭火

秋遍路と一つ床几やとんぼ来し 細見綾子

お遍路を迎へ黒猫身を延ばす 沢木欣一

遠い日の遠い海鳴り夏みかん 小西昭夫

若鮎の二手になりて上りけり正岡子規(石出川重信川合流地)

〈葉桜〉の句は、第一句集『皿』に収録。梵の代表句として有名で、この一句とすら言われ、石手寺に句碑がある。

.jpg)

「一ひねり捻った思いつきが好きで、「無数の空」等という表現はまさしく梵のもの」(杉森久英・小説家)、「葉桜とその中から見える空の色とが、まるでネガとポジの様に鮮明に分離され、眼前するよう。葉桜の頃のやや強い日射しが、陰影の深いものにものにし、更に「さわぐ」が加わり、「葉桜」を揺さぶる風の存在と、「葉桜」の葉による視覚的な「動き」、それに伴う聴覚への葉の「さざめき」までもが感じられる」(冨田拓也)、「空は一つなのに、葉の隙間の光一つ一つがそれぞれの空という。その空が無数という一言に筆者の心も騒ぐ」(山崎百花)、「葉桜が騒ぐのではなく、空そのものが騒いでいるのだと、動作の主格を捉え直した。空は確かに〈葉桜の中〉にある」(岡田一実)、等の多くの鑑賞がある。

篠原梵は、明治四十三(一九一〇)年、伊予郡伊予村(現伊予市)に生れ、本名は敏之、俳号「梵」は、故郷松山で、男の子を「ボン」と呼んだこと、又インドの婆羅門教の最高原理「唯一我・真我」に拠る。旧制松山高校から、昭和九(一九三四)年、東京帝大文学部国文学科を卒業し、同十三年から中央公論社に入社、。俳句は高校時代に、川本臥風(「いたどり」主宰)の指導を受け、大学入学後、その紹介で臼田亜浪に師事、兄弟子大野林火等からも指導を受け、亜浪主宰の俳誌「石楠」にて「の全盛期の花形として、実作と評論(感覚と情感を知的に分析する)両面で活躍した。

同十四年、二十九歳の折、『俳句研究』8月号の座談会「新しい俳句の課題」で、加藤楸邨、中村草田男、石田波郷と共に出席、その後、他の三人共々「人間探求派」と呼ばれ、同十六年、第一句集『皿』を上梓した。戦中の十九年、中央公論社を退職して帰郷、愛媛青年師範学校の教師となった。戦後の同二十三(一九四八)年に復職、「中央公論」編集長、、同社出版部長、事業出版専務を経て同社社長に就任し、出版人として、毎日出版文化賞、広告電通賞を受賞している。

).jpg)

俳句は第二句集『雨』出版後、師亜浪の逝去、自身の俳句の限界感、社業多忙の中、句作をほぼ途絶。晩年には口語自由律俳句も試みたが、同五十(一九七五)年、父母の見舞いで松山帰省中に急逝。享年六十五歳。句集は他に『年々去来の花』(全句集)、別冊自伝『径路』がある。

「同門の遙か後輩の私にも、昭和十年代の篠原梵氏は太陽の様に眩しくいかめしい存在だった」(油布五線)、「青春性の香り高い、初々しい初期の句風は、当時の驚異でその高い資質が注目された」(島崎千秋)、「師亜浪の「破調的傾向」、「韻律」を用いない散文的傾向と誓子の「即物的手法」「連作」の手法を導入し、「人間探求派」とは、やや位相が異なる作家」(冨田拓也)、「俳句という短い形式の中で多くの可能性を探求し、新しい地平を切り開いた稀有の作家だが、作品の多くが埋まれたままである。だが、その作品は今日まで色褪せていない。梵俳句には、書き方の斬新さに加え現代的のテーマも多く含まれる」(岡田一実)、「書籍出版の物々しい職歴に、ささやかな詩は出番を失った感がある。過酷な出版業界を生き抜き、よりよい書籍出版に心血を注ぐのは或る意味、身の内の詩への燃焼と重なるものがあったのではないか」(岩津厚子)等の鑑賞がある。

小春日に吾子の睫毛の影頬に

戻るたびさむく四角きわが部屋なる

利根明り菜の花明り窓を過ぐ

やはらかき紙につつまれ枇杷のあり

たばこの火蚊帳のきり取る闇に染む

椎の木に春日のかけらかぎりなし

扇風機のまはる翳りの部屋ぢゆうに

葉のみどりかたちうしなひ窓を過ぐ

頭影テントをなかば占めうごく

東京灯りぬ金魚のごとき雲を泛べ

いづくより雪かぶり来し貨車すれちがふ

蟻の列しづかに蝶をうかべたる

空蝉に雨水たまり透きとほる

峰雲の暮れつつくづれ山つつむ

さきをゆく人との間に蝶絶えず

水筒に清水しづかに入りのぼる

海のはて夕焼けてゐる海がある

星と星のあひだ深しや木犀にほふ

芽ぶく木を夜空にふかく彫る灯あり

如露の水をはりにちかくもつれ出づ

花蓮のただなかの舟に酒を酌む

残雪を蹴りたる跡がほの青く

閉ぢし翅しづかにひらき蝶死にき

枯山を越え枯山に入りゆく

霧笛にとほく応ふる霧笛あり

影が斜めに横に斜めに独楽とまる

岩清水うける両手の裏に沁む

春の夜の闇より濃ゆき山に対ふ

次第に散文的になってゆく後年の梵俳句、岡田氏の論にも一理あり、他の三人の「人間探求派」に比べて、山本健吉の定本『現代俳句』にも入らず、「葉桜」の句のみの俳人としか伝わらないのは極めて残念である。「一物仕立て」で一気呵成に書き上げ、字余りと相俟って散文的として評価が分れ、又岩津氏の考察も説得性はあるものの、屈指の資質を持った俳人である故に惜しまれる。

(書き下ろし)

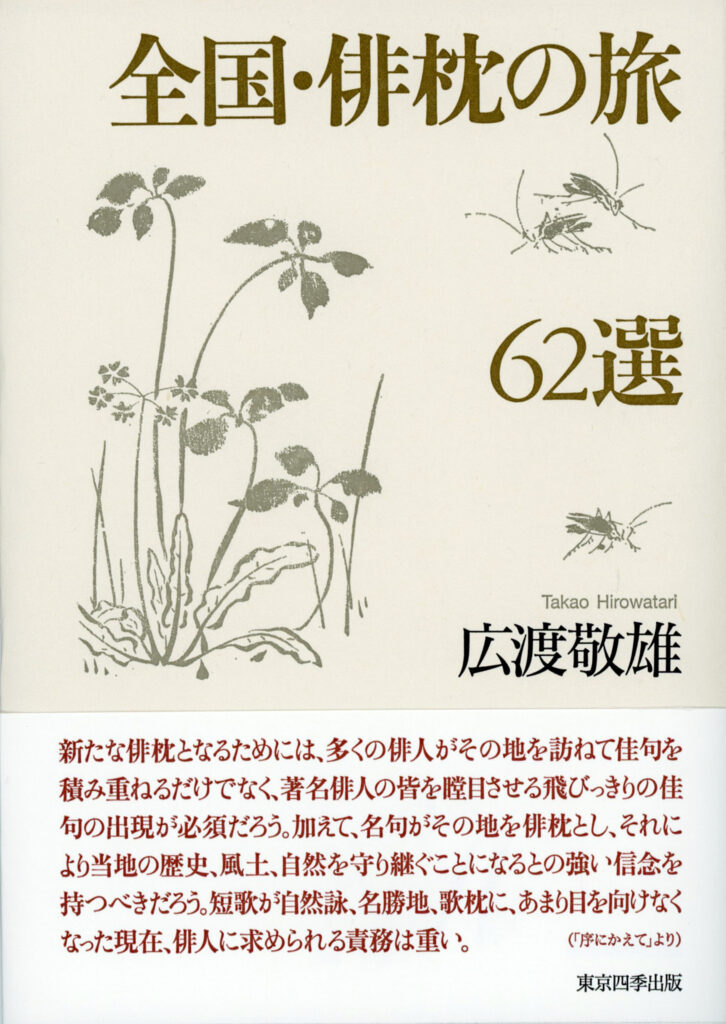

【新刊のお知らせ!】

広渡敬雄さんの『全国・俳枕の旅62選』が東京四季出版より満を辞しての刊行!

「青垣」「たかんな」、そして「セクト・ポクリット」での好評連載を書籍化!

全国各地の「俳枕」を豊富な写真と俳句、解説と共にお届けします。

【執筆者プロフィール】

広渡敬雄(ひろわたり・たかお)

1951年福岡県生まれ。句集『遠賀川』『ライカ』(ふらんす堂)『間取図』(角川書店)。『脚注名句シリーズⅡ・5能村登四郎集』(共著)。2012年、年第58回角川俳句賞受賞。2017年、千葉県俳句大賞準賞。「沖」蒼芒集同人。俳人協会会員。日本文藝家協会会員。「塔の会」幹事。著書に『俳句で巡る日本の樹木50選』(本阿弥書店)。新刊に『全国・俳枕の旅62選』(東京四季出版)。

<バックナンバー一覧>

【第71回】志摩と友岡子郷

【第70回】浅草と久保田万太郎

【第69回】東吉野村と三橋敏雄

【第68回】 那須野ヶ原と黒田杏子

【番外―5】北九州市・八幡と山口誓子

【第67回】 伊賀上野と橋本鶏二

【第66回】秩父・長瀞と馬場移公子

【番外―4】 奥武蔵・山毛欅峠と石田波郷

【第65回】福岡と竹下しづの女

【第64回】富山と角川源義

【第63回】摂津と桂信子

【第62回】佐渡と岸田稚魚

【第61回】石鎚山と石田波郷

【第60回】貴船と波多野爽波

【第59回】宇都宮と平畑静塔

【第58回】秩父と金子兜太

【第57回】隠岐と加藤楸邨

【第56回】 白川郷と能村登四郎

【番外ー3】広島と西東三鬼

【番外ー2】足摺岬と松本たかし

【第55回】甲府盆地と福田甲子雄

【第54回】宗谷海峡と山口誓子

【番外ー1】網走と臼田亞浪

【第53回】秋篠寺と稲畑汀子

【第52回】新宿と福永耕二

【第51回】軽井沢と堀口星眠

【第50回】黒部峡谷と福田蓼汀

【第49回】小田原と藤田湘子

【第48回】箕面と後藤夜半

【第47回】房総・鹿野山と渡辺水巴

【第46回】但馬豊岡と京極杞陽

【第45回】池田と日野草城

【第44回】安房と鈴木真砂女

【第43回】淋代海岸と山口青邨

【第42回】山中湖と深見けんニ

【第41回】赤城山と水原秋櫻子

【第40回】青山と中村草田男

【第39回】青森・五所川原と成田千空

【第38回】信濃・辰野と上田五千石

【第37回】龍安寺と高野素十

【第36回】銀座と今井杏太郎

【第35回】英彦山と杉田久女

【第34回】鎌倉と星野立子

【第33回】葛城山と阿波野青畝

【第32回】城ヶ島と松本たかし

【第31回】田園調布と安住敦

【第30回】暗峠と橋閒石

【第29回】横浜と大野林火

【第28回】草津と村越化石

【第27回】熊本・江津湖と中村汀女

【第26回】小豆島と尾崎放哉

【第25回】沖縄・宮古島と篠原鳳作

【第24回】近江と森澄雄

【第23回】木曾と宇佐美魚目

【第22回】東山と後藤比奈夫

【第21回】玄界灘と伊藤通明

【第20回】遠賀川と野見山朱鳥

【第19回】平泉と有馬朗人

【第18回】塩竈と佐藤鬼房

【第17回】丹波市(旧氷上郡東芦田)と細見綾子

【第16回】鹿児島県出水と鍵和田秞子

【第15回】能登と飴山實

【第14回】お茶の水と川崎展宏

【第13回】神戸と西東三鬼

【第12回】高千穂と種田山頭火

【第11回】三田と清崎敏郎

【第10回】水無瀬と田中裕明

【第9回】伊勢と八田木枯

【第8回】印南野と永田耕衣

【第7回】大森海岸と大牧広

【第6回】熊野古道と飯島晴子

【第5回】隅田川と富田木歩

【第4回】仙台と芝不器男

【第3回】葛飾と岡本眸

【第2回】大磯鴫立庵と草間時彦

【第1回】吉野と大峯あきら

【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】