赤富士のやがて人語を許しけり

鈴木貞雄

歳時記の解説によると赤富士は日の出によって富士山が赤く染まることをさすという。どうして夏の季語なのか(避暑客が喧伝したからという解説も見たが)、なぜ真っ赤に染まるのか長らく合点がいかなかったが、最近やっと解決した。

赤富士は年に数回しか見ることができないらしい。前日に雨が降り、当日は晴れていることが条件だ。雨で山肌が濡れているために色がしっかりと映えることに加え、まだ麓の緑がはっきりしない日の出の間は最も山頂付近の赤の発色が良いから赤富士なのだ。朝日が照らすくらいでは赤くならない。

いつか見に行こうと山中湖の天気をチェックしていたが、両方の条件が揃う日をなかなか見つけられぬまま9月になってしまった。

そんな矢先、台風がやってきた。そうだ!台風一過こそ最高のチャンスではないかと思い立ち、深夜に家を出た。月光の富士にも魅せられたが、山道を照らす灯りがあまりにも明るく、昨今の軽装登山問題が思われ少し興ざめするところもあった。

その晩は逆さ富士が見えるという平野の浜に車中泊した。暗闇の湖畔、窪みにはまってもうJAFのお世話になるしかないかとも思ったが家人に押してもらってそうっとバックしたら脱出できた。湖畔は学生らしき人たちの花火で賑わっていた。降ってきそうな星空。標高982m の夜空の実力を堪能した。

日が昇る前からなんとなく赤いのだが、やはり日の出の瞬間が一番赤い。日が昇り、世界に色が増えてくるとその赤も沈んでしまう。山中湖から立ち昇る霧は濃く、白い筋が立ち並んだようであった。

赤富士のやがて人語を許しけり

赤富士との対峙は、人が介入する隙を許さない。少しの間に富士は色を変えてしまうのだ。その中でも最も赤い瞬間を探して、ひたすら見つめる以外にやることはないのである。私が見に行った当日は学生たちもはしゃぐのを休んでいたかもしれないが、人のことに構っている余裕がなかったので彼らの動向は記憶にない。

集中力が途切れて会話を始める頃には富士の赤は薄れ、湖畔の景色もはっきり見えている。人語を許すということはそれまで赤富士を見ることにあまりにも集中し、話ができるような状態ではなかったということを指し示す。

雪の富士に朝日や夕日が映えたものは「紅富士」という別の呼び名がついている。だから赤富士は夏だけなのだ。それも見てみたいが、さすがに紅富士は車中泊では厳しいか。

『月明の樫』所収。

※2009年刊の復刻版を参照しました。

山中湖には白鳥が

富士には月見草

(吉田林檎)

【執筆者プロフィール】

吉田林檎(よしだ・りんご)

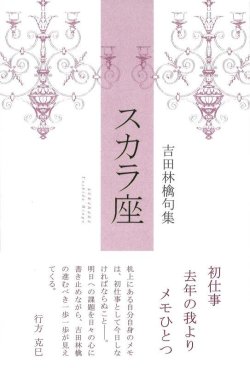

昭和46年(1971)東京生まれ。平成20年(2008)に西村和子指導の「パラソル句会」に参加して俳句をはじめる。平成22年(2010)「知音」入会。平成25年(2013)「知音」同人、平成27年(2015)第3回星野立子賞新人賞受賞、平成28年(2016)第5回青炎賞(「知音」新人賞)を受賞。俳人協会会員。句集に『スカラ座』(ふらんす堂、2019年)。

【吉田林檎さんの句集『スカラ座』(ふらんす堂、2019年)はこちら ↓】

【吉田林檎のバックナンバー】

>>〔168〕コスモスの風ぐせつけしまま生けて 和田華凛

>>〔167〕【林檎の本#4】『言の葉配色辞典』 (インプレス刊、2024年)

>>〔166〕山よりの日は金色に今年米 成田千空

>>〔165〕やはらかき土に出くはす螇蚸かな 遠藤容代

>>〔164〕どうどうと山雨が嬲る山紫陽花 長谷川かな女

>>〔163〕短夜をあくせくけぶる浅間哉 一茶

>>〔162〕蟬しぐれ麵に生姜の紅うつり 若林哲哉

>>〔161〕手のひらにまだ海匂ふ昼寝覚 阿部優子

>>〔160〕はらはらと水ふり落とし滝聳ゆ 桐山太志

>>〔159〕夏蝶や覆ひ被さる木々を抜け 潮見悠

>>〔158〕菖蒲園こんな地図でも辿り着き 西村麒麟

>>〔157〕夏の暮タイムマシンのあれば乗る 南十二国

>>〔156〕かきつばた日本語は舌なまけゐる 角谷昌子

>>〔155〕【林檎の本#3】中村雅樹『橋本鷄二の百句』(ふらんす堂、2020年)

>>〔154〕仔馬にも少し荷をつけ時鳥 橋本鶏二

>>〔153〕飛び来たり翅をたゝめば紅娘 車谷長吉

>>〔152〕熔岩の大きく割れて草涼し 中村雅樹

>>〔151〕ふらここの音の錆びつく夕まぐれ 倉持梨恵

>>〔150〕山鳩の低音開く朝霞 高橋透水

>>〔149〕蝌蚪一つ落花を押して泳ぐあり 野村泊月

>>〔148〕春眠の身の閂を皆外し 上野泰

>>〔147〕風なくて散り風来れば花吹雪 柴田多鶴子

>>〔146〕【林檎の本#2】常見陽平『50代上等! 理不尽なことは「週刊少年ジャンプ」から学んだ』(平凡社新書)

>>〔145〕山彦の落してゆきし椿かな 石田郷子

>>〔144〕囀に割り込む鳩の声さびし 大木あまり

>>〔143〕下萌にねぢ伏せられてゐる子かな 星野立子

>>〔142〕木の芽時楽譜にブレス記号足し 市村栄理

>>〔141〕恋猫の逃げ込む閻魔堂の下 柏原眠雨

>>〔140〕厄介や紅梅の咲き満ちたるは 永田耕衣

>>〔139〕立春の佛の耳に見とれたる 伊藤通明

>>〔138〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子

>>〔137〕湯豆腐の四角四面を愛しけり 岩岡中正

>>〔136〕罪深き日の寒紅を拭き取りぬ 荒井千佐代

>>〔135〕つちくれの動くはどれも初雀 神藏器

>>〔134〕年迎ふ山河それぞれ位置に就き 鷹羽狩行

>>〔133〕新人類とかつて呼ばれし日向ぼこ 杉山久子

>>〔132〕立膝の膝をとりかへ注連作 山下由理子

>>〔131〕亡き母に叱られさうな湯ざめかな 八木林之助【吉田林檎のバックナンバー】

>>〔152〕熔岩の大きく割れて草涼し 中村雅樹

>>〔151〕ふらここの音の錆びつく夕まぐれ 倉持梨恵

>>〔150〕山鳩の低音開く朝霞 高橋透水

>>〔149〕蝌蚪一つ落花を押して泳ぐあり 野村泊月

>>〔148〕春眠の身の閂を皆外し 上野泰

>>〔147〕風なくて散り風来れば花吹雪 柴田多鶴子

>>〔146〕【林檎の本#2】常見陽平『50代上等! 理不尽なことは「週刊少年ジャンプ」から学んだ』(平凡社新書)

>>〔145〕山彦の落してゆきし椿かな 石田郷子

>>〔144〕囀に割り込む鳩の声さびし 大木あまり

>>〔143〕下萌にねぢ伏せられてゐる子かな 星野立子

>>〔142〕木の芽時楽譜にブレス記号足し 市村栄理

>>〔141〕恋猫の逃げ込む閻魔堂の下 柏原眠雨

>>〔140〕厄介や紅梅の咲き満ちたるは 永田耕衣

>>〔139〕立春の佛の耳に見とれたる 伊藤通明

>>〔138〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子

>>〔137〕湯豆腐の四角四面を愛しけり 岩岡中正

>>〔136〕罪深き日の寒紅を拭き取りぬ 荒井千佐代

>>〔135〕つちくれの動くはどれも初雀 神藏器

>>〔134〕年迎ふ山河それぞれ位置に就き 鷹羽狩行

>>〔133〕新人類とかつて呼ばれし日向ぼこ 杉山久子

>>〔132〕立膝の膝をとりかへ注連作 山下由理子

>>〔131〕亡き母に叱られさうな湯ざめかな 八木林之助

【吉田林檎のバックナンバー】

>>〔152〕熔岩の大きく割れて草涼し 中村雅樹

>>〔151〕ふらここの音の錆びつく夕まぐれ 倉持梨恵

>>〔150〕山鳩の低音開く朝霞 高橋透水

>>〔149〕蝌蚪一つ落花を押して泳ぐあり 野村泊月

>>〔148〕春眠の身の閂を皆外し 上野泰

>>〔147〕風なくて散り風来れば花吹雪 柴田多鶴子

>>〔146〕【林檎の本#2】常見陽平『50代上等! 理不尽なことは「週刊少年ジャンプ」から学んだ』(平凡社新書)

>>〔145〕山彦の落してゆきし椿かな 石田郷子

>>〔144〕囀に割り込む鳩の声さびし 大木あまり

>>〔143〕下萌にねぢ伏せられてゐる子かな 星野立子

>>〔142〕木の芽時楽譜にブレス記号足し 市村栄理

>>〔141〕恋猫の逃げ込む閻魔堂の下 柏原眠雨

>>〔140〕厄介や紅梅の咲き満ちたるは 永田耕衣

>>〔139〕立春の佛の耳に見とれたる 伊藤通明

>>〔138〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子

>>〔137〕湯豆腐の四角四面を愛しけり 岩岡中正

>>〔136〕罪深き日の寒紅を拭き取りぬ 荒井千佐代

>>〔135〕つちくれの動くはどれも初雀 神藏器

>>〔134〕年迎ふ山河それぞれ位置に就き 鷹羽狩行

>>〔133〕新人類とかつて呼ばれし日向ぼこ 杉山久子

>>〔132〕立膝の膝をとりかへ注連作 山下由理子

>>〔131〕亡き母に叱られさうな湯ざめかな 八木林之助

>>〔130〕かくしごと二つ三つありおでん煮る 常原拓

>>〔129〕〔林檎の本#1〕木﨑賢治『プロデュースの基本』

>>〔128〕鯛焼や雨の端から晴れてゆく 小川楓子

>>〔127〕茅枯れてみづがき山は蒼天に入る 前田普羅

>>〔126〕落葉道黙をもて人黙らしむ 藤井あかり

>>〔125〕とんぼ連れて味方あつまる山の国 阿部完市

>>〔124〕初鴨の一直線に水ひらく 月野ぽぽな

>>〔123〕ついそこと言うてどこまで鰯雲 宇多喜代子

>>〔122〕釣銭のかすかな湿り草紅葉 村上瑠璃甫

>>〔121〕夜なべしにとんとんあがる二階かな 森川暁水

>>〔120〕秋の蚊の志なく飛びゆけり 中西亮太

>>〔119〕草木のすつと立ちたる良夜かな 草子洗

>>〔118〕ポケットにギターのピック鰯雲 後閑達雄

>>〔117〕雨音のかむさりにけり虫の宿 松本たかし

>>〔116〕顔を見て出席を取る震災忌 寺澤始

>>〔115〕赤とんぼじっとしたまま明日どうする 渥美清

>>〔114〕東京の空の明るき星祭 森瑞穂

>>〔113〕ねむりても旅の花火の胸にひらく 大野林火

>>〔112〕口笛を吹いて晩夏の雲を呼ぶ 乾佐伎

>>〔111〕葛切を食べて賢くなりしかな 今井杏太郎

>>〔110〕昼寝よりさめて寝ている者を見る 鈴木六林男