毎月第1日曜日は、歌人・服部崇さんによる「新しい短歌をさがして」。アメリカ、フランス、京都そして台湾へと動きつづける崇さん。日本国内だけではなく、既存の形式にとらわれない世界各地の短歌に思いを馳せてゆく時評/エッセイです。

【第26回】

西行のエストニア語訳をめぐって

「西行学」第二号(2011)には「エストニアシンポジウム記録 時代の転換期の宗教と文学──西行・慈円を視座として──」の特集が組まれている。同特集の特別寄稿エッセイとしてアラリ・リスク「歌の心を追求しながら──西行のエストニア語訳に向けて──」が掲載されている。

アラリ・アリクはエストニア・タリン大学の教授である。アラリ・アリクは次のように書いている(184-185頁)。

・・・歌人としての心、仏教徒としての心、自然現象としての心等、様々な意味での「心」が西行の歌で表現されている。訳者としてその「心」の多重性を異文化世界でうまく紹介できるかどうかは何となく大きな心配の一つである。ドイツの評論家ワルター・ベンヤミン(1982-1940)は「翻訳者の使命」(Die Aufgabe des Übersetzers)という有名な記事で、翻訳者は「翻訳される言葉の趣意(Intention)を見出し、翻訳でその本の趣意の反響(Echo)を生み出すべきである」と原文と翻訳文の密接な関わりを一首の音と意味の「響き合い」として定義している。というのはエストニア語で同じテキストを完全に伝えることが不可能であっても日本の歌の「響き」、そのテキストの「本の心」さえある程度再現できたら翻訳は成功したと言える。・・・

アラリ・アリクは、山家集から次の一首を例として取り上げて、「心」のエストニア語訳に関する考察を進める(185頁)。

あくがるる心はさても山桜散りなんのちや身に帰るべき (山家集・春六七)

この有名な歌のエストニア語訳は既にラウド氏の92年に出版されたアンソロジーに載っている。ラウド氏は「心」を訳すときsüda「スダ、英語のハート」という語彙をつかっている。その「スダ」が身から離れ、花が散った後、再び身に帰ってくるという意味合いが強調されている。・・・「身」はエストニア語でkeha「ケハ、体」と英語でボディー(身体)という言葉を使って訳されているので、「心」をmeel(メール、精神)(英語でマインド)と訳したら、西洋文化圏でよく知られているデカルトの精神と身体の二元論を避けることができない。・・・

・・・エストニア語で「心」を「スダ」か「メール」と訳したら心が身から離れる経験の苦しさと危険性が目立たない。

この歌において「心」をhing(ヒング、魂)というふうに訳したら、エストニアの伝統的世界観に近い訳し方が出来るのではないかと思う。古代エストニアではhing「魂」は「息」と同音の言葉であり、現代語の動詞hingamine「ヒンガミネ、息をする」は同じ語源からきているということが明らかである。息をするたびに魂が体の外へ出たりまた体の中に帰ってきたりするというように考えられていた。夢を見るということはその「ヒング」が寝ているとき、蝶々に変化し、世界の様々なところを旅して見学するというふうに説明されていた。ローリツ氏の研究では古代信仰の上記したタイプのヒングをird-hing(イルド・ヒング、離魂)と名付けている。

アラリ・アリクは西行の「心」のエストニア語訳としての「süda」「meel」「hing」の選択を検討することを通じ、私たちにエストニア語の持つ深い味わいに触れさせてくれている。

今般、入手しやすい「山家集」をいくつか集めて読み比べてみた。久保田淳・吉野朋美校注「西行全歌集」(2013、岩波文庫)、宇津木言行校注「山家集」(2018、角川ソフィア文庫)、後藤重郎校注「新潮日本古典集成 山家集」(1982、新潮社)などである。それぞれ表記、解釈が異なっているところもあって、興味深い。

解釈が多様なテキストを多言語に翻訳するのは困難な作業であることは想像できるが、翻訳作業自体が元のテキストの読みを深めることにつながるようにも感じられた。

【執筆者プロフィール】

服部崇(はっとり・たかし)

「心の花」所属。居場所が定まらず、あちこちをふらふらしている。パリに住んでいたときには「パリ短歌クラブ」を発足させた。その後、東京、京都と居を移しつつも、2020年まで「パリ短歌」の編集を続けた。歌集『ドードー鳥の骨――巴里歌篇』(2017、ながらみ書房)、第二歌集『新しい生活様式』(2022、ながらみ書房)。X:@TakashiHattori0

【「新しい短歌をさがして」バックナンバー】

【25】古典和歌の繁体字・中国語訳─台湾における初の繁体字・中国語訳『萬葉集』

【24】連作を読む-石原美智子『心のボタン』(ながらみ書房、2024)の「引揚列車」

【23】「越境する西行」について

【22】台湾短歌大賞と三原由起子『土地に呼ばれる』(本阿弥書店、2022)

【21】正字、繁体字、簡体字について──佐藤博之『殘照の港』(2024、ながらみ書房)

【20】菅原百合絵『たましひの薄衣』再読──技法について──

【19】渡辺幸一『プロパガンダ史』を読む

【18】台湾の学生たちによる短歌作品

【17】下村海南の見た台湾の風景──下村宏『芭蕉の葉陰』(聚英閣、1921)

【16】青と白と赤と──大塚亜希『くうそくぜしき』(ながらみ書房、2023)

【15】台湾の歳時記

【14】「フランス短歌」と「台湾歌壇」

【13】台湾の学生たちに短歌を語る

【12】旅のうた──『本田稜歌集』(現代短歌文庫、砂子屋書房、2023)

【11】歌集と初出誌における連作の異同──菅原百合絵『たましひの薄衣』(2023、書肆侃侃房)

【10】晩鐘──「『晩鐘』に心寄せて」(致良出版社(台北市)、2021)

【9】多言語歌集の試み──紺野万里『雪 yuki Snow Sniegs C H eг』(Orbita社, Latvia, 2021)

【8】理性と短歌──中野嘉一 『新短歌の歴史』(昭森社、1967)(2)

【7】新短歌の歴史を覗く──中野嘉一 『新短歌の歴史』(昭森社、1967)

【6】台湾の「日本語人」による短歌──孤蓬万里編著『台湾万葉集』(集英社、1994)

【5】配置の塩梅──武藤義哉『春の幾何学』(ながらみ書房、2022)

【4】海外滞在のもたらす力──大森悦子『青日溜まり』(本阿弥書店、2022)

【3】カリフォルニアの雨──青木泰子『幸いなるかな』(ながらみ書房、2022)

【2】蜃気楼──雁部貞夫『わがヒマラヤ』(青磁社、2019)

【1】新しい短歌をさがして

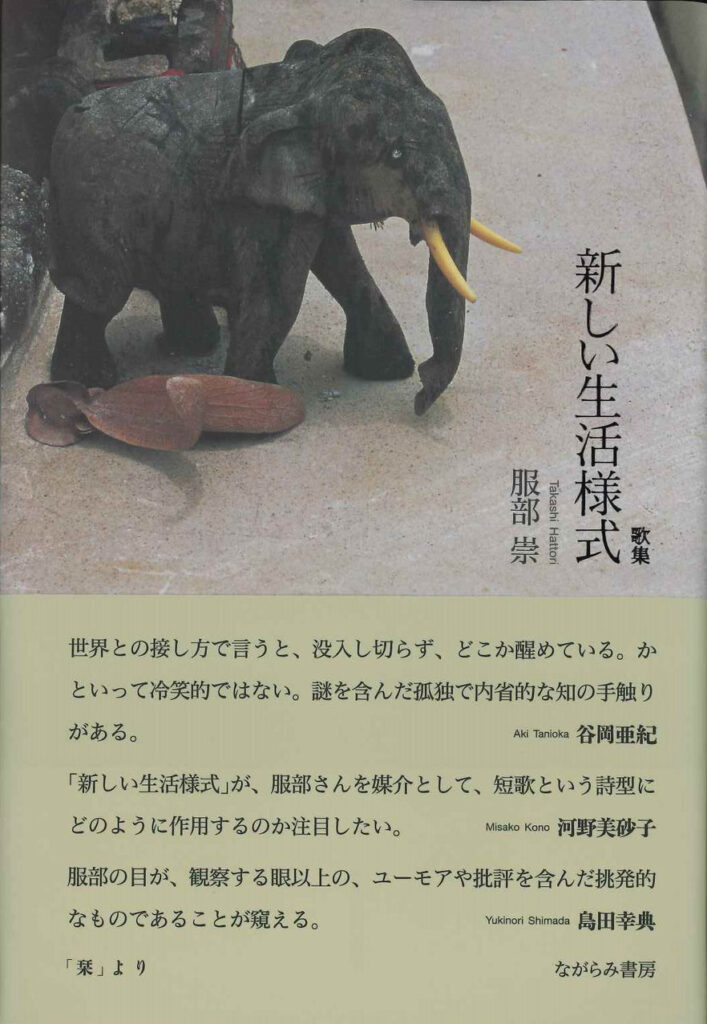

挑発する知の第二歌集!

「栞」より

世界との接し方で言うと、没入し切らず、どこか醒めている。かといって冷笑的ではない。謎を含んだ孤独で内省的な知の手触りがある。 -谷岡亜紀

「新しい生活様式」が、服部さんを媒介として、短歌という詩型にどのように作用するのか注目したい。 -河野美砂子

服部の目が、観察する眼以上の、ユーモアや批評を含んだ挑発的なものであることが窺える。 -島田幸典

【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】