毎月第1日曜日は、歌人・服部崇さんによる「新しい短歌をさがして」。アメリカ、フランス、京都そして台湾へと動きつづける崇さん。日本国内だけではなく、既存の形式にとらわれない世界各地の短歌に思いを馳せてゆく時評/エッセイです。

【第29回】

西行「宮河歌合」と短歌甲子園

三省堂・現代短歌大事典の「歌合」の欄は米川千嘉子が執筆している。

歌合(うたあわせ)

左右二組に分かれ、用意していた歌を二首一番に組み合わせて披露、番ごとに勝負を決めるゲームである。(中略)歌そのものの優劣を競い、それを厳密に評価するための価値観を提示するという文学的要求が高まるのは、院政期から鎌倉時代である。歌人は先鋭的に創意をめぐらし、判定の拠(よ)り所となる歌学、歌論の確立もうながされて、『新古今集』等の成果が生まれた。「歌合」は南北朝以降衰退したが、現代短歌では時折歌会の一形態として、あるいは雑誌等で試みられる。広く短歌を楽しみ、多様な作品の読みと共感の可能性を探ろうとするものであるといえよう。

「共感の可能性を探ろうとするもの」と言ってしまってよいかどうかはともかく、現代においても「歌合」が各地で行われていることは興味深い。

「歌壇」2024年11月号のトピックスの欄に田中拓也が「第十九回全国高校生短歌大会(短歌甲子園2024)」、後藤匠人が「第十四回牧水・短歌甲子園」の紹介を行っている。前者は、「紅白に分かれた二チームの三人が先鋒・中堅・大将の順番でそれぞれの作品を詠みあげ、五人の審査員の判定を仰ぐという形式」であり、「お互いの作品を批評しあうディベート形式ではなく、審査員による質問形式をとっている」(同誌、84頁)。後者は、「試合は各チーム一番バッターから三番バッターの三人で行う団体戦で、題詠を競う形で行われる。出場選手は出詠歌のアピールや質疑応答を繰り広げる。審査員は三番バッターまでの全ての対戦を総合して紅白の旗で勝利チームを決する」(同誌、88頁)。いずれの場合でも審査員のコメントや判定が重要な役割を果たすこととなる。

誰がどのように判定を下すのか。最近、久保田淳・吉野朋美校注『西行全歌集』(岩波文庫、2013)に掲載されている西行「宮河歌合」を読んだ。「宮河歌合」は西行が自歌から七十二首を選び、三十六組にした「自歌合」。これを西行が当時まだ若かった藤原定家に判定をさせたものである。試しに筆者自らも「勝」を選んでみると、定家の判と異なるものが多いことに衝撃を受ける。

定家の判では、左方の歌を「勝」とする組が九組(一番、三番、九番、十一番、十九番、二十番、二十二番、二十八番、三十一番)、右方の歌を「勝」とする組が十四組(二番、七番、八番、十番、十二番、十三番、十四番、十五番、十七番、十八番、二十五番、二十七番、二十九番、三十四番)、左右の歌を「持」(引き分け)とする組が十二組(四番、五番、六番、十六番、二十一番、二十三番、二十四番、二十六番、三十番、三十三番、三十五番、三十六番)、「判せず」とする組が一組(三十二番)となっている。もっと右か左かはっきり示してはどうかと思えたが、そうはいかない諸事情があったのだろうか。

定家の判詞を読むと、「今すこしとどこほる所なく言ひ下されて」(二番)、「耳に立つ所なきに付きて」(七番)、「とどこほる所なく言ひ流されて」(二十七番)、「耳に立つ所侍らねば」(三十三番)などとあり、歌がすらすらと流れるように読める/聞こえることがポイントのようだ。また、「作者の心ふかく悩ませる所侍れば」(九番)、「さだめて思ふ所ありけん」(二十九番)などとあり、実感がこもった歌が良いとされているようだ。このほか、自分事、些細な事を詠んだ歌はおおむね「勝」とはされていないように思われた。

現代に戻って、短歌甲子園2024の大将戦の歌と判定を見ると、

・花を手向けているように手を擦る何億世代目のキンバエは

八戸西高校 奧銀治郎

・部活後に手におさまったおにぎりは感情のせて言葉をむすぶ

飛騨神岡高校 中島聖音

の組み合わせに対し、「生命の連環への想いを飛躍させた奧さんが四対一で勝利した。だが、中島さんの心のこもった作品とコメントに会場で涙する人も少なくなかった」(上記「歌壇」、86頁)となっている。

第十四回牧水・短歌甲子園の決勝戦の歌と判定を見ると、

・「サンキュー」と君から返ってきたペンは温かいままケースにしまう

福田想菜(宮崎商業高等学校)

・夜はすぐ来てハロハロは溶けきって君に白髪がある月明かり

知念ひなた(興南高等学校)

の組み合わせに対し、「高校生の日常を等身大で詠んだ宮崎商業と詩的な飛躍が特徴的な興南という対照的な二校の決勝となった。結果は二対一で興南が勝利」(上記「歌壇」、91頁)となっている。

双方において、「飛躍」、「詩的な飛躍」が評価されているところが興味深い。もし定家が現代に生きていたならどのような判定を下すだろうか。

【執筆者プロフィール】

服部崇(はっとり・たかし)

「心の花」所属。居場所が定まらず、あちこちをふらふらしている。パリに住んでいたときには「パリ短歌クラブ」を発足させた。その後、東京、京都と居を移しつつも、2020年まで「パリ短歌」の編集を続けた。歌集『ドードー鳥の骨――巴里歌篇』(2017、ながらみ書房)、第二歌集『新しい生活様式』(2022、ながらみ書房)。X:@TakashiHattori0

【「新しい短歌をさがして」バックナンバー】

【28】シュルレアリスムを振り返る

【27】鯉の歌──黒木三千代『草の譜』より

【26】西行のエストニア語訳をめぐって

【25】古典和歌の繁体字・中国語訳─台湾における初の繁体字・中国語訳『萬葉集』

【24】連作を読む-石原美智子『心のボタン』(ながらみ書房、2024)の「引揚列車」

【23】「越境する西行」について

【22】台湾短歌大賞と三原由起子『土地に呼ばれる』(本阿弥書店、2022)

【21】正字、繁体字、簡体字について──佐藤博之『殘照の港』(2024、ながらみ書房)

【20】菅原百合絵『たましひの薄衣』再読──技法について──

【19】渡辺幸一『プロパガンダ史』を読む

【18】台湾の学生たちによる短歌作品

【17】下村海南の見た台湾の風景──下村宏『芭蕉の葉陰』(聚英閣、1921)

【16】青と白と赤と──大塚亜希『くうそくぜしき』(ながらみ書房、2023)

【15】台湾の歳時記

【14】「フランス短歌」と「台湾歌壇」

【13】台湾の学生たちに短歌を語る

【12】旅のうた──『本田稜歌集』(現代短歌文庫、砂子屋書房、2023)

【11】歌集と初出誌における連作の異同──菅原百合絵『たましひの薄衣』(2023、書肆侃侃房)

【10】晩鐘──「『晩鐘』に心寄せて」(致良出版社(台北市)、2021)

【9】多言語歌集の試み──紺野万里『雪 yuki Snow Sniegs C H eг』(Orbita社, Latvia, 2021)

【8】理性と短歌──中野嘉一 『新短歌の歴史』(昭森社、1967)(2)

【7】新短歌の歴史を覗く──中野嘉一 『新短歌の歴史』(昭森社、1967)

【6】台湾の「日本語人」による短歌──孤蓬万里編著『台湾万葉集』(集英社、1994)

【5】配置の塩梅──武藤義哉『春の幾何学』(ながらみ書房、2022)

【4】海外滞在のもたらす力──大森悦子『青日溜まり』(本阿弥書店、2022)

【3】カリフォルニアの雨──青木泰子『幸いなるかな』(ながらみ書房、2022)

【2】蜃気楼──雁部貞夫『わがヒマラヤ』(青磁社、2019)

【1】新しい短歌をさがして

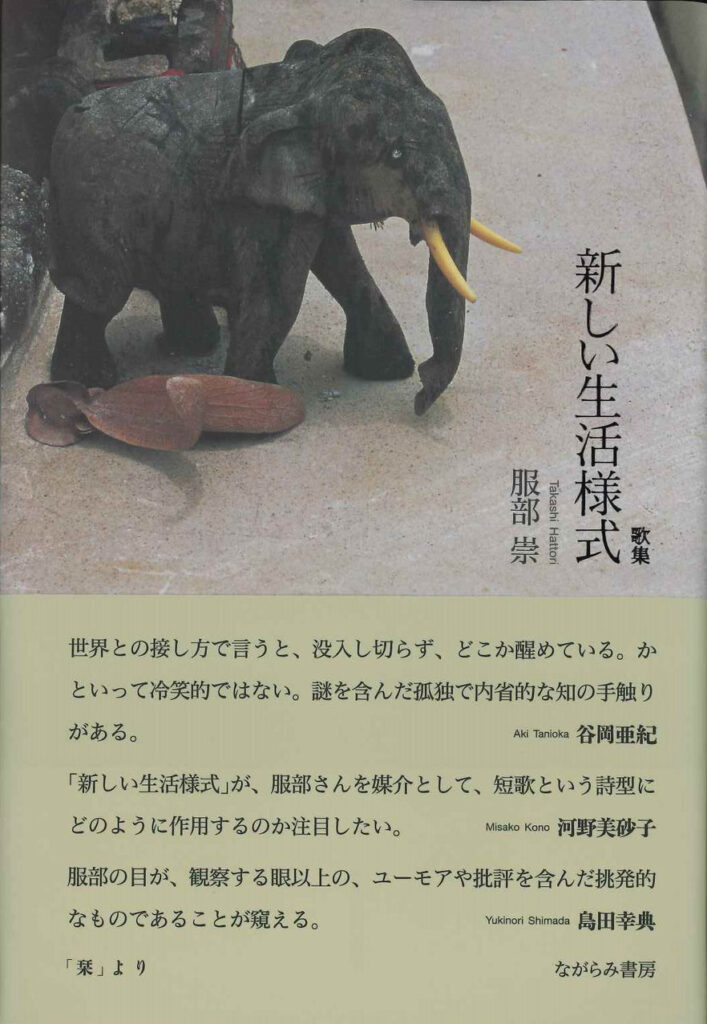

挑発する知の第二歌集!

「栞」より

世界との接し方で言うと、没入し切らず、どこか醒めている。かといって冷笑的ではない。謎を含んだ孤独で内省的な知の手触りがある。 -谷岡亜紀

「新しい生活様式」が、服部さんを媒介として、短歌という詩型にどのように作用するのか注目したい。 -河野美砂子

服部の目が、観察する眼以上の、ユーモアや批評を含んだ挑発的なものであることが窺える。 -島田幸典

【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】