毎月第1日曜日は、歌人・服部崇さんによる「新しい短歌をさがして」。アメリカ、フランス、京都そして台湾へと動きつづける崇さん。日本国内だけではなく、既存の形式にとらわれない世界各地の短歌に思いを馳せてゆく時評/エッセイです。

【第32回】

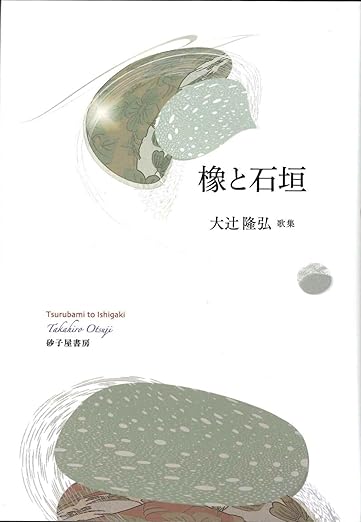

社会詠と自然詠――大辻隆弘『橡と石垣』(2024、砂子屋書房)を読む

大辻隆弘『橡と石垣』(2024、砂子屋書房)は第十歌集。後記には、二〇一五年一月から二〇二二年三月までに作った歌のなかから四百十四首を選んだことが書かれている。歌集の最後は、

いつそいさぎよく敗れよ、やがて来む隷属の日を嚙みしめながら

の一首で閉められている。これはロシア・ウクライナ戦争に関する歌である。ロシアは二〇二二年二月二四日にウクライナへの侵攻を開始した。侵攻直後に詠われた一首である。かつて大辻隆弘が二〇〇一年九月十一日の米国同時多発テロに題材にした一首、〈紐育空爆之図の壮快よ、われらかく長くながく待ちゐき〉(『デプス』(2002、砂子屋書房))が思い出される。炎上型の商法と呼ぶべきか。社会詠・時事詠を詠むに当たって、どういうスタンスで詠むべきか、読者がどのように読むかを考えながら詠むべきか、考えさせられる。

歌集『橡と石垣』において読者は上記の一首に至るまでにいくつもの美しい自然詠に出会うこととなる。たとえば、

ゆるやかに汽水にもどる湖といふかくたゆたひて青なづむ水

湖の塩の濃度が変化するのは目に見えないが、それを色に移し替えている。ここでは一首しか引かないが、こうした歌に出会いながら読み進んだのち、歌集を読み終える直前に、上記の一首に遭遇する歌集の構成となっている。

歌集『橡と石垣』では、様々な鳥が詠まれている。以下では、山鳩、青鷺、翡翠、雁、鶲、鳶の歌を書き写しておきたい。

曇りたるこゑを十ほどころがして山鳩は朝の雨とともだち

山鳩の鳴き声の質感と雨。

青鷺のつばさの色が雲に融けしづかに冬は至らむとする

青鷺のつばさの色と季節。

翡翠に逢ふ日あはぬ日さだめなくけさは往路の岸に逢ひたり

翡翠との遭遇の有無とその時間帯。

つかのまにあなたは曇りたりといふ美しかりし帰雁の空も

雁と相聞。

歯ぎしりのやうなる声をふたつほどこの樹に残し鶲は発ちぬ

鶲の鳴き声と樹。

舞ひ澄める鳶といへどもひとつならず影ふかめつつ空を滑らふ

鳶の飛ぶ空と光の濃淡。

今回は大辻隆弘『橡と石垣』を読んだ。歌集には自然詠や鳥や動物を詠んだ美しい旋律の歌が多く収められている。そして、歌集の最後の一首はインパクトのある社会詠・時事詠となっている。現在、ロシア・ウクライナ戦争の行く末は見通せない。

※なお、大辻隆弘の「辻」はてんひとつ。パソコンでどのように打てば表示できるのかわからずにいる。てんふたつとなっていることをお詫びする。

「橡」は「つるばみ」と読む。日本の色の古名である。クヌギの実の煮汁によって染められたその色は重ねれば重ねるほど深みを増し、複雑な色合いになってゆく。それは私の50代後半の日々の印象とどこか似ている。(大辻隆弘)

大辻隆弘『橡と石垣』

砂子屋書房、2024年

ISBN978-4790418856

256ページ ¥ 3,300

【執筆者プロフィール】

服部崇(はっとり・たかし)

「心の花」所属。居場所が定まらず、あちこちをふらふらしている。パリに住んでいたときには「パリ短歌クラブ」を発足させた。その後、東京、京都と居を移しつつも、2020年まで「パリ短歌」の編集を続けた。歌集『ドードー鳥の骨――巴里歌篇』(2017、ながらみ書房)、第二歌集『新しい生活様式』(2022、ながらみ書房)。X:@TakashiHattori0

【「新しい短歌をさがして」バックナンバー】

【31】選択と差異――久永草太『命の部首』(本阿弥書店、2024)

【30】ルビの振り方について

【29】西行「宮河歌合」と短歌甲子園

【28】シュルレアリスムを振り返る

【27】鯉の歌──黒木三千代『草の譜』より

【26】西行のエストニア語訳をめぐって

【25】古典和歌の繁体字・中国語訳─台湾における初の繁体字・中国語訳『萬葉集』

【24】連作を読む-石原美智子『心のボタン』(ながらみ書房、2024)の「引揚列車」

【23】「越境する西行」について

【22】台湾短歌大賞と三原由起子『土地に呼ばれる』(本阿弥書店、2022)

【21】正字、繁体字、簡体字について──佐藤博之『殘照の港』(2024、ながらみ書房)

【20】菅原百合絵『たましひの薄衣』再読──技法について──

【19】渡辺幸一『プロパガンダ史』を読む

【18】台湾の学生たちによる短歌作品

【17】下村海南の見た台湾の風景──下村宏『芭蕉の葉陰』(聚英閣、1921)

【16】青と白と赤と──大塚亜希『くうそくぜしき』(ながらみ書房、2023)

【15】台湾の歳時記

【14】「フランス短歌」と「台湾歌壇」

【13】台湾の学生たちに短歌を語る

【12】旅のうた──『本田稜歌集』(現代短歌文庫、砂子屋書房、2023)

【11】歌集と初出誌における連作の異同──菅原百合絵『たましひの薄衣』(2023、書肆侃侃房)

【10】晩鐘──「『晩鐘』に心寄せて」(致良出版社(台北市)、2021)

【9】多言語歌集の試み──紺野万里『雪 yuki Snow Sniegs C H eг』(Orbita社, Latvia, 2021)

【8】理性と短歌──中野嘉一 『新短歌の歴史』(昭森社、1967)(2)

【7】新短歌の歴史を覗く──中野嘉一 『新短歌の歴史』(昭森社、1967)

【6】台湾の「日本語人」による短歌──孤蓬万里編著『台湾万葉集』(集英社、1994)

【5】配置の塩梅──武藤義哉『春の幾何学』(ながらみ書房、2022)

【4】海外滞在のもたらす力──大森悦子『青日溜まり』(本阿弥書店、2022)

【3】カリフォルニアの雨──青木泰子『幸いなるかな』(ながらみ書房、2022)

【2】蜃気楼──雁部貞夫『わがヒマラヤ』(青磁社、2019)

【1】新しい短歌をさがして

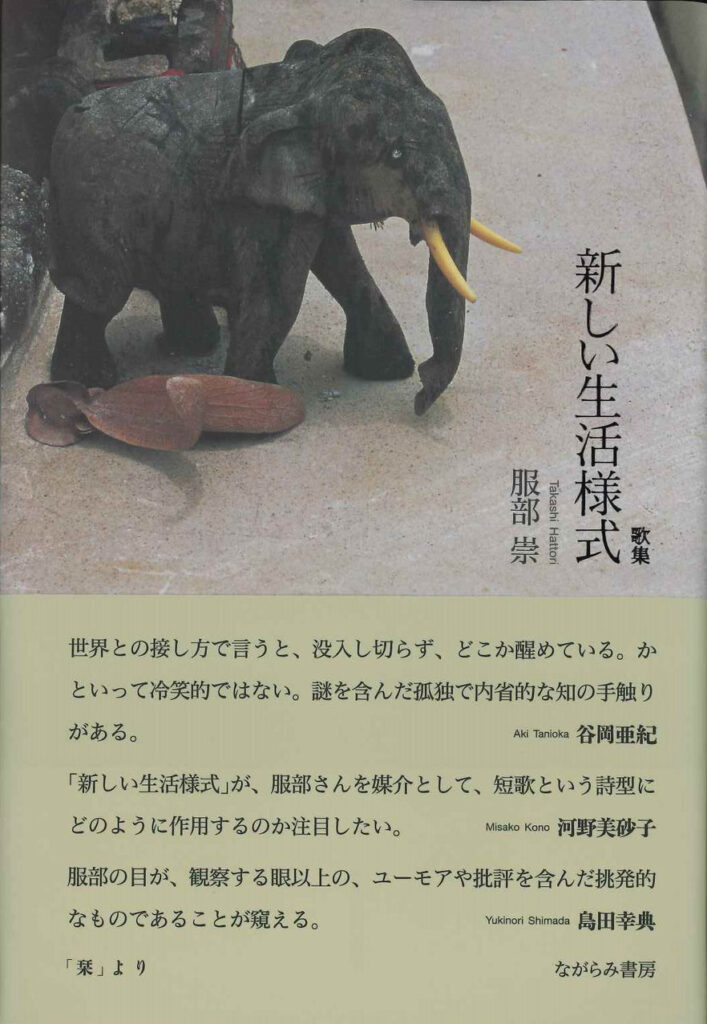

挑発する知の第二歌集!

「栞」より

世界との接し方で言うと、没入し切らず、どこか醒めている。かといって冷笑的ではない。謎を含んだ孤独で内省的な知の手触りがある。 -谷岡亜紀

「新しい生活様式」が、服部さんを媒介として、短歌という詩型にどのように作用するのか注目したい。 -河野美砂子

服部の目が、観察する眼以上の、ユーモアや批評を含んだ挑発的なものであることが窺える。 -島田幸典