毎月第1日曜日は、歌人・服部崇さんによる「新しい短歌をさがして」。アメリカ、フランス、京都そして台湾へと動きつづける崇さん。日本国内だけではなく、既存の形式にとらわれない世界各地の短歌に思いを馳せてゆく時評/エッセイです。

【第28回】

シュルレアリスムを振り返る

角川短歌2024年9月号の特集は「シュルレアリスムと短歌」であった。2024年は、アンドレ・ブルトンの『シュルレアリスム宣言』から百周年に当たる。鈴木俊晴(「解放すること、自分に帰ること」)は、瀧口修造、前川佐美雄、塚本邦雄、岡井隆に触れることにより、「超現実」が「幻想」に転移していった日本の短歌の一風景を見せてくれる。

・・・圧縮された詩形である短歌において現実と超現実は隣り合わせに、というより、ほとんど一体となって現れざるをえない。彼ら(引用者注:塚本と岡井)は短歌を、幻想≒超現実を介して「解放」し、再定義した。それは今日までの短歌表現に地続きだといっていいだろう。(同誌、60頁)

三枝昂之(「靑空の奧どを掘りて・・・・・・」)は、シュルレアリスムの受容と展開を前川佐美雄の奇跡によって辿った。三枝は「時代の軋み」(同誌、62頁。64頁においても使われている。)をシュルレアリスムの出現から終焉までの要因として捉えた。三枝は、前川佐美雄の奇跡を図式化(初期の伝統短歌→シュルレアリスム短歌→シュルレアリスム短歌+プロレタリア短歌→シュルレアリスム短歌(=『植物祭』)→新古典派(=『大和』))するとともに、前川佐美雄の「日本歌人」の前身の雑誌が「カメレオン」と名付けられていたことに注意を向けさせる(同誌、63頁)。

阪森郁代(「液化してゆくピアノ」)は、戦後短歌におけるシュルレアリスムの体現として塚本邦雄を引くのだが、シュルレアリスム短歌が現在にどのように受け継がれているのかを自問している。笹川諒、睦月都を引き、「かつてのモダニズムや前衛短歌の、思想性を超えたところで、ひとつの方法として生き続けている」(同誌、69頁)とした。

斉藤光悦(シュルレアリスムの華──加藤克巳『球体』)は、加藤克巳を取り上げた。加藤が歌集『螺旋階段』(1937)の後記に「超現実主義的な手法を用ゐ」と書いていることを斉藤は指摘する(同誌、70頁)。そして、斉藤は「『球体』において本質的にシュルレアルな短歌に到ったとみるのが妥当であろう」(同誌、70頁)とする。『球体』は1969年に刊行されている。

工藤貴響(「言語への信頼と、イメージの糸をつむぐ類推」)は、ブルトンの自動記述の説明の一節を引いた上で「日本でシュルレアリスムを受け取った詩人たちは、そうした言語への信頼をどれほどもてただろうか(また現在もてるだろうか)」(同誌、72頁)と問いかける。フランスと異なり、「日本にはそういう歴史的必然性が欠けていた」ため、「芸術的前衛としてのみ受け止められてきた」のであり、「精神的出発点」を持たなかったことを厳しく問いかけている(同誌、72頁)。

以上、角川短歌の特集「シュルレアリスムと短歌」を読んでみた。現代において「シュルレアリスム短歌」にはどのような可能性があるのか。シュルレアリスムは手法にとどまるものなのか、幻想に依ってゆくべきものなのか、歴史を持たない者が時代とどう切り結ぶべきなのか。読み解くべき課題の一端に触れられたような気がした。

【執筆者プロフィール】

服部崇(はっとり・たかし)

「心の花」所属。居場所が定まらず、あちこちをふらふらしている。パリに住んでいたときには「パリ短歌クラブ」を発足させた。その後、東京、京都と居を移しつつも、2020年まで「パリ短歌」の編集を続けた。歌集『ドードー鳥の骨――巴里歌篇』(2017、ながらみ書房)、第二歌集『新しい生活様式』(2022、ながらみ書房)。X:@TakashiHattori0

【「新しい短歌をさがして」バックナンバー】

【27】鯉の歌──黒木三千代『草の譜』より

【26】西行のエストニア語訳をめぐって

【25】古典和歌の繁体字・中国語訳─台湾における初の繁体字・中国語訳『萬葉集』

【24】連作を読む-石原美智子『心のボタン』(ながらみ書房、2024)の「引揚列車」

【23】「越境する西行」について

【22】台湾短歌大賞と三原由起子『土地に呼ばれる』(本阿弥書店、2022)

【21】正字、繁体字、簡体字について──佐藤博之『殘照の港』(2024、ながらみ書房)

【20】菅原百合絵『たましひの薄衣』再読──技法について──

【19】渡辺幸一『プロパガンダ史』を読む

【18】台湾の学生たちによる短歌作品

【17】下村海南の見た台湾の風景──下村宏『芭蕉の葉陰』(聚英閣、1921)

【16】青と白と赤と──大塚亜希『くうそくぜしき』(ながらみ書房、2023)

【15】台湾の歳時記

【14】「フランス短歌」と「台湾歌壇」

【13】台湾の学生たちに短歌を語る

【12】旅のうた──『本田稜歌集』(現代短歌文庫、砂子屋書房、2023)

【11】歌集と初出誌における連作の異同──菅原百合絵『たましひの薄衣』(2023、書肆侃侃房)

【10】晩鐘──「『晩鐘』に心寄せて」(致良出版社(台北市)、2021)

【9】多言語歌集の試み──紺野万里『雪 yuki Snow Sniegs C H eг』(Orbita社, Latvia, 2021)

【8】理性と短歌──中野嘉一 『新短歌の歴史』(昭森社、1967)(2)

【7】新短歌の歴史を覗く──中野嘉一 『新短歌の歴史』(昭森社、1967)

【6】台湾の「日本語人」による短歌──孤蓬万里編著『台湾万葉集』(集英社、1994)

【5】配置の塩梅──武藤義哉『春の幾何学』(ながらみ書房、2022)

【4】海外滞在のもたらす力──大森悦子『青日溜まり』(本阿弥書店、2022)

【3】カリフォルニアの雨──青木泰子『幸いなるかな』(ながらみ書房、2022)

【2】蜃気楼──雁部貞夫『わがヒマラヤ』(青磁社、2019)

【1】新しい短歌をさがして

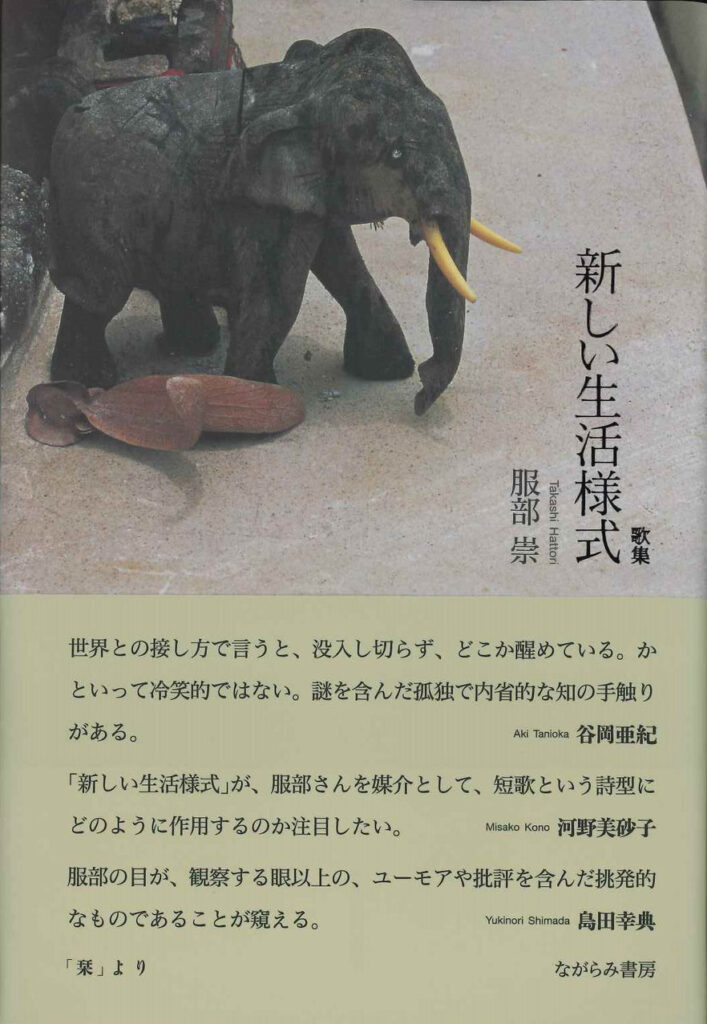

挑発する知の第二歌集!

「栞」より

世界との接し方で言うと、没入し切らず、どこか醒めている。かといって冷笑的ではない。謎を含んだ孤独で内省的な知の手触りがある。 -谷岡亜紀

「新しい生活様式」が、服部さんを媒介として、短歌という詩型にどのように作用するのか注目したい。 -河野美砂子

服部の目が、観察する眼以上の、ユーモアや批評を含んだ挑発的なものであることが窺える。 -島田幸典

【セクト・ポクリット管理人より読者のみなさまへ】