木枯らしのこの葉のいちまいでいる

平田修

(『白痴』1995年ごろ)

掲句は平田俳句頻出の季語である「木枯らし」を使用した俳句。切れのない流れるような後の連結に、特徴的な自他境界の融解が表れている。風が吹き抜けたあと、身体が抜け殻になったような切なさを思わせる。

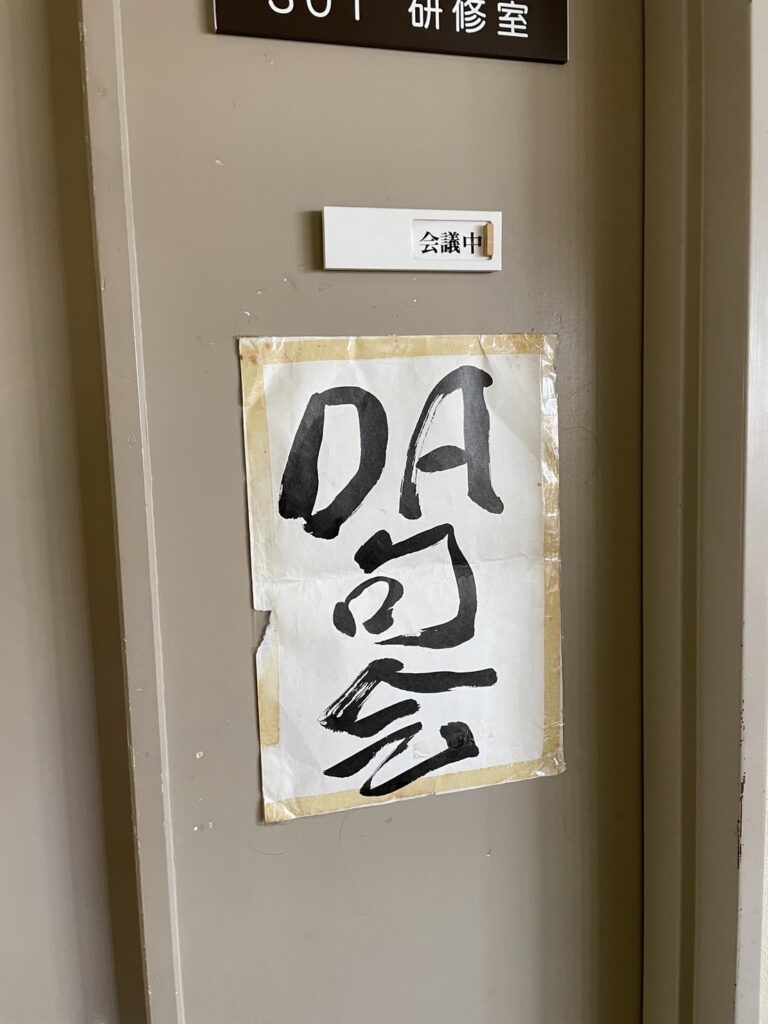

さて。昨日は小田原で行われた大石雄介さんによる「DA句会」に参加してきた。いつしかレギュラーメンバーになりつつあるが、毎度新たな発見があって面白い。突然現れた僕のような怪しい若造も快く迎え入れてくれるのは、メンバー皆が詩の楽しみと真剣に向き合っているからにほかならない。そこに句歴や実績などのしがらみは一切なく、ただそれぞれの俳句と言葉があるのみである。こうしたいわば「純度の高い」句会に参加していると、俳壇のことや俳句史のこと、人付き合いのことばかり考えている自分が馬鹿馬鹿しくなってくる。

そしてこの句会は、僕にとって平田との関わりという意味できわめて重要な場である。まずその存在を雄介さんから聞かなければこうした文章を書くことなどなかったわけだし、平田の俳句が生まれた地である小田原を自分の脚で踏みしめることが僕は何よりも肝要であると思う。宮崎で活動する歌人の井口寿則さん(a.k.a. 雨月茄子春)や東北の若手俳壇を引っ張る浅川芳直さんといった方々の活動にそれは顕著だが、個人にできる技術的な革新が一つの天井を迎えつつある今、「地域性」という言葉は重要なキーワードになってくる予感がしている。

ということで、今日は平田俳句誕生の地である小田原の風景をいくつか紹介して終わりにしたい。簡素な紙面になってしまったのはひとえに、僕が師走のスケジュールに忙殺されているからである(そのほとんどは飲酒を伴う)。

↑天気の良い日には富士山がくっきりと見える。黒岩徳将氏も、どこかりりしい

↑鶏を飼育しているお宅があり、そこでは卵を販売している。独特な鳴き声のかわいい鶏たちである

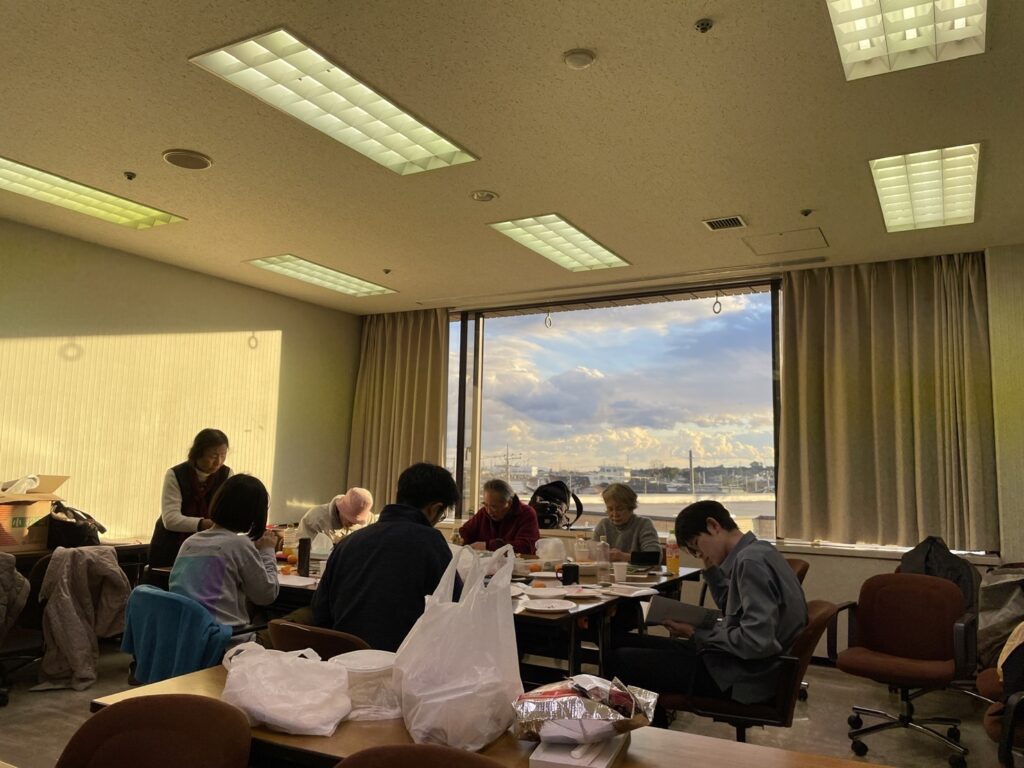

↑句会の風景。和やかな空気の中にも、言葉と向き合う人々の真剣さが垣間見える

↑季節に合わせて、さまざまな花が咲く

↑会場である「尊徳記念館(二宮金次郎生誕の地にちなんでいる)」の駐車場にポツンと佇む愛車。僕は毎回車で参加している

(細村星一郎)

【執筆者プロフィール】

細村星一郎(ほそむら・せいいちろう)

2000年生。第16回鬼貫青春俳句大賞。Webサイト「巨大」管理人。

【細村星一郎のバックナンバー】

>>〔36〕十二から冬へ落っこちてそれっきり 平田修

>>〔35〕死に体にするはずが芒を帰る 平田修

>>〔34〕冬の日へ曳かれちくしょうちくしょうこんちくしょう

>>〔33〕切り株に目しんしんと入ってった 平田修

>>〔32〕木枯らし俺の中から出るも又木枯らし 平田修

>>〔31〕日の綿に座れば無職のひとりもいい 平田修

>>〔30〕冬前にして四十五曲げた川赤い 平田修

>>〔29〕俺の血が根っこでつながる寒い川 平田修

>>〔28〕六畳葉っぱの死ねない唇の元気 平田修

>>〔27〕かがみ込めば冷たい水の水六畳 平田修

>>〔26〕青空の黒い少年入ってゆく 平田修

>>〔25〕握れば冷たい個人の鍵と富士宮 平田修

>>〔24〕生まれて来たか九月に近い空の色 平田修

>>〔23〕身の奥の奥に蛍を詰めてゆく 平田修

>>〔22〕芥回収ひしめくひしめく楽アヒル 平田修

>>〔21〕裁判所金魚一匹しかをらず 菅波祐太

>>〔20〕えんえんと僕の素性の八月へ 平田修

>>〔19〕まなぶたを薄くめくった海がある 平田修

>>〔18〕夏まっさかり俺さかさまに家離る 平田修

>>〔17〕純粋な水が死に水花杏 平田修

>>〔16〕かなしみへけん命になる螢でいる 平田修

>>〔15〕七月へ爪はひづめとして育つ 宮崎大地

>>〔14〕指さして七夕竹をこはがる子 阿部青鞋

>>〔13〕鵺一羽はばたきおらん裏銀河 安井浩司

>>〔12〕坂道をおりる呪術なんかないさ 下村槐太

>>〔11〕妹に告げきて燃える海泳ぐ 郡山淳一

>>〔10〕すきとおるそこは太鼓をたたいてとおる 阿部完市

>>〔9〕性あらき郡上の鮎を釣り上げて 飴山實

>>〔8〕蛇を知らぬ天才とゐて風の中 鈴木六林男

>>〔7〕白馬の白き睫毛や霧深し 小澤青柚子

>>〔6〕煌々と渇き渚・渚をずりゆく艾 赤尾兜子

>>〔5〕かんぱちも乗せて離島の連絡船 西池みどり

>>〔4〕古池やにとんだ蛙で蜘蛛るTELかな 加藤郁乎

>>〔3〕銀座明るし針の踵で歩かねば 八木三日女

>>〔2〕象の足しづかに上る重たさよ 島津亮

>>〔1〕三角形の 黒の物体の 裏側の雨 富沢赤黄男