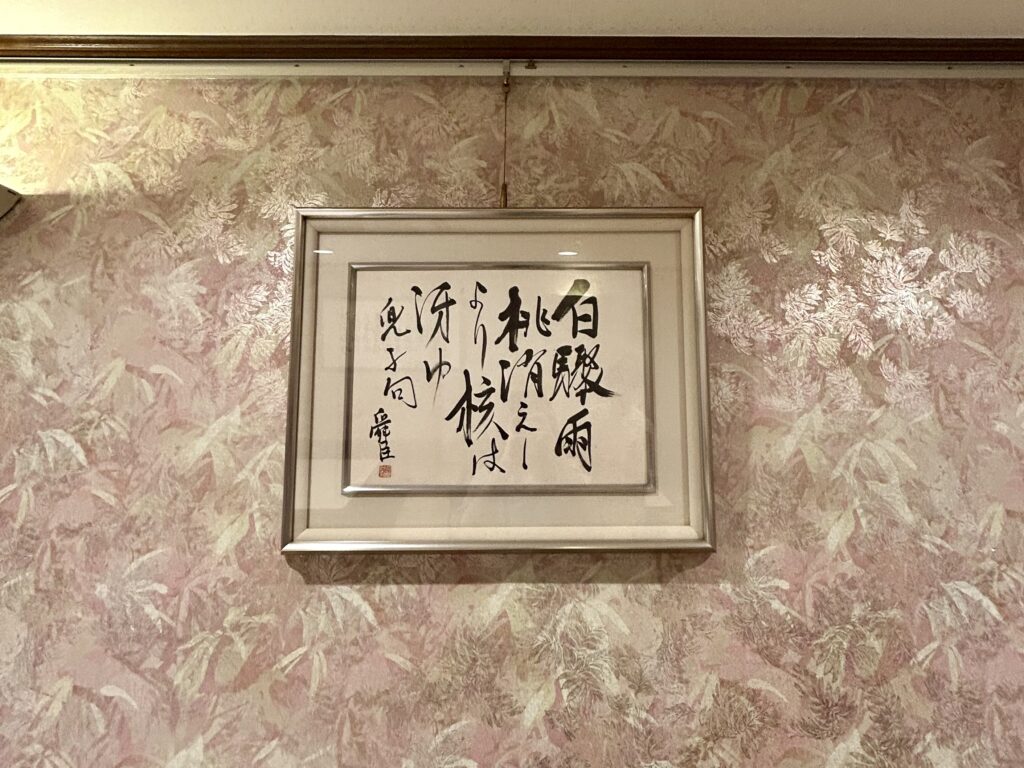

白驟雨桃消えしより核は冴ゆ

赤尾兜子

作者は1925年兵庫県姫路市生まれ。1942年に旧制大阪外語専門学校中国語科へ入学。同校在学中、短歌・俳句部に籍を置き、俳句に接し始める。兜子と同級の蒙古語科には司馬遼太郎、一年上級の印度語科には陳舜臣が在籍しており終生交流があった。1946年に京都大学文学部中国語学科に入学後句誌「太陽系」同人となる。京大卒業後は「毎日新聞」編集局に入社しジャーナリストとして活躍。1955年に俳誌『坂』を創刊し高柳重信の俳誌『薔薇』に同人参加。1956年より毎日新聞兵庫県版の俳句選者をつとめ、1958年には現代俳句協会会員となり、高柳重信らと『俳句評論』を創刊。1960年『坂』と船川渉が主宰していた『山系』を統合して俳誌『渦』を創刊し主宰となった。

赤尾兜子といえば「第三イメージ論」。

俳句の技法の二物衝撃は二つの具体物を組合せることにより、新たな事物の関係性を発生させる。一方、第三イメージは具体物ではなく、イメージ二つを配合し、三つ目のイメージを顕在化させるもの。(藤原龍一郎著『赤尾兜子の百句』p.27より)

二物衝撃ではモノとモノをぶつけ合うことでそれぞれのモノに奥行きが生まれるその感触の広がりを楽しむのに対し、第三イメージとはイメージとイメージとがぶつかって生まれた全く新しいイメージを楽しむといったところだろうか。 ううむ、わかるようでわからない。 第三イメージ論はある意味再現性のない手法なのかもしれない。 第三イメージ論を貶める意図は全くない。 むしろ兜子でなければ辿り着けない境地だと思う。 藤原龍一郎の言うようにまさに赤尾兜子の俳句は異貌なのだから。

掲句は第四句集『歳華集』収録。

特定の俳人に師事せず前衛俳句の旗手として名を馳せた兜子も『歳華集』半ばからは徐々に前衛的な文体を薄めて伝統的手法も取り入れ始める。

機関車の底まで月明か 馬盥

帰り花鶴折るうちに折り殺す

大雷雨鬱王と会うあさの夢

兜子自身が第三イメージの代表句として挙げる一句目と俳句の伝統的手法に則った二・三句目。 「兜子が上五で切っている!」という驚きこそあれ、どんな手法で書こうと良い意味で兜子らしさが明瞭に感じられるため不思議とどちらの書き方の句も浮かずにひとつの句集の中で共存しているように思う。

前置きが長くなったがそんな『歳華集』に収録された掲句と私が出会ったのは兵庫県神戸市にある神戸元町 別館牡丹園という中華料理屋だ。元町駅から徒歩2分。中華街とは少し距離があるからか、賑やかでガヤガヤとした感じは無く落ち着いた雰囲気で広東料理を楽しむことが出来る。そんなお店の2階に掲句は飾られていた。

歴史小説家として知られる陳舜臣氏の書である。

前述の通り旧制大阪外語専門学校(現大阪大学外国語学部)以来の縁がこのような形で後世に残っているのだ。

白驟雨とは秋に降る激しい雨のこと。 俳句を書いていると「驟雨」といえば春驟雨を思い浮かべがちだが、そもそも「驟雨」とはにわか雨や夕立のことなので夏の雨を指す。 陰陽五行説で秋は五行のうちの金にあたり色は白を配するので、白驟雨とはつまり秋驟雨なのである。

兜子を取り上げるにあたってはどうしても掲句でなければという想いがあったのでこのように季節外れな形になってしまい非常に申し訳ない。

掲句には「白驟雨」だけでなく「桃」や「冴ゆ」といった季語の役割も果たせる重みを持った単語が散りばめられている。実体として見えるものが降りしきる雨しかないので季語は「白驟雨」で秋の句である、としてもよいのだがせっかく兜子の句を読むのだからいつも通りの読み方をしてもつまらない。

秋の激しい雨が降っている。夏の瑞々しい生命力を湛えて実った初秋の風物詩である桃が消え、(何かの)核が凛と冷たく尖っていく。 時間軸のどこか一点を指すというよりは秋そのものをぎゅっと凝縮し冬に手渡すような味わいがある。

掲句は一見すると上五で切るという伝統的手法に則った伝統回帰寄りの句だが、あくまでそれは形の上だけのように感じられる。 モノとモノとがぶつかるその一瞬のために書かれたようにはとても見えない。

二物衝撃が文字通り具体物同士の衝突によって生じる衝撃波(動)によって読み手を唸らす手法だとしたら、第三イメージによってもたらされる動は無い。はなから動かない存在から何か感じ取ろうとするからこそじんと響くものがあるのが第三イメージの肝なのではなかろうか。

これは私が書きながら今この瞬間に感じたことなのでかなり朧気で不確かな感想なのだが、何か掴み取ったような気がしなくもないので書き残しておく。

最後にこの桃というモチーフ。

〈中年や遠くみのれる夜の桃/西東三鬼〉の桃を思い出した。 私は掲句の「核」は桃の核つまり桃の芯のことではないだろうと考えているのだが、それはこの「遠くみのれる夜の桃」の「桃」に託された桃でありながら桃ではない手触りに通ずるものがあるからだ。

(川田果樹)

【執筆者プロフィール】

川田果樹(かわた・かき)

2003年生。兵庫県出身。2019年に俳句甲子園をきっかけに句作開始。「麒麟」会員。関西大学俳句会「ふらここ」共同代表。第十八回鬼貫青春俳句大賞受賞。

2020年10月からスタートした「ハイクノミカタ」。【シーズン1】は、月曜=日下野由季→篠崎央子(2021年7月〜)、火曜=鈴木牛後、水曜=月野ぽぽな、木曜=橋本直、金曜=阪西敦子、土曜=太田うさぎ、日曜=小津夜景さんという布陣で毎日、お届けしてきた記録がこちらです↓

【2025年2月のハイクノミカタ】

〔2月1日〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子

〔2月2日〕歯にひばり寺町あたりぐるぐるする 平田修

〔2月3日〕約束はいつも待つ側春隣 浅川芳直

〔2月4日〕冬日くれぬ思ひ起こせや岩に牡蛎 萩原朔太郎

〔2月5日〕シリウスを心臓として生まれけり 瀬戸優理子

〔2月6日〕少し動く/春の甍の/動きかな 大岡頌司

〔2月7日〕無人踏切無人が渡り春浅し 和田悟朗