厄介や紅梅の咲き満ちたるは

永田耕衣

高速道路を走っているとよく目にする「きぬた歯科」の看板。院長の写真が印象的だ。大きな看板の広告といえば人気俳優やミュージシャン、モデルが登場するのが当たり前だが、あの普通のおじさんの写真にはインパクトがある。「きぬた歯科」の院長は本当に普通のおじさん。看板広告を出そうと決めて誰の写真を看板に使うのか検討していて行き詰まった際、試しに撮ってみた自分の写真を「うさんくさい」と感じた。そのうさんくささがかえって良いのではないか?と採用したのだそうだ。

看板に磨き抜かれた容姿の有名芸能人が使われていたら、何の引っ掛かりもないだろう。普通のおじさんだから引っ掛かるのだ。きれいな看板は景色として素通りしてしまうが、だからこそ何度見てもいやな気持ちにならないのかもしれず、別の良さがある。

厄介や紅梅の咲き満ちたるは

「厄介や」で始まる既視感のない一句。紅梅が咲いて美しい、嬉しいなどと正面から賛美するのではなくその先にある心の散らかりように目を向けている。

紅梅に何の思い入れもなく、美しさを感じなかったら厄介と感じることもなかっただろう。紅梅が散れば桜の開花も気になり始める。花に心を奪われる日々が始まるのだ。

紅梅から厄介という心情に辿り着いた点が唯一無二で、大いなる引っ掛かりとなる。季語が枯蔦や草取ではなんとつまらない句になることだろう。

この句に出会ってまず思い出したのが

世の中にたえて桜のなかりせば春の心はのどけからまし 在原業平

桜はいつ咲くのだろうか、咲いたらいつ散ってしまうのだろうか、葉桜になってしまったがまだ残っている花はあるだろうか…など、桜をめぐっては思いがかき乱されることばかり。この世に桜がなければこんなにかき乱されることはないのに。

この歌を踏まえてあえて桜に近い紅梅で挑戦したという可能性はないだろうか。同じような思いを別の花に託すとしたら?ひまわりやコスモスでは「厄介」という心持ちとは相性が悪い。ミモザや木蓮など春に咲く他の花にも置き換えてみたが、「厄介」と言い切って詩になるものは見つからなかった。

季語の紅梅にじっくり向き合うことも必要だが、そこから沸き起こる思いを心の奥底から引き出すには大変なエネルギーを要したはずである。季語の向こう側には対象に心底没入しないと到達しないのである。

『吹毛集』(1955年刊)所収。

(吉田林檎)

【執筆者プロフィール】

吉田林檎(よしだ・りんご)

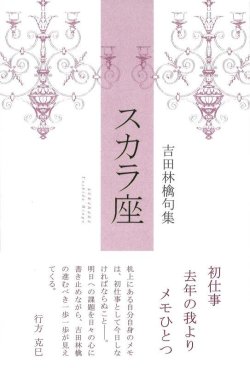

昭和46年(1971)東京生まれ。平成20年(2008)に西村和子指導の「パラソル句会」に参加して俳句をはじめる。平成22年(2010)「知音」入会。平成25年(2013)「知音」同人、平成27年(2015)第3回星野立子賞新人賞受賞、平成28年(2016)第5回青炎賞(「知音」新人賞)を受賞。俳人協会会員。句集に『スカラ座』(ふらんす堂、2019年)。

【吉田林檎さんの句集『スカラ座』(ふらんす堂、2019年)はこちら ↓】

【吉田林檎のバックナンバー】

>>〔139〕立春の佛の耳に見とれたる 伊藤通明

>>〔138〕山眠る海の記憶の石を抱き 吉田祥子

>>〔137〕湯豆腐の四角四面を愛しけり 岩岡中正

>>〔136〕罪深き日の寒紅を拭き取りぬ 荒井千佐代

>>〔135〕つちくれの動くはどれも初雀 神藏器

>>〔134〕年迎ふ山河それぞれ位置に就き 鷹羽狩行

>>〔133〕新人類とかつて呼ばれし日向ぼこ 杉山久子

>>〔132〕立膝の膝をとりかへ注連作 山下由理子

>>〔131〕亡き母に叱られさうな湯ざめかな 八木林之助

>>〔130〕かくしごと二つ三つありおでん煮る 常原拓

>>〔129〕〔林檎の本#1〕木﨑賢治『プロデュースの基本』

>>〔128〕鯛焼や雨の端から晴れてゆく 小川楓子

>>〔127〕茅枯れてみづがき山は蒼天に入る 前田普羅

>>〔126〕落葉道黙をもて人黙らしむ 藤井あかり

>>〔125〕とんぼ連れて味方あつまる山の国 阿部完市

>>〔124〕初鴨の一直線に水ひらく 月野ぽぽな

>>〔123〕ついそこと言うてどこまで鰯雲 宇多喜代子

>>〔122〕釣銭のかすかな湿り草紅葉 村上瑠璃甫

>>〔121〕夜なべしにとんとんあがる二階かな 森川暁水

>>〔120〕秋の蚊の志なく飛びゆけり 中西亮太

>>〔119〕草木のすつと立ちたる良夜かな 草子洗

>>〔118〕ポケットにギターのピック鰯雲 後閑達雄

>>〔117〕雨音のかむさりにけり虫の宿 松本たかし

>>〔116〕顔を見て出席を取る震災忌 寺澤始

>>〔115〕赤とんぼじっとしたまま明日どうする 渥美清

>>〔114〕東京の空の明るき星祭 森瑞穂

>>〔113〕ねむりても旅の花火の胸にひらく 大野林火

>>〔112〕口笛を吹いて晩夏の雲を呼ぶ 乾佐伎

>>〔111〕葛切を食べて賢くなりしかな 今井杏太郎

>>〔110〕昼寝よりさめて寝ている者を見る 鈴木六林男

>>〔109〕クリームパンにクリームぎつしり雲の峰 江渡華子

>>〔108〕少年の雨の匂ひやかぶと虫 石寒太

>>〔107〕白玉やバンド解散しても会ふ 黒岩徳将

>>〔106〕樹も草もしづかにて梅雨はじまりぬ 日野草城

>>〔105〕鳥不意に人語を発す更衣 有馬朗人

>>〔104〕身支度は誰より早く旅涼し 阪西敦子

>>〔103〕しろがねの盆の無限に夏館 小山玄紀

>>〔102〕泉に手浸し言葉の湧くを待つ 大串章

>>〔101〕メロン食ふたちまち湖を作りつつ 鈴木総史

>>〔100〕再縁といへど目出度し桜鯛 麻葉